| |

| [高柳無々々.com] |

私の店は、豆とスパイスの専門店です。そこで、お客さんから、またメディア(媒体)を通して、「からだの声を聞く」という言葉を耳にしたり目にしたりすることがあります。そのたびに私は、異和感をきんじえません。

声を聞くのは、いったい誰・何なのでしょう? 私という意識=あたまでしょうか。それではあたまが主、からだが従の関係でしょう。逆ではないか、と―――二十年、整体を学んできて――私は感じ・思うようになりました。

今、気候変動に象徴されるような、生命共同体としての地球環境の危機が叫ばれています。それは、自然を対象化し収奪してきた、人間の所業の果てではないでしょうか。私にはグローバルな環境破壊と、ひとつの小さな自然であり、生命共同体であるからだを対象化し(収奪とまではいわないまでも)あたまに従属させてきたこととは、相似関係にあると思います。かたや遺伝子操作、かたやAI(人工知能)・・・人類は、どこまで“ひととしての矩(のり)”をこえようとしているのでしょうか。

この機に臨んで、私には伝統的な―――と書いて、私は無条件にその存在を認めているわけではありませんが―――日本の身体感&身体観が、重要な示唆を与えてくれるように思います。ひとことでいって、あたまとからだのバランスを調える、いや、直裁(ちょくさい)的な表現をつかえば、主従の逆転です。

そのような認識転換の契機となったのが、私にとっては整体の稽古でした。他にも、宗教・芸能・武術etc.とさまざまな道があると思います。私が考える共通項は、「からだを」ではなく「からだが」を根幹にすえること。つきつめれば、いのちファーストです。

沖縄の言葉にある「命(ぬち)どぅ宝」ですし、また、いのちと書いて「みこと」と読ませた(いや、逆でしょうか。みことに命の字をあてた)古代の日本の死生観につながるものです。

以下、からだの復興(ルネッサンス)を願って、調体(せいたい)の身体感&身体観について書きました。感と観は、日々の暮らしを生きるうえでも、人生の羅針盤としても、車の両輪ではないかと思います。

からだから学ぶ、そのために技(わざ)と理(ことわり)を探求する。誰にでも可能であり、一人一人の努めの総和がわたしたちの文化を形づくるであろう営みを、私は“からだ学”と名づけたいです。

----------------------------------------

調体とは、何を調えるのでしょうか?

間(ま)を調えることだと私は考えます。

それでは、間とは何でしょう。

間とは、時間であり空間であり、もの(者・物・霊)とものの間(あいだ)になる(生成・創造・結実)、真(ま)にも魔(ま)にもなりうる、こと(事・言)です。

内観技法では、この間を、次の4つのレベル(層)で捉えています。

一)自己と他者

二)からだとこころ

三)勘覚と肉体

四)〈裏〉と〈表〉

順をおって説明します。

一)は、社会的な存在としての人間が、家庭や職場・地域etc.日々暮らすなかで体験する、さまざまな関係性です。それは、空間的には京都から、日本から、世界から、さらには銀河系へ・・・とひろがり、また時間的には現在から無限の(人類は有限かもしれませんが)過去と未来へ下降/上昇する可能性を秘めています。

内観技法では、この二者のあいだに在る間を調えるために――逆説的ですが――あくまで自己に集中する、ジコチューの方法をとります。なぜなら、意識的に我に向かうことによって(具体的には、からだの内に胸の中心から腹の下心へと“しんずい”(真髄・心髄・神髄)をたてることによって)、我と汝(対象)の間(あいだ)に三角形の間(ま)がつくられ、そこに意識をこえた“何か”が生まれるからです。

一義的に他者を指向してしまうと、自他の二点をむすぶ直線のみが形成されて間が生じず、おうおうにして――たとえ善意からであっても――利他ではなく、自利の“投げ槍”になりがちだからです。

では、自己に集中するとはどのような意味なのでしょう。

二)内観技法では、シンプルに自己=からだ+こころと捉えています。そして――他の多くの日本の(東洋の?)身体技法がそうであるように――からだに集中することによってこころとの間(あいだ)に真が生まれ、結果的にこころが調うことをめざしています。

このように言ったからといって、こころを直接の対象にする方法(論)、たとえばカウンセリングや各種のセラピーを否定するものではありません。

では、からだとは何でしょうか。

三)一般的には、からだ=肉体でしょうが、内観技法ではからだ=肉体+身体と捉えています。

肉体とは文字どおり肉の体、物質的な存在です。肉体にはいわゆる五感(視・聴・嗅・味・触覚)がそなわっています。

一方、身体とは身(み)の体、五感では知覚されない感覚としての存在――「勘」や「直感」、あるいは「第六感」や「虫の知らせ」などと呼ばれてきたものです。

別の表現をもちいれば、「お元気ですか」とか「気持ちがよい」と言うときの“気”です。私はこの身体にそなわっている知覚を――肉体の感覚と区別するために――“勘覚”と名づけました。

日本語には「名実ともに」という表現がありますが、からだとこころの関係でいえば、からだ=名/こころ=実ではないでしょうか。同じように、肉体と身体の間(あいだ)では、肉体=名/身体(勘覚)=実の関係性がなりたつと思います。

内観技法は――世間で一般に理解されている整体とはことなり――肉体を対象とせず、身体の勘覚をとりもどす・きたえる稽古を主眼においています。それは、勘覚こそがからだの主であり(肉体は従)、私たちの意識やこころを規定するだけでなく、対人関係にも影響をおよぼし、さらには文化(ことばや衣食住のありよう)をかたちづくってきた母胎だと捉えているからです。

そうだからといって、肉体をないがしろにしているわけではありません。稽古をつみかさねて勘覚をふかめていけば、結果的に肉体も調うでしょう。

最後に、からだの勘覚を名実で分けてみます。

四)身体感覚の実は〈裏〉で、名が〈表〉です。

〈裏〉とは、肉体的には足の裏に象徴される、母なる大地とつながった、生きとし生けるものが持つ、いのちの一体感です。本能といってもいいかもしれません。

他方、〈表〉とは、肉体的には“面(おも)手”に象徴される、大地から分かれて独り立つ、人間がひとであることの証(あかし)・誇りです。

〈裏〉の勘覚は、いわゆる大和言葉の「わ」と発音され、後に中国からもたらされた漢字で、「和・輪・環・我・倭」と細分化(分節化)されたのではないでしょうか。

それに対して〈表〉は、「こ」=「個・子・小・弧・粉」と表現されてきたのだと思います。

ここで、裏表は中国の陰陽(思想)とどう違うのか、という疑問が生じるかもしれません。今の私には、二つの違いはよく分かりません(今後の探求課題です)。ただ、自然界では、地・月・夜・植物・根・女(メス)が〈裏〉/天・陽・昼・動物・花・男(オス)が〈表〉に感じられ、基本態が〈裏〉は受動/〈表〉が能動、シンボルカラーは黒に対して白ですから――端的にいって〈裏〉は死(=おおいなる生)/〈表〉は生――裏表と陰陽はほとんど重なるように思えます。

では、〈裏〉〈表〉の勘覚の源泉はどこにあるのでしょうか。内観技法では、“はら・こし”がその大本(おおもと)ではないかと捉えています。動物はひとしなみに(肉体としての)腹・腰を持っています。しかし人間が――何故か(宿命?)――二本足で立った=母なる地球から別(“和枯”)れたことによって、こしの勘覚が生まれ、同時に、はらが――腹の内に――自覚されたのではないか、と。

稽古会の稽古では、主に〈裏〉の勘覚に焦点をあてて稽古をしています。なぜなら、現代(の、特に日本)社会では、圧倒的に〈表〉が優位に立ち、〈裏〉の共勘覚(共によろこび・かなしみ・いかる)が失われているからです。

事例一:最近、赤ちゃんを胸に抱いて歩いているお母さん・お父さんをとみに(ほとんど?)見るようになりました。以前(注)では考えられなかった光景です。私は、この事象につよい危惧を抱いています。

というのも、四足動物にとっては陽のあたる背=〈表〉/かくれる胸=〈裏〉に感じられると思うのですが、人は二足歩行に移ることによって表裏の関係が逆転してしまった、すなわち、前をむく胸=〈表〉/後ろの背=〈裏〉の勘覚に変わったのです。

すると、赤ちゃんにとっては、どちらが心地よいでしょう。胸に抱かれて歩かれるということは、後ろ歩きしているようなものです。この往来を、背中歩き――まして、自転車に乗って!――したいでしょうか。こんな危険にさらされた赤ちゃんは、自らの勘覚を鈍くすることで適応しようとするのでは、と私は推測してしまいます。

つまずいて倒れたら、子どもが下敷きになって守られるのは親――逆ではないか、というのは言い過ぎでしょうか。

事例二:アベシンゾウs の、“今だけ、俺だけ、金だけ”の悪行の数々は、書きたてるまでもないでしょう。この間(かん)、日本という文化共同体が、どれほど汚(“気枯”)され、格差・分断・絶望社会におとしめられたことか!

But、このように書いたからといって、私は〈表〉を決してないがしろにしているわけではありません。〈裏〉=客体性/〈表〉=主体性という言葉におきかえた場合、“同調圧力社会”といわれるこの日本では、いのちに「裏打ちされた」「裏付けられた」主体の確立こそ求められているのではないでしょうか。

内観技法のキモは、一)二)三)四)を逆に、つまり〈裏〉と〈表〉の間(ま)を調えることによって、勘覚と肉体→からだとこころ→自己と他者の間(あいだ)に調和をもたらそうとすることにあります。

水面に落ちた小石が波紋を生み、数多くの小石の立てた波紋がおおきなわになって、社会ー世界の変革へ・・・何が起ころうとも、この日常をゴキブリのごとく(ゴキちゃん、ごめん)生き抜きつつ、あらたな〈分かち合う文化〉の創造に寄与する志を育むこと。

調体は、祈りであり実践です。

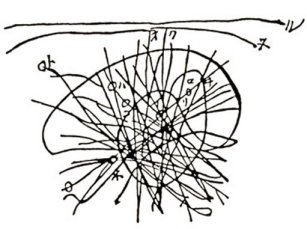

PS:はら・こしの勘覚は、内観的には、はら=○(えん・まる・わ・球・玉)、こし=│(直線・垂直・たつ・きる・いち)に感じられます。この点で、 博物学者・南方熊楠(みなかた・くまぐす)が真言宗僧侶・土宜法龍(どき・ほうりゅう)に宛てた書簡に描かれていた絵が興味深いです。

南方曼陀羅(みなかたまんだら)

南方は書いています。

「ここに一言す。不思議ということあり。事不思議あり。物不思議あり。心不思議あり。理不思議あり。大日如来の大不思議あり。余は、今日の科学は物不思議をばあらかた片づけ、その順序だけざっと立てならべ得たることと思う。(中略)

これらの諸不思議は、不思議と称するものの、大いに大日如来の大不思議と異にして、法則だに立たんには、必ず人智にてしりうるものと思考す。(中略)

この世間宇宙は、天は理なりといえるごとく(理はすじみち)、図のごとく(中略)前後左右上下、いずれの方よりも事理が透徹して、この宇宙を成す。その数無尽なり。故にどこ一つとりても、それを敷衍追求するときは、いかなることをも見出し、いかなることをもなしうるようになっておる。(中略)

すなわち図中の、あるいは遠く近き一切の理が、心、物、事、理の不思議にして、それの理を(動かすことはならぬが)道筋を追従しえたるだけが、理由(実は現像(げんしょう)の総概括)となりおるなり。(中略)

さてすべて画にあらわれし外に何があるか、それこそ、大日、本体の大不思議なり。」(『南方熊楠・土宜法龍往復書簡』pp.307-309 八坂書房)

私は、南方のいう「不思議」を、「間」におきかえたい誘惑にかられます。

※

イチローさんのようになろう

「野球選手になれって言うんですか」

「違います」

「それじゃあ?」

「イチローさんを見習おうと言ってるんです」

「イチローさんは天才ですよ」

「いいえ、イチロー氏は天才ではありません」と、私が言っても説得力はありませんが、大リーグのマリナーズで一緒にプレーした城島健司(じょうじま・けんじ)さんが同じことを言ってるんです。

「イチさんは決して天才ではない。本当の天才は、自分のパフォーマンスを説明できないでしょ。でも、イチさんは自分のプレーをこと細かく語れる。努力している過程を含め、一から十まで理詰めで話せる。人に話すのが面倒くさいから、イチさんも『もう天才でいいよ』と思っているんじゃないかな」(朝日新聞2009年9月15日付け朝刊17面 〈9年連続200安打 108年ぶり更新〉より)

もちろん、その裏には、イチローさんの日々の努力の積み重ね(技と理の追究)があったからこそ、ですが。

会の稽古では、自らの勘覚を言葉で表現することを大切にしています(無論、むりじいはしませんが)。それは、言語表現による客観化によって、一人よがりの感覚に過ぎないかそれとも共勘覚の感応を生んでいるかのリトマス試験紙にもなれば、理(ことわり)が浮かんでくる端緒(たんちょ)にもなりうるからです。

逆もまた真なり――言葉を手がかり足がかりに、ことばを産んだ勘覚の考究へと、道がひらかれると思います。

例えば、私は、調体が調える体とは何かを考えたとき、肉体と身体という二つの言葉(づかい)の違いが、長い間分かりませんでした。ぼちぼち稽古にとりくみ、ない頭をしぼって、次のような仮説を立てました。

古来、からだは身という言葉で多義に表されてきたものが(日本語には数多くの“身熟語”があります)、幕末から明治にかけて西欧流の肉体(物質)観に“開国”せざるをえなくなり(e.g. 杉田玄白『解体新書』)、それでも「肉体」という言葉では掬(すく)いきれないからだを「身体」で対置させたのではないか、と。

こう考えると、なぜ明治の翻訳語に――subject=主体、object=客体、community=共同体というように――「体」という訳語があてられたのか、分かるような気がします。それは、日本文化を生きてきた人々が――少なくとも百数十年前までは――“個としての体”と“和としての体”の一人二体を持っていたからではないでしょうか。

現今流通している「身体感覚」という言葉は、誤解をまねきやすいのではないかと思って、私は原則として「からだの勘覚」に置きかえて使っています。

言うまでもなく、このような考察のベース(下地)には、仲間との稽古や生活での実践を通した勘覚の深化が必須になりますが。

今年(2020年)の2月に亡くなった元プロ野球の野村克也(のむら・かつや)さん――陽のあたる「ひまわり」長嶋・王と対比させて、自らを「月見草」と称していた――の追悼番組をテレビで観ていたら、「人間の最大の悪は何であるか」「鈍感である」と、つぶやいていました。

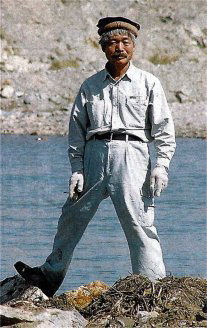

同じく1月にアフガニスタンで銃弾に倒れた医師・中村哲(なかむら・てつ)は、次のように語っています。

大地に立つ人 (C)ペシャワール会

大地に立つ人 (C)ペシャワール会「自分の身は、針で刺されても飛び上がるけれども、相手の体は槍(やり)で突いても平気だという感覚、これがなくならない限り、駄目ですね」(ノンフィクション作家・澤地久枝(さわち・ひさえ)氏との対談集『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る』岩波書店 p.30)

「もし道に倒れている人がいたら手を差し伸べる。それは普通のことです」(朝日新聞2020年1月18日付け夕刊5面 〈惜別〉より)

二人の先達(せんだつ)の至言を胸に――では、人間の最善は何だろう。敏感?鋭感?純感? それとも・・・と、自問自答しつつ――真面目(まじめ)に生きていきたい。

※

整体協会の創立者・野口晴哉(のぐち・はるちか 1911-1976)は、画家・中川一政(なかがわ・かずまさ 1893年- 1991)と1976年1月に行った対談で、次のように語っています。(注1)

中川:初めにちゃんとした純粋な勘を持っている人が、勘を鈍らせられるということはあるんでしょうか。

野口:こうしなければならない、こうしてはならない、こうしては笑われる、こうしたら褒められるというのは、みんな勘を鈍くします。

中川:そうでしょう。それからまた抜けるということがあるんでしょう?

野口:抜けるにはそれから三十年かかります。

中川:そう、そうです。抜けるにはそのくらいかかる。

野口:一旦そうなってから抜けたのは見事ですね。

※

「月を見るものは、指を忘れて可なり」

磯田道史(いそだ・みちふみ)著『無私の日本人』(文春文庫)には、“村儒者として生き、村儒者として死んだ”江戸時代の人・中根東里(なかね・とうり)の創作評伝がおさめられています。

「学問は道に近づくためのもので、書物をたくわえるものではないと思う。聖人君子の言葉も、いってみれば、指のようなものにすぎない」

「指ですか」

弟が怪訝(けげん)な顔をすると、東里はまっすぐに窓の外の月を指さした。

「この指の案内によって、まなざしを転じなければ、このむさ苦しい長屋の中しか、われわれは見ることがない。そこが自分の天地だと思ってしまう。しかし、指の先をたどれば、そこには広い空があり、美しい月がある。聖人君子のことばは、われわれを美しい月に案内してくれる指のようなものだ。わたしたちはただ、ひたすらに月をみればよい」

「・・・・・」

「無益の文字を追いかけ、読み難きをよみ、解し難きを解せんとして、精神を費やし、あたら光陰を失ってはいけない。わたしも、あやうく、指をもって月とするところであった。四書五経は指にすぎない。大切なのはその彼方にある月だ」(同上書 pp.236-237)

――下野(栃木県)佐野で、村人に王陽明の『伝習録』を講じた私塾「知松庵」には、次の一節が心得として掲げられていたといいます。

「出る月を待つべし。散る花を追うことなかれ」(同上書 p.258)

(注1)整体協会機関誌『月刊 全生 増刊号』より一部引用 / 稽古会参加者には、全文のコピーをお渡ししています。

(注2)朝日新聞日曜版の連載〈歴史のパラダイム〉2020年3月28日付け〈戦後初の総選挙を読むと〉で、政治学者の原武史(はら・たけし)氏が書いています。

「この(1946年4月)総選挙では女性に初めて参政権が認められ、京都府でも3人の女性が当選した(定数10、立候補者72名)。国務大臣だった小林一三(こばやし・いちぞう)は、『婦人の当選者の多いのには驚いた、正に世界一だ。米国は下院議員四百三十五名の中、僅(わずか)に九名、英国は六百十五名の中二十三名、我国では四百六十名の中、驚く勿(なか)れ、三十九名』と記している(『小林一三日記』第二巻)。日本の女性議員の割合が「世界一」とされた時代があったこと自体、いまとなっては驚異というほかない」

1946年総選挙 投票所の名簿照会

1946年総選挙 投票所の名簿照会会場の緊迫感、赤ん坊をおぶった女性たちの真剣なまなざしに、私は胸がうたれます。男は女に対してYesと言えるように、女は男に対してNoと言えるようになりたい。

| (2020/03/28 記) |