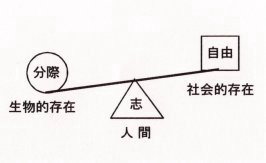

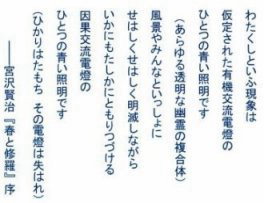

| (上)2023・04/10 今年(2023年)、結婚三十年を迎えた。三十年なんて、「はっくしょん!」、あっという間だなあ。子どもたちも成人して、一段落。結婚する時、友人から「親が四人に増えるね」と言われたが、三人が他界し、義母が一人残って暮らしている。私自身も大腸ガンの手術を受け、死を意識―考えるようになった。そんな心のゆらぎが、徳永進(とくなが・すすむ)氏の本を手にとるようになった動気(注1)かもしれない。 徳永氏は鳥取市で、「野の花診療所」という19床の病院を経営されている。一般内科も併設しているが、メインはホスピスケア、それも在宅でのホスピスを“運動”としてとりくんでいる。 氏の本を読むと――例えば『まぁるい死鳥取・ホスピス診療所の看取り』(朝日新聞出版、2019年)――不謹慎(ふきんしん)なようだが、おもしろいのだ。千人以上を看とってきた経験と文章力で、読ませる。人間の最期は、人それぞれだなあ。人生を象徴しているし、家族関係がどうだったかを、物語っている・・・。  はじめはそんなコーヒーブレイクの読書を楽しんでいたが、何冊か読みすすめるうち、氏がハンセン病の人達と交わってきたこと、その体験が医者としての原点になったことを知って考えこまされた。『いま家族とは』(岩波書店)に収められた〈臨床で考えた家族〉という講演で、氏は次のように語っている。 「ぼくが大学(引用者注 京都大学医学部)二年生の時、というと今(同 1997年)からおよそ三十年も前、いや、自分で計算してもちょっと驚いちゃいます、もうあれからそんなに経ってしまった。その時ぼくは、奈良にFIWC 関西委員会が建てた「交流(むすび)の家」(注2)のメンバーの一人で、ちょうど大阪で「反博の会」(「万博」に抵抗して)というのがあったんですね。「交流の家」も何か出そうということになって、何人かのメンバーで手分けして、ハンセン病の療養所を回って、「今どんなことを思っておられるかをこのハガキに書いて下さい」と言って、療養しておられる人たちにハガキを手渡したんです。千五百通くらい返事がきました。そのハガキを、大阪城公園の一角に掘立小屋を建て、その中に洗濯物を干すように、というか、イカや小魚を干すように並べたんです。」(同上書 p.44) その当時の徳永氏の問題意識は、どのようなものであったかは、次の言葉から知ることができる。 「戦争は大きな影を家族に残します。でも戦争を知らない世代が広がって、そこのとこの記憶が遠くになる。ありがたいことで、いいことなんでしょう。でも、家や家族は国家の意志の前では小さなものにされてしまう。 戦争ではないけど、病気に対処する国家の意志が決まる時も同様、家や家族は太刀打ちできない。例えば「ハンセン病」がそうでした。祖国浄化、富国強兵の国策のもと、多くの患者さんたちが強制的に療養所へ収容されました。家族と強制的に離別させられたわけです。 療養所に入所すると、多くのものを奪われたんですが、その一つは種(しゅ)を断つことを強制され、子孫を作ることを奪われました。男でも女でも、不妊の手術を強要されました。もう一つ奪われたものがあります。それは強制ではなかったのですが、だからかえって悲痛なできごとでもあったと思います。「本名」です。入所した人は、故郷の家族に迷惑がかかってはいけないと配慮し、本名を捨て偽名を名乗ったんですね。 断種術も偽名も、家や家族との決別です。感染症の一つでしかないにもかかわらず、その人たちから家族の営みを奪い取ったというところに、国家や国民の怖さを覚えます。奪っておいて、その代わりに与えたのは「歌」でした。園歌です。 一、天つおおみはは恵の御手に わが黎明の鐘なりわたる あけ行く瀬戸の緑の島は これぞわれらが愛生の園 ニ、おそれまどいし昨日は夢か 今日はかがやく自由の園に なやみよろこびともにわかちつ 我らが営む一大家族 (愛生園園歌) 一大家族を押しつけました。でも、一大家族は家族ではない。家族を奪って、マイナスの家族を積み上げて、それを一大家族と呼ばせたのは詭弁でしょう。」(同上書 pp.42-44) 徳永氏は大学を卒業後、研修医をへて郷里の鳥取に戻り、勤務医になった。そして五十歳を過ぎてから――借金をして――「野の花診療所」を開設した。その間、ハンセン病問題の解決に関しては何もしてこなかったと謙遜しているが、そんなことはない。2008年、鳥取県民文化会館に建立された〈ハンセン病強制隔離の反省と誓いの碑〉設立のための懇話会メンバーを務めている。 さらに特筆すべきなのは、鳥取県出身者が多かった国立療養所長島愛生(あいせい)園(岡山県瀬戸市)をメインに各地のハンセン病療養所を車でまわって――休日に、ボランティアで――収容者の聞き書きをまとめて出版したことだ(『隔離―らいを病んだ故郷の人たち』ゆみる出版1982年。後に『増補隔離故郷を追われたハンセン病者たち』と改題して、2019年に岩波現代文庫から刊行)。 氏が学生時代、“もぐり”で講義に参加し薫陶(くんとう)を受けた――徳永氏が「第二の父」と敬愛する――哲学者・鶴見俊輔(つるみ・しゅんすけ1922-2015 当時は同志社大学教授)は、徳永氏を「それ(1970年の反戦万博)からほぼ四〇年、彼は当時の志を貫いて生きている」と評価している(『新しい風土記へ』朝日新書 p.49) 実は私は、隔離施設のひとつを訪ねたことがある。今から十数年まえ、横須賀時代に一緒に反戦平和運動を行い結婚式の司式もつとめてくれた友人のK牧師が日本基督教団・横須賀船越教会から鹿児島県・鹿屋(かのや)伝道所に移り、遊びに行った時のことだ(当時、私は山口で暮らしていた)。 「訪れてみないか」と誘われ、車で案内されたのは――記憶が定かでないが――松林に囲まれた平地の、塀のない、平屋の家々が並び、庭には花壇や家庭菜園がこしらえてある、郊外の市営住宅を思わせる、国立療養所星塚敬愛(けいあい)園だった。彼はその中にある恵生教会(どのキリスト教団にも属さない単立教会)で、時々招かれて説教をしているということだった。 K牧師が知己だという、ある老夫婦の家にお邪魔させてもらった。やわらかなものごしのお二人は、初対面の私にお茶をすすめてくれ、雑談をかわした(何を話したかは覚えていない)。茶碗を持つ指先は、なかった。 それから遡(さかのぼ)ること、1992年に、私は「交流の家」を“見た”ことがあった。その年の夏(当時、私は熊野で暮らしていた)、出版社の野草社が主催した三泊四日の「野草塾」に参加した時のことだ。開催場所は、奈良市にある大倭紫陽花邑(おおやまとあじさいむら)という、神道の教団・大倭大本宮の拝殿だった。 おぼろげな記憶ながら、ひろい敷地の一角に、木陰になって、古い二階建てがあった。確かに、「交流の家」という表示が、下がっていたと思う。 私はそのワークショップで四年ぶりにある女性と再会し――1988年に、社会学者の見田宗介が主催したエチュード合宿の、参加者どおしだった――後に、結婚することになる。 さらに遡ること、1990年の春、歩いて四国をお遍路していた時、私は隔離施設に勤めていたという女性に会っていた。私は一番札所から順にまわる“順打ち”で歩いていたのだが、“逆打ち”(八十八番札所から一番へ)の人とすれちがうこともあれば、同じ順打ちの人を追い越したり追い越されたりすることがある。彼女と会ってかわした短い会話を、後に詩に書き、『巡礼記』と題した小説におさめた。  六 足摺岬から土佐清水へ 私が勤めていた ハンセン病の療養施設にね 最後の歩き遍路と呼ばれた 女性がいたの― 足摺から土佐清水に向かう 明るい樹林の中で 老女が静かに語る その女(ひと)は 五歳で親に離縁されて ―昔はライ病は不治の病(やまい)と言われてたでしょ それからずっと 四国を乞食(こつじき)して 回ってきたの ライ病ということで 暖かくしてくれる家もあれば 蔑む人もいて 彼女は多くを語らなかったけど・・・ 大正七年から そうやって 同じライの人たちと 歩いてきたんだけど 戦争中に警察から 「おまえたちがそうやってるのはよくない」 と言うので 施設に入れられたのよ こっちに来てみて 彼女から聞いていたとおりだったわ いつまでも お母さんの後ろ姿を見送っていた 札所の前の坂 警官に呼び止められた 橋のたもと・・・ そうやって 数知れぬ人たちが ここで行き倒れになったと思うと 私も せめて その人たちの霊を弔うために 歩かなければ、と思ってね・・・ 道端の苔むした石に 私は 心の中で 手を合わせた ※ 「強制隔離によるハンセン病絶滅政策」の根拠になった法律「癩(らい)予防法」は、大日本帝国時代の1931年に制定され(1907年の「癩予防ニ関スル件」法を改定)、戦後、日本国に政体が変わっても一部を手直しをした「らい予防法」として1953年に公布された。すでに1943年にアメリカで治療薬プロミンが開発され、ハンセン病は“不治の病”ではなくなっていたにもかかわらず――また、1960年には世界保健機関(WHO)が隔離政策を止めるように勧告したにもかかわらず――廃止されたのは1996年である。(厚生労働省のホームページに記載あり) ただ、政府は国家としての責任を認めず、また何らの補償措置もとらなかった。そのため、星塚敬愛園と熊本・菊池恵楓(けいふう)園の入所者13名が、1998年、熊本地裁に「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」を提訴した(後に原告は、全国で779名に)。三年後の判決は、原告の全面的な勝訴となった(被告の国側は控訴せずに確定)。熊本県のホームページで閲覧できる〈ハンセン病国家賠償請求訴訟〉というpdf ファイルを読むと、日本国(政府)がいかに国民の生存権擁護に不熱心であったかがうかがえる。 この資料では、国賠訴訟の意義を次のよう評価している。 ① 約90年間の強制隔離政策を、日本国憲法に照らして違憲と断じたこと。 ② 国(行政府)と国会(立法府)の責任を明らかにしたこと。 ③ 隔離政策がもたらした被害の実態を明らかにしたこと。 ④ 隔離政策の被害者に対する補償の道を開いたこと。 ⑤ ハンセン病問題対策の転換に大きな転機を与えたこと。 ⑥ 訴訟活動を通じて正しいハンセン病の知識を国民の間に広げ、その意識の変革に大きな転機を与えたこと。 ⑦ 長年差別と偏見に苦しんできたハンセン病病歴者に人間としての誇りを取り戻させたこと。ただ、あえてこの項に付言すれば、この訴訟をたたかった原告らは、裁判によって解放されたのではなく、困難な中に勇気をもって踏み出すことで、自らを自らの手で解放したのだと言うべきである。 徳永氏の著書『隔離』には、長島愛生園の収容者で詩人の島田等(奇しくも1995年に亡くなっている)が生前、語ったという、次の言葉が紹介されている。 「私たちは二○二五年に消滅します」「解決ではなく消滅」「日本で、終生強制隔離が実施され継続していった要因は二つ。一つは国家権力、もう一つは、国民の無関心」「長年の隔離への感謝の気持ちの印に、東京の多摩全生(ぜんしょう)園は森を残し、岡山の長島愛生園は老人施設を残したい」(同上書 pp.338-339) 無関心な国民の一人だった私の、どんなエクスキューズ(言い訳)も通らないが、それでも徳永氏の本を読んではじめて、ハンセン病にかかわる点としての体験が、線につながった。現在から過去へ―そのベクトルは、どこへ・どこまで、向かうのか? ※ 徳永氏は、愛生園園歌にうたわれたフェイク(まがいもの)な家族主義を否定したうえで、大倭紫陽花邑のような宗教共同体(大倭大本宮をコアに病院や老人ホーム、殖産事業会社などが有機的に一つになった共同体)ではない、診療所をコアにもつ「治療共同体」――血縁関係にない「その他の家族」をもつつみこんだ共同体――を創ろうと志してきたという。以下、『「いのち」の現場でとまどう臨床医学概論講義』(岩波書店)より引用。 「私も「治療共同体」という言葉がずっと頭のなかにあります。なかなか実現が難しくて、足路みしている状態です。心の病気であれ、依存症であれ、非がんであれ、神経難病であれ、がんの末期であれ、何かを抱えながら困っている人がいたら、誰もがその人に何かを手助けできる関係性を考えています。「ビーイング being」、そばにいることが大事だ、「ノット・ドゥーイング not doing」、何かをすることではない、とよく言われますが、やはり心の支えは、自分が見捨てられていないと感じることだと思います。 糟神科医の浜田晋(すすむ)が、ー緒に酒を飲みながら、言っていたことです。「浜田クリニックの看板の灯を消さないでくれ。灯を見ると、それたけで安心するんだ」と通院患者さんが言ったそうです。看板や門灯でさえも「ビーイング」になりうる。野の花診療所は「治療共同体」にはなかなかなれませんが、そして洗濯機のように毎日がぐるぐる回っているだけのようにも思いますが、この診療所があるだけでもいいかなとも思っています。思うようにならない身体、思うようにならない心をコン卜ロールしようとするのはおこがましい企てだということを念頭に置きながら、できる限りパラホスピスとして、定置網からこぼれた人を手助けできるようでありたいと思っています。(二○一八年五月一五日)」(同上書 pp.217-218) ※ 私は整体の思想を人生の羅針盤にしているが、野口晴哉は「溌剌と生くる者にのみ深い眠りがある。生ききった者にだけ安らかな死がある。」(『偶感集』全生社 p.215)と、全生(ぜんせい)を整体の眼目(がんもく)とした。野口晴哉は、東京の小平霊園に眠っている。そこから5kmほどの距離に、多摩全生園がある。「ぜんせい」と「ぜんしょう」と、重なることのなかった歴史―社会を、私は生きている。 K牧師との別れ際に、一冊の本を手渡された。『恵みに生かされて恵生教会創立五十周年記念誌』(星塚敬愛園キリスト教恵生教会 1986年 非売品)。本棚で、入所者(教会員)の手記と年表をおさめた、重い本は、静かに問いかけている。  吾(あ)が志とは? (注1)はらの動気→むねの動悸→あたまの動機(ことば遊び)。 (注2)ハンセン病回復者のための宿泊施設・交流の家とFIWC 関西委員会については、web サイト〈奈良の「交流(むすび)の家」を訪ねて〉を参照のこと。 (中)2023・07/10 梅雨入りまえの五月下旬、ひさしぶりに愛宕山にのぼった。実は今年、町内会の副会長になって愛宕神社のお札をもらいにゆく役をひきうけたのだ。以前は役員の何人かで千日参りの行われる七月に登っていたが、高齢化でここ数年は郵便で送ってもらっていた。それでは値段が倍(!)になる(送料をのぞいて)し、御利益も少ないのではと――私自身のリハビリも兼ねて――実際に受けとりに行くことにした。ただ、七月の梅雨明けでは熱中症が心配なので、この時期を選んで回覧板で告知した。が、案の定、同行者がなかったので、麓の清滝までバスで行って、一人で登りはじめた。 標高900mほどの低山とはいえ、還暦をすぎて入院・手術をくりかえし、今も胸をわずらっている身で、正直、不安はあった。結果的に、つつがなく役をはたしおえ、初夏の一日をトレッキングでたのしむことができた。そんな道中、地元の消防団が建てた道標のひとつに、こんな言葉が書かれてあった。 「山登りはわきまえて登りましょう」 わきまえる=分際(ぶんざい)・・・そうだなあ、人生にも言えるんじゃないか。そんなことを、つらつら、考えていた。 ※ 七十年ちかく生きてくると、おのずと自らの来し方(過去)と行く末(未来)に想いをはせるようになる。トラックの2/3を過ぎてゴールが見えてきたので、自分の歩んできた道は何だったのだろうと自問自答を繰り返す。夢にもナゼか小中学校時代の級友たちが、あらわれてきた。彼/彼女は、今どうしているのだろう。鬼籍に入った?・・・。 十代~二十代~三十代と、自分の中に“核たるもの”を求めて、もがき続けてきた。不惑を過ぎて整体の内観技法を知り、「これじゃないか」と直感した。以来二十年。今は、「生業(なりわい)は豆屋、ライフワークは整体」と自己紹介している。自分でもバランスがとれていると思う。満たされぬ気持で生きていた若い頃の夢は――市民活動家として注目を集める(二十代)/芥川賞をとって作家デビュー(三十代)/カリスマ整体師として脚光をあびる(四十代)――はかなく幻想で消えたが、それでよかったのだ。ウン。 人生のバランスを考える際に、他者の軌跡が参考(手本 or 見本)になる。福岡伸一(ふくおか・しんいち)青山学院大学教授は、私にとってそのような方の一人だ。昆虫少年だった福岡氏は、「生命とは何か?」という問いを探求するために分子生物学者になり、マウスの細胞を薄く削ぎ切りにして電子顕微鏡で観察、遺伝子を研究してきた。が、そのような方法論のバックボーンになった機械的生命観―身体観に疑問を感じるようになり――「生物は分けてもわからない」――〈動的平衡(へいこう)論〉というあらたな生命思想を打ち立てた。NHK・BSのテレビ番組『最後の講義』シリーズに氏は講師として登壇したが、若い人たちに自ら歩んだ道と思索を語った時の心境を次のように述べている。 「福岡ハカセの最後の講義、奇をてらわず、私の試行錯誤の旅路をありのままに話すことにした。生物をミクロな部品に分解していく機械論的な生命観にもとづいて、必死に遺伝子を研究してきたが、それを極めていくと、逆に別の展望が見えてきた。生命は、モノではなくコト。要素よりも関係性。作ることよりも壊すこと。動的なバランスの上に成り立つから、柔軟で、可変的で、適応し、長続きしてきた。これからは、むしろAI的なアルゴリズム思考とは違った、動的平衡の世界観を持つことが重要だ。あとはまかせた!」(『迷走生活の方法』文藝春秋 p.230)  動的平衡論のポイントを、私が理解できる範囲でまとめると、次のようになる。 (1)生物の細胞は、エントロピー増大の法則=「宇宙のシンプルな大原則で、秩序のあるものは秩序がない方向にしか動かないという法則」(『最後の講義 完全版』主婦の友社 p.60)に抗って分解と合成をくりかえし、生命としてのバランスを保っている。フランスの哲学者、アンリ・ベルクソンの言葉を借りれば、「生命には物質の下る坂を上り返そうとする努力がある」(同上書 p.63)。たとえば、人間の消化管の細胞は、わずか二、三日で生まれ変わり、骨や歯のような固い細胞でも十年ほどで更新されている。「お変わりありませんか」ではなく、「お変わりありまくっていますね」?!なのだ。このような生命の在り方は、時の流れ(時間)を通してしか本質をつかめない。 (2)そのように細胞が日々、入れ替わっているのに、生物はなぜ個体としての同一性を保てるのか?(たとえば、記憶など) それは、細胞同士が補い合う性質をもっているからだという。福岡氏の説明が面白い。 「山手線を思い出してみてください。今から100年ぐらい前に作られた路線で、駅も線路もどんどん作り替えられていますが、山手線は山手線のままです。(中略)線路も、電車も、駅舎も、壊れる前に交換しています、動的平衡のように。記憶についても同様で、駅と駅、つまり細胞と細胞の相補的な関係は変わらずに保たれているので、山手線というかたちはそのまま残り、記憶も消えないで残るのです。」(同上書 p.124) (3)そして動的平衡論は、ミクロの細胞からマクロの地球全体へと、視座をひろげてゆく。 「「生命とは何か?」という問いの答えは、「生命をどう定義するか」によって見方が変わってきます。だから、「生命は動的平衡である」という私の定義から見たら、細胞も生命だし、細胞と細胞の集合体である私たちも生命だし、個人が集まっている人間社会も生命体だし、人間と他の生物との相互作用で成り立っている地球全体も一つの生命体だということができます。生命の定義によって、何を生命と見なすかという境界線は膨らんだり縮んだりします。動的平衡の観点から見ると、地球全体も一個の生命体だというふうに考えて差し支えないと私は思います。」((同上書 pp.168-169) ここから、共生(ともいき)の観点・思想が、生まれてくる。 ※ 福岡氏の他の著作、『新版 動的平衡』(小学館新書)・『動的平衡2』『動的平衡3』(ともに木楽舎)なども読みすすめるうち、私は動的平衡論と整体の内観技法には、強い親和性があると思うようになった。 (1)細胞の分解と合成を、からだの勘覚の〈裏〉と〈表〉に置きかえてみる。内観技法では、はらを礎(いしずえ)にした〈裏〉の勘覚を畢竟(ひっきょう)死(=現象としての生死を超えた、一つの元)に、こしから生まれた〈表〉の勘覚を生と捉えている。私たちは日々――「一日一生」いや、一瞬一瞬――シーソーの上に立って、〈裏〉と〈表〉の間で落ちまいと、必死に生きているのだ。死は現われ、生は表わす。わたしたちの暮らしは、根元的な表現活動である。 (2)内観技法では、手をあてることを手間(てま)と称している。それは、2点の間(あいだ)を、魔(ま)ではなく真(ま)に転換するためである。たとえば、肩が痛いときに手をあて、心眼で内観してはらに治める。物質的には肩と腹は別物だが、勘覚(気)ではつながりうる。手間で他者に「ふれる」ことができれば、皮膚の“国境”を超えた、他者との一体感を感じられる。肉眼の識別の目で手をあてる「さわる」では決して得られない感覚である。 (3)このような体験(整体では「感応」という)を積み重ねていくと、人間のからだは、肉体として別個であっても、勘覚としては和体――私の造語。「共同体」という言葉ではなじまない。家族からはじまってお隣さんや地域、職場、自治体、国家、そして地球へと、波紋(水の輪)のようにひろがる、何層にも重なり合った、(広い意味での)文化を共有する、勘覚としてのからだ――でもあることを(頭の知識ではなく身体知として)理解するようになる。時の間(時間)/空の間(空間)/世の間(世間)という三つの間(ま)を、人間存在は生きている。 さらに、私が福岡氏の論考に強い共感を覚えるのは、次の三点である。 (4)生命存在の部品化ー商品化への批判:福岡氏は機械的生命観ー身体観の淵源を、17世紀フランスの哲学者、ルネ・デカルトにみて次のように述べている。 「生命部品の商品化は売血という形で始まり、やがて臓器の売買、生殖医療を担う精子、卵子、受精卵、そして細胞へと波及していった。 現在、私たちは、遺伝子が特許化され、ES細胞が再生医療の切り札だと喧伝(けんでん)されるバイオテクノロジー全盛期の真っ只中(まっただなか)にある。私たちが、ここまで生命をパーツの集合体として捉え、パーツが交換可能なー種のコモディティー(所有可能な物品)であると考えるに至った背景には明確な出発点がある。それがルネ・デカルトだった。 彼は、生命現象はすべて機械論的に説明可能だと考えた。心臓はポンプ、血管はチューブ、筋肉と関節はべルトと滑車、肺はふいご。すべてのボディ・パーツの仕組みは機械のアナロジーとして理解できる。そして、その運動はカ学によって数学的に説明できる。自然は創造主を措定(そてい)することなく解釈することができる――(中略) 現在の私たちもまた紛れもなく、この延長線上にある。生命を解体し、部品を交換し、発生を操作し、場合によっては商品化さえ行う。遺伝子に特許をとり、臓器を売買し、細胞を操作する。これらの営みの背景にデカルト的な、生命への機械論的な理解がある。 この考え方に立つ思考は現在、一種の制度疲労に陥っていると私は思う。効率的な臓器移植を推進するために死の定義が前倒しされ、ES細胞確立の激しい先陣争いが繰り広げられることが、果たして私たちの未来を幸福なものにしてくれるのだろうか。」(『新版 動的平衡』pp.255-257) 福岡氏の懸念で思い出されるのは、2023年1月にNHK・BSで放映された〈ヒューマニエンスQ(クエスト)シーズン2〉というiPS細胞の特集番組だ。そこではiPS細胞が「生命の時間を戻す」ことを可能にした革命的な科学技術として紹介されているが、iPS細胞の作製者である山中伸弥(やまなか・しんや)京都大学教授自身の発言は、ビミョーである。 「大人のマウスの肝臓を取ってきて、肝臓の細胞からiPS細胞を作って、そのiPS細胞から新しいマウスを作って、目の前でそのマウスが走り回っているのを見た時、『あ、これ肝臓からだよね』と思って、あの、『ウッ』という、あの、その時の何と言うか、研究者として『すごい技術だ』という気持ちもあると同時に、『本当にいいんだろうか』という気持ちもすごく覚えたのを覚えていて、それは15年経っても一緒ですね」 良くはない、と――敢えて――私は言いたい。たとえ「難病治療」という“錦の御旗(にしきのみはた)”がひるがえっていても。生命の誕生から死へと至る、不可逆の時間を巻き戻すのは、人間の分(ぶ)を越えた行いではないのか・・・。  (5)生命現象の政治的な社会適用への批判:福岡氏はギリシャ哲学のロゴス(言葉)とピュシス(自然)の概念を用いて、生命現象を――政治的な意図にもとづいて――社会事象に適用することに警鐘(けいしょう)を鳴らしている。 「以前、進化論を使って憲法改正を説明する漫画が物議を醸したことがありました。自民党の広報サイトに、ダーウィンを想起させるような「もやウィン」というキャラクターが登場し、「わたしはもやウィン ダーウィンの進化論ではこういわれておる」「最も強い者が生き残るのではなく 最も賢い者が生き延びるのでもない」「唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である」「これからの日本をより発展させるために いま憲法改正が必要と考える」などと言い出したのです。 これに対してネットなどで、ダーウィンはそんなこと言っていない、進化論の誤用だ、との批判が専門家を含めて、相次ぎました。確かに、この言い回しは進化論の俗流解釈のーつで、ダーウインの原著『種の起源』そのものの引用ではありません。でも、強いことや賢いことではなく、変わり得ることが進化の原動力になっている、というダーウィン進化論の主旨については、その通りなのです。(中略) 人間は、「産めよ、増やせよ」という遺伝子の強力な束縛に気がつき、そこから自由になることを選び取りました。種の存続よりも、個の生命を尊重することに価値を見出した。これが基本的人権の起源です。個は、種のためにあるのではない。種の保存のために貢献しなくてもいい。産んだり増やしたりしなくても罪も罰もない。個の自由でいい。そう気づき、個を基本とすることを約束したわけです。 なぜ人間だけがこんな境地に達することができたのか。それはとりもなおさず人間が、言葉というロゴスをつくり出したからです。制度や論理や社会規範もすベてロゴスと言っていいでしよう。(中略) 生命のあり方の本質、つまりピュシスとしての生命を、ロゴスによって相対化したことが人間を人間たらしめているというのがまずは大前提としてあります。そこから見ると、生命のあり方や進化の様相を、社会規範や制度に直接当てはめるのは大変危険であり、さまざまな誤解を生むことになります。種の保存が唯一無二の目的であるという遺伝子の掟に人間は背き、そこから個体の生命の尊厳や自由、あるいは基本的人権が出発しているということを忘れてはいけません。」(『ポストコロナの生命哲学』福岡伸一・伊藤亜紗・藤原辰史共著 集英社新書 pp.137-139) (6)では、ロゴスとピュシスの(あるべき)関係とは? 福岡氏は次のように述べている。 「本来、人間が選び取ったのは、ロゴスを求めつつもピュシスに従う生き方です。社会がロゴスによって完全に制御された方向へと向かおうとしている今だからこそ、ロゴスとピュシスの狭間にある人間のあり方について深く思いをめぐらせるべきでしょう。 ポストコロナを生きていく上で人間にとっての希望がどこにあるかと言えば、その一つは、ピュシスを正しく畏れよということだと思います。「正しく畏れる」とはつまり、単に怖がるのではなく、自然としてのピュシスの前にひざまずきつつも、もう一つのピュシス、自分自身の生命を信頼すべきだということです。自然にふれると言うと山や海に行くというイメージがありますが、私たちにとって最も身近な自然は自分の体なのです。」(同上書 p.44) 「身体は、初期条件が同ーなら、同じ帰結をたどるような、ロジカルなアルゴリズムではない。私たちの生命体は、部品が一つ欠けたからといってすぐに故障するような精密機械でもない。むしろ部品が一つ欠けても、何らかの相補性がすぐにはたらいて、なんとか調整しながらやっていけるという意味で、精密なシステムです。(中略)宮沢賢治的に言えば、「わたくしといふ現象」です(注)。そして、この現象は、明るくなったり、消えそうになったりする、ほの青い「有機交流電燈」であり、常に一回性のものであり、同じ入力条件があっても、その都度、異なる結果を生み出します。危ういながらも、ある種の平衡回復力を持ったバランスの上にある。私はこれを動的平衡と呼びますが、それは、常にままならないもので、制御不能ながら,自律性を持つので、なんとか、折り合いをつけつつも、最後は信頼をおくしかない、あるいは受け入れるしかない。これはもちろん自然全体にも拡張可能な生命観です。私たちがこれから考えるべき「新しい生命哲学」は、このような身体観から始まるのではないかと思います。」(同上書 pp.201-202) 整体の内観技法では、人間を――便宜的に――生物的存在と社会的存在とに分けて考えている。生物的存在とは、はら-ね(寝・根・練)る-〈裏〉の勘覚-和体であり、社会的存在とは、こし-た(立・断・経)つ-〈表〉の勘覚-個体である。肉体でいえば、〈裏〉は「裏腹に」という言葉があるように腹に、〈表〉は「面(おも)手」と捉えれば頭に象徴される。 では、社会的存在(個体)と生物的存在(和体)それぞれの存在意義は、どこにあるのだろう。私は、前者は主体・能動・自由にあり、後者は客体・受動・分際にあると考えている。人間の生き方(倫理)として、社会的存在としては自由を求めるべきだが、生物的存在としては分際(越えてはならない一線)があることを受け容れるべきだと思う。これを(もやウィンのように)逆転させてしまうと――個体にとっての分際は、差別・格差の固定・分断化にほかならず、和体にとっての自由は、身体への過剰な科学技術の適用・医療介入を招いてしまうだろう。  私たち人間は、〈表〉個体としての自由と〈裏〉和体としての分際の間で常にゆれうごいているのだが、上図のように左(和体)に傾いたシーソーというのが、「あるべきようは」(明恵上人の言葉)ではないだろうか。なぜなら、人間の母体は、あくまでも頭ではなく腹にあるのだから。 そして、『ポストコロナの生命哲学』の重要なテーマである「利他性」に関していえば、私は個体の自由=自利>利他、和体の分際=利他>自利ではないかと思う。古(いにしえ)の近江商人の家訓に曰く、「売り手善(よ)し、買い手善し、世間善し」/ 現代の分子生物学者の見解「リチャード・ドーキンスが言い出した利己的遺伝子論は20世紀後半の機能主義的な考え方と合致し、非常に称揚されましたが、38億年の生命の歴史を振り返ってみると、生命が利己的だったことは実はほとんど一瞬もなくて、生命は常に利他的なものだったということが見えてきます。」(同上書 p.213)と福岡氏は指摘し、生命進化における3つのジャンプ(原核細胞の真核細胞への変身→真核細胞の多細胞化→有性生殖の成立)をドライブしたのが利他的共生にほかならなかったと論じている。 人はいずれ死に、シーソーあそびはいつか止まる。左(和体)を下に、母なる大地に接して。(私の)死は、苦しく悲しい。それでも死ぬことは、「生命系全体にとって、個体の死は、他の個体にニッチ(生態的地位)を手渡し、自分が専有していた資源を手渡す行為なので、まさに利他的」(同上書 p.162)なフィナーレ(人生最後の表現活動)、残された者と後から来る者への、贈り物なのだ・・・。 ※ ふと手にした本が、思いがけない展開をみせることがある。理論物理学者・佐治晴夫(さじ・はるお)氏の著作は読んだことがなかったが、題名にひかれて――『この星で生きる理由』(アノニマ・スタジオ)を買ってみた。  「何故、生きるのか?」という根元的な問いに、この著者はどう答えているのだろう・・・と思って読み始めると、〈明日への言葉〉という章に次のような一節があった。 「星を見るということに関して、戦前から戦後にかけて中学生のときの忘れられない思い出があります。世界的な彗星探索家だった本田實さんという方がいまして、その本田さんに憧れて岡山県倉敷にある天文台まで訪ねたことがあるんですよ。実際に本田さんにお会いして「どうして本田先生は星を見るのがお好きなんですか?」と聞きましたら「お金のある人にもお金もない人にも、どんな人にでも星は分け隔てなく同じ姿を見せてくれるからね」とおっしゃったんです。そのときは、ああそうかと思いましたけど、今考えてみるとすごく大事なことをおっしゃっていたんじゃないかなと思うんです。 その後本田さんは、岡山県の長島にある愛生園というハンセン病の隔離病棟に天文台をおつくりになりました。もう二度と家にも帰れない、肉親にも会えないハンセン病患者の方々になぜ星を見せてあげたかったのか、本田さんが何を思われたのか聞いておきたかったんですけど、ハンセン病の方の立場からすると胸が痛くなる感じがしますね。本田さんは晚年は倉敷の保育園の園長さんをなさっていたそうです。」(同上書 pp.208-209) インターネットで「本田實(ほんだ・みのる)」と検索しても、“世界的なアマチュア天文家”(1913-1990年)としか出てこない(著書もない)ので、彼の人生の軌跡(晩年に保育園の園長を務めたという)がどんな想いからだったのか、よく分からない。ただ、佐治氏の次のような文章から、私が推測すると・・・ (1)「現代宇宙論は、この世界に存在するすべてのものは、138億年の遠い昔、一粒の光から生まれたものであり、それが枝分かれした進化の先に私たちが存在しているということを明らかにしています。いいかえれば、すべては共存をしての存在だということです。(中略)とすれば、善悪の判断基準は、自然界を含めて、人類全体の共存共栄という理念の上にこそ求めるべきだということになります」(同上書 p.174) (2)「今見ている星の光は過去のものなんですね。月までの距離は38万kmで、光の速さは30万km毎秒ですから今見ている月は約1秒前の月の姿ですし、(中略)私たちが見ているのは(引用者注 オリオン座のこと)数百年前の姿ですね。という具合に、空を見上げるというのは、過去から現在までの時間の厚みをこの一瞬に凝縮して見ているということなんです」(同上書 p.172) 本田實は、悲惨な戦争体験(過去)をへて産まれてきた子どもたちに、「今、生まれた星の光は、これからずっと後になって届くんだよ。みんなも、戦争で人が殺し合ったりしない世界(未来)に向けて、明るい光を投げかけてほしいな」と――佐治氏が北海道・美瑛の天文台台長として、天体観測を通して平和教育を実践しているように / 福岡氏が最後の講義で、「あとはまかせた!」と書き残したように――子どもたちに伝えたかった、それが彼の志だったのではないだろうか。 志とは、自分を生きること。自分を生きるとは、自由を求めて分際を知ること。 (注)  (下)2023・10/10 ■東に西郷どんあれば おおきに。この夏は、えろう暑かったなあ。日本はもう四季じゃのうて五季や、酷暑でっせ。そんでもワシな、ワシ、青春しとったで。甲子園ちゃうがな。青春18切符、知っとるやろ。あれ使ってゴトゴト、東(あずま)下りしてきたんよ。ほんまは金がなかっただけやけどな(笑)。横須賀の親の墓参りついでに、会いに行ってきたんよ、西郷どんに。上野公園の銅像、ちゃうで。西郷光太郎、46歳、横浜在住のワシの若いダチや。 この男、けったいな奴でな、甲冑(かっちゅう)姿で全国の城めぐりしてるんや。コスプレ好きの中年おじさん?そう思うやろ、目立ちたがり屋のとこもあるしな。まだ若いから、しゃあないわ。ワシ知らんかったが、日本城郭協会ちゅうのがあるんやて。そこが出しとる「日本二百名城」―深田久弥(ふかだ・ひさや)の「日本百名山」知っちょるか、あのお城版や。お寺の御朱印帳に似せてな、二百名城スタンプ帳もちゃ~んとある。お城の受付でスタンプもろうて、全部たまったら、何かもらえるんやろか。 西郷どん、3年前から始めて、35、スタンプ集めておったわ。大変なことやで。北は北海道の根室から南は沖縄本島まで、全国に点在しちょる。10年プラン言うてたな。ワシが今から日本百名山に挑戦するようなもんや。ワシは富士山に一度、登ったことがあるよし、勘弁してえな。二百の城めぐり、気が遠くなるわ。西郷どん、ようやるわ、目が見えんのに。 これで話、変わってくるやろ。彼は生まれつき、やない。高校出て、十年ちかくIT関係の会社で働いてたそうや。そこが今でいうブラック企業、終電で帰って始発で出社。そんな生活、続けてみい。緑内障で目を悪くしてもうて、手術でも視力を取り戻せなかったんよ。会社はな、「代わりはいくらでもいる」言うて、労災も認めんと解雇や、「自己都合退職」にしてな。西郷どん、家庭環境が複雑で、頼れる家族もおらんかったと。 絶望のあまり、引き籠もってまった。二年間。障害認定を受けるまでな。ワシも初めて知ったんやけど、視覚障害いうんは、症状が安定するまでは、障害と認められないんやて。二年な、長いやろ。どうしてたんや? 世の中、捨てたもんやない。「捨てる神あれば拾う神あり」、近所の居酒屋の大将が、何と、毎日、食い物を差し入れてくれたそうや。後で分かったんは、その人、中学時代の剣道部の先輩だったと。役所の手続きに外出するときは、ボランティアが付き添ってくれてな。 障害年金もろもろで食えるようになってから、西郷どん、少しずつSNSでな、他の障害者と知り合いになって、外にも出るようになったんだと。鎌倉のとあるゲストハウスに行ったら、オーナーが鎧(よろい)姿で接客しとったそうや。身につけてたのはフェイクなプラスチック製やったけど、そこで甲冑に興味がわいたという。西郷どんは、本物志向っちゅうか、手先が器用なんやな、みようみまねで作りはじめた。ヘルパーさんの手借りて自作したのが、写真の黒二体の甲冑や。立派なもんやで。  西郷光太郎氏と甲冑 西郷光太郎氏と甲冑西郷どん、お父さんが電気器具商を営んでたそうでな、長男、光太郎と命名した。ワシんとこの息子も同じ名前やけど、こいつは一月二日、夜明けに生まれた長男、で、光太郎。似たもの同士やね(笑)。それにしても、運命は何て言うたらええか・・・。。ワシははじめ、ワシの無々々と同じ、ペンネームかと思ったわ。今? 今は西郷どん、暗くないで。名前のとおりにな、ポジティブな光、まわりになげかけてるわ。ワシも、元気もろうて、帰ってきた。 本人が言うには、あのまま健常者でいたら出会えんかった、すばらしい人たちと知り合えたんだ、と。ワシには強がりに聞こえん。本心だろな。ちゅうのも、己(おのれ)の使命(ミッション)を自覚してる人間のな、物静かでシンのある強さを感じるんよ。何の使命かて? それが城めぐりにつながるんや。 例の鎌倉のゲストハウスで、西郷どん、とあるイギリス人の車いすアスリートと知り合ったんやて。その男から言われたのが、「日本の観光地、いろいろまわりたいとこあるけど、障害もってる人間には不便で行けへんわ」。日本は、なあ、インクルーシブ、包括?包摂? 遅れとるやろ。なんせ2019年、れいわ新撰組の障害者議員が誕生するまで、国会には車いす用のスロープさえなかったもんな。障害者は、無、無、無よ。 そこで西郷どん、一念発起したわ。自作の甲冑身につけて、城めぐりに出陣や。お城は日本文化の象徴やろ。城にも、山城(やまじろ)・平城(ひらじろ)・海城(うみじろ)、いろいろあるんやて――西郷どんの受け売りよ。健常者でもな、登るのがシンドイ城へ、それも10kgの甲冑やで、常人(じょうにん)には思いつかんやろ。笑われても、変人あつかいされても、健常者から障害者を分断する壁を、壁にな、風穴を開けたかった――それが彼の本願(ほんがん)ちがうか。さあ、行ってみると、点字の資料は置いてないわ、障害者用の構築物も、何もあらへん。それでも、フレンドリーに、できるかぎりの対応してくれるお城も、あったそうや。そや、忘れとった、去年(2022年)秋に西郷どんが名古屋を訪れた時に、NHKが城めぐりの様子を「あさイチ」で放映してくれたんやて。〈誰もが楽しめる観光地を 甲冑姿で全国の城を巡る男性の思い〉みんな、観てや。 最後にな、ワシは聞きたくてもききにくいことを、聞いてみたわ。「西郷どん、軍資金は、どうしてるんや。誰か、パトロンでもついとるんか」。ヘルパーさんの日当は政府から出るいうけど、2人分の交通費に宿泊費は、彼の自腹や。西郷どん、答えていうには「食事を一食200円以内、一日二食におさえています。他に買うものもないですし」。万の位で二桁に届かへん生活費を切り詰めて、切り詰めて、工面しとるんやな。ワシは、聞いてて、自分が恥ずかしうなったわ。別にワシはグルメ三昧(ざんまい)の生活なんぞ、してないで。でもなあ、一日400円の食費とは・・・。西郷どんが言うには、十数年お世話になってるヘルパーのおばあさんが、母親がわりになってな、いろいろ工夫して、調理してくれてるそうや。まあ、この男は、愛される性格、持っちょるわ。 西郷どん、城めぐりプロジェクトのほかに、もう一つ、プロジェクトを始めたんやと。東海道五十三次あるやろ、お江戸日本橋から京都の三条大橋まで、タンデム自転車で走りきるそうや。旧東海道は自転車では行けへんから、国道一号線を二人乗りで500キロ、途中、伊勢神宮に一泊して7日、一日100キロやで!! 健常者でも、大変や。何と、おかしな決まりがあってな、ヘルパーは同乗できへんのや、ボランティアをつのるしかない、おかしいやろ。そんでも、これから一年かけて、クラウドファンディングで自転車の費用あつめて、自転車乗りの練習も積んで・・・西郷どんの顔、たのしそうだったで。 まあ、気ぃつけて、京都へお越しやす。ゲストハウス 楽天堂 ANNEXで、完走記念に、豆ランチパーティー開かせてもらいまひょか。 ■西に空飛ぶ樹あり 奈良市に「たんぽぽの家」ちゅうのがあってな、宿屋ちゃうで。ホームページ見てもろうたら早いんやけど、就労支援や生活介護事業・福祉ホームの運営・配食サービス、それに子ども食堂、ほんまいろんな事業をされとる。そこのウリいうたら悪いんやけど、障害者の作品をアートにして販売してるんや。フランス語で「アール・ブリュット」、「生(き)の芸術」いうらしいで。ワシの理解では、「障害者の」ちゅう色メガネをはずしてな、作品を作品として扱いましょ、という芸術運動・社会運動らしいわ。それ以上は、よう分からん。たんぽぽの家はなあ、アートミーツケア(art meets care)学会いう、ユニークな学会の事務局も担いはってる、聞いたで。こっちも、ホームページ見てや。 実はワシ、何年か前に一度、たんぽぽの家に見学に行かせてもろうたことあるんや。一般の人間も、受け入れてくれてな。一日、施設をまわって――障害者の人たち、全員やない、十数人やったかいな、一人一人ブースに座って絵を描いたり、工芸品を創っておったわ。みんなから「画伯」と呼ばれちょる若者が、ずっとワシのそばについてきて、とうとうとしゃべるんや。おもろい男やったなあ。昼飯も食堂で一緒に食べさせてもろうて、午後はミュージック・セラピー? 楽器であそぶワークショップにも参加させてくれたわ。ただ、太鼓たたいてただけやけどな。そんでも、ワシ、〈からだとことばを育む会〉で表現活動とりくみたいっちゅうプラン抱いておったから、参考にさせてもろうた。 その後でな、たんぽぽの家から、招待状が送られてきたんよ。何の招待いうたら、年に一度開かれてる、「わたぼうし音楽祭」やった。無料チケットだったから、ワシもほいほい出かけたわ。確か奈良の文化会館、広いホールに、人がいっぱい入っとったなあ。かいつまんで説明するとな、障害者が書いた詩・詞に健常者が曲をつけて歌い演奏する、その日は予選を通った10組が、ステージにのぼって発表した、まあこんなプログラムや。 ワシは帰ってから、ホームページの『堂守日誌』に、書いたんよ。 2018/08/05 [日] 第43回わたぼうし音楽祭@奈良県文化会館 以前、一日見学に訪れたたんぽぽの家(音楽祭の主催者)から招待券をいただき、参加。四十数年の積み重ねに敬服。ゲストの上海市障害者芸術団による、自閉症の青年のピアノ演奏と、聴覚障害の若い女性達の群舞――レベルの高さに驚嘆。 そして、大賞を得た歌「樹になった鳥」には、涙が止まらなかった。中途障害(おそらく)の女性が作詞し、消防士の男性が作曲&ギターとハーモニカで演奏して歌った。 このような場にこそ、杉田水脈や植松聖のような“気のちがった”人間達に、来て、聴いてもらいたいと思った。 〈樹になった鳥〉 作詩:新井美妃(群馬県藤岡市・48歳)・作曲:新井研二(群馬県藤岡市・32歳) 不自由を 知らなかった頃 本当の自由も わからなかった 日常は当たり前で 当然のように 続いていた 行きたい時に 行きたい場所へ 孤独さえも 清々しく 夢は 現実のすぐ先に 自分次第で なんでもできた あの日 あの瞬間(とき) 翼が折れるまで 空はただ青く 均一に広がっていた 飛べなくなった鳥は 空を見上げる もう二度と 辿り着けない遠い所 ほんとうに・・・? 幾千の涙が 大地を濡らした 嵐の中で 耐えるうちに 足に根が生え 翼は枝に いつしか鳥は 樹になった ありのままを 受け入れて 飛べない空に 心を飛ばす 世界が新たに 目覚め始める 悲しみは 優しさ深め 苦しみは 強さ育み 支えあう 絆の中で 生きるとは こんなにも つらく いとおしい 伸ばした枝は 変幻(へんげん)空(くう)を纏(まと)い 風に葉を靡(なび)かせて 樹は 今日を 羽ばたいている 本当の自由を 感じながら 花咲く明日を 信じながら フツーは、逆やろ。そうは、思わへん? 中島みゆきさんも歌っとるがな。「ああ 人は 昔々 鳥だったのかもしれないね/こんなにも こんなにも 空が恋しい」(『この空を飛べたら』)。でもなあ、正直いうて、ワシにはよう分からん。自由に歩けなくなって、自由を感じる、っちゅうのがな。歳とって、車いすに乗るようになったら、実感するんやろか・・・。 それにしても、音楽の力、すごいぜよ。「歌は、音楽は、国境を越える」、よう言うたもんや。たんぽぽ音楽祭の歌は、障害者と健常者の協同作業で生まれたやろ。壁をな、向こうとこっちから、掘り崩したんや。そこにな、共感、感動が生まれた、ワシはそう思うで。“芸術”なんぞ、大仰(おおぎょう)な言葉、持ち出さなくてもええやん。市井(しせい)の人間のな、表現活動で十分やないか。言うてみれば、鳥の声、虫の音(ね)、野の花や。 ひとつ残念なんは、メロディー、忘れてもうたことや。CD販売してくれたら、ワシ、買うで。 ■国境を越える者たち 横浜からコトコトと、各駅停車の電車に乗って帰りながら、ワシは、“樹になった鳥”さんを、思い出してたんや。西郷どんと二人、なんで親近感を覚えるんやろ・・・。そうや、視覚障害、身体障害の違いはあってもな、中途障害が共通しとるんや。二人とも、壁の向こうとこっちを知っちょるから、ワシら健常者にも近づきやすい存在じゃなかろうか。 京都に戻ってからも、ワシは、考え続けたわ。壁の向こう、マイノリティからの呼びかけにな、どないして応えたらええんか。ワシは障害者の立場に立てへんから、健常者、マジョリティの一人として、どない対したらいいんか・・・。障害者差別の問題だけやないで。見渡せば、花も紅葉(もみじ)もなかりけり―やない、この社会、見回せば、格差・差別・別世界の壁、ようけありまっせ。今だけ・オレだけ・金だけ――ワシが“い・オ・金(きん)”亡者(もうじゃ)とネーミングした輩(やから)が建てた、ベルリンの壁や、パレスチナの分離壁や。 誰もが“健康で文化的な生活”を送れて―これ、憲法の規定やで。一人一人がかけがえのない生を全(まっと)うできる社会とは、ああ・・・。同情だけでは、埒(らち)あかん。壁に向かって素手(すで)で突っ込んでみい。あっけなく討ち死にしてまうで。ワシには、ワシらには、権力も財力もない。あるのは、身一つ。海の鰯(いわし)は、群れて捕食者から生き延びるそうや。強者に打ち克つには、弱者の連帯しかないとちゃう。知恵ふりしぼって、戦略・戦術たてて、闘わなあ。 今、ワシの目の前の机にな、本が三冊、置いてある。これが、ワシの兵法指南書(へいほうしなんしょ)ぜよ。杉田敦編『丸山眞男セレクション』(平凡社ライブラリー)、佐治晴夫著『宇宙のカケラ 物理学者、般若心経を語る』(毎日新聞出版)、高橋和己著『高橋和己エッセイ集 現代の青春』(旺文社文庫)。 (1)まずは、政治学者の丸山眞男や。この本の〈現代における人間と政治〉論文でな、丸山は、ナチズムを分析してこう言うとるんや。権力は正統と異端の間に壁を築く、壁の内側で民衆は権威に従属して日々送っておるが、知識人は――内側にとどまった知識人やで、正統と異端どちらにも組みせんと、境界にとどまって、壁を越える、崩す役割がある、とな。 「境界に住むことの意味は、内側の住人と「実感」を頒ち合いながら、しかも不断に「外」との交通を保ち、内側のイメージの自己累積による固定化をたえず積極的につきくずすことにある。(中略) コミットについていえば、およそ壁の内側にとどまるかぎり、いかなる辺境においてもその活動は、なんらかの意味で内側のルールや諸関係にコミットすることを避けられない。それは前に示したように、外側からのイデオロギー的批判がたとえどんなに当っていても、まさに外側からの声であるゆえに、内側の住人の実感から遊離し、したがってそのイメージを変える力に乏しいという現代の経験から学ぶための代償である。しかも、自称異端も含めた現実のいかなる世界の住人も外側と内側の問題性から免れていないことも前述の通りである。いうまでもなくここにはディレンマがある。しかし知識人の困難な、しかし光栄ある現代的課題は、このディレンマを回避せず、まるごとのコミットとまるごとの「無責任」のはざまに立ちながら、内側を通じて内側をこえる展望をめざすところにしか存在しない。そうしてそれは「リベラリズム」という特定の歴史的イデオロギーの問題ではなくて、およそいかなる信条に立ち、そのためにたたかうにせよ、「知性」をもってそれに奉仕するということの意味である。なぜなら知性の機能とは、つまるところ他者をあくまで他者としながら、しかも他者をその他在において理解することをおいてはありえないからである。」(同上書 pp.432-433) この論文はな、1961年に出版されとる。いまから半世紀いじょう昔には、まだ「知識人」ちゅう言葉が、生きとったんやなあ~。ワシはこれを、「一人の人間として」に、おきかえて読んでるわ。内側にとどまるいうのは、この地、この人との絆を、断たないことやろ。分断の逆や。丸山が自分の書いてるとおり実践できたんか、ワシは知らんで。でもな、彼の心情は、痛いほどわかるわ。他人(ひと)からな、「おまはんの思想は、倫理は、つまるところ、何やねん。言うてみ」聞かれたらな、玉ねぎの皮むいて、むいて、最後の芯のとこは、「出身階級を裏切らないこと」と、答えたるわ。ワシの両親(ふたおや)は、今で言えば小学校、戦前の国民学校出や。ぶち、大日本帝国の内側にいた民衆や。 丸山はん、おおきに。さあて、理論武装、できたで。兜(かぶと)の緒(お)締めて、いざ、出陣!とまで、いかんがな。ワシの心の整理、まだついとらん。丸山の指南はな、日本社会の共同体で、どないして知性の力で意識的に生きていくか、や。でもな、ワシという一個の人間、産まれて生きて死ぬ、この己の人生にどう対処したらええんか・・・。それが未解決や。 (2)そこで、佐治さんに登場してもらお。話は、マクロ(宇宙)とミクロ(自分)の関係や。  「現代宇宙論が描く宇宙の大きさは、およそ百三十八億光年、しかも、その宇宙は膨張しているといいます。ということは、時間を逆に、過去へとさかのぼれば、昔は小さかったということになります。つまり、今、私たちの目の前にあるすべての世界は、小さなものに閉じ込められていて、ひょっとしたら、本当のはじまりは、小さなひとつぶの根源的物質だったのかもしれません。とすれば、この世界にあるすべてのものは、根源においてつながっていて、それが枝分かれしてそれぞれの姿になっていると考えてもよさそうです。「自分」という言葉を「自(然)+分(身)」、すなわち、自然の分身、自然の一部分だと解釈しても間違いではなさそうです。」(同上書 pp.18-19) 佐治はんの言葉、ええなあ。ワシも、前回の連載で、ワシなりの「自分」言葉解釈、書いたろ。別の切り口や。みんな宇宙の一分身としたらやで、ワシもあんたも、あれもかれも、同(おんな)じ分身、とどのつまり、殺し合いが、なくならへんか。右手が左手を、左手が右手を、切り落とせないやろ。ヨッシャ、分断に対抗するに分身をもってせよ。分断vs分身の闘いや。甲冑身にまとって、いざ出陣! ちょっと、待った。正直に言うとな、ワシ、理屈はその通りやと頭で分かっても、腑に落ちんのや。身に沁みて、っちゅうか、実感が持てんのや。ワシの身つらぬく、芯のようなもんが、欲しいわ。戦略を戦術に落としこむ、最後の作業が必要や。 (3)作家の高橋和己(たかはし・かずみ 1931- 1971年)はな、この本の〈苦痛について〉いう短い文章で、こんなこと、書いとる。 「『維摩経』(原注)に有名な逸話がある。仏教教団の大集会に欠席した維摩居士を、文珠菩薩がたずねていくという物語である。文珠菩薩が維摩の方丈にたどりついてみると、維摩は地面にころげまわって苦しんでいる。 「いったい、何をそんなに苦しんでいるのか」と文殊菩薩がたずねる。維摩はこたえる。 「一切衆生の病むゆえに、我また病む」」 (原注)大乗教典のひとつで、学識のすぐれた在家信者維摩を主人公とし戯曲的手法をもって教えを説いている。(同上書 p.186) 実は高橋はん、脱肛(だっこう)で七転八倒(しちてんばっとう)の入院生活をした後に、このエッセー、発表しとるんや。ワシもじぬしやけど、猫の額のいぼ痔や。肛門様が外に飛び出る―聞いただけで、ションベン、ちびってまうわ。さぞ痛かったろうな。高橋はな、この体験するまで、維摩の言葉が大好きだったんだと。ところがどっこい、「気づいてみれば、私が病むゆえに世界のどこかで私の苦痛を苦痛として感応している人間がいるわけでもない」(同上書 p.186)と悟ってな、ゴミ箱に捨ててもうた。 高橋の気持ち、ワシにも痛いほど、分かるで。ワシかて、還暦過ぎてから、二度手術、三回入院してるがな。そんでも、ワシは言いたい。高橋さんよ、あんたは勘違いしちょる。肉体の苦痛が感応しないのは、これ、あたりまえ。ワシらは、たとえ分身でもな、皮膚ちゅう国境で隔てられとるんや。でもな、からだの気は感応する、元気の気や。からだ?、肉体とちゃうん? 違うがな、空(から)ダ――ダは、強調・断定の助詞です。ウソや、国語学者は誰もそんなこと唱えとらん。ワシの珍説や。 例えばな、ワシは癌を患っとる。そのワシに誰か手をあてたら、癌は移るか。そんなことあらへん―感染症は別やで。でもな、ワシが活き活きしとったら、活気は感応するし、ワシの気が病んでいたら、やはし病気は感応する。そんなもんちゃうやろか。『宇宙のカケラ』にな、マインドフルネスの提唱者、ベトナム出身の仏教僧ティック・ナット・ハンの『般若心経』の英語訳が載っとるんや。「色即是空、空即是色」が「form is empthiness, empthiness is form.」や、おもろいやろ。からだは form や、empthiness が気や。 人間はな、人間のからだはな、意識を越えたとこで、お互いの気に、共鳴・共感するもんやないか。共苦・共悲・共喜・共怒・共楽の勘覚が、伝わるんや。唯摩がのたうってたのは、肉体の苦痛あらへん、精神の苦痛でもあらへん。“気痛”や。ワシのみるところ、高橋は精神と肉体の二元論やったんやないか。ワシのは、からだ・こころ・肉体の三元論や。こころを支点にした、からだと肉体のシーソーや。福岡伸一さん言うとこの、動的平衡(どうてきへいこう)や。 ここまで書いてきてな、ワシ、自分で気づいたわ。鎧を着けるんやない。逆も逆、脱ぐんや。ワシらは、自我の鎧を何重にも着て、身を固めてやで、世間を、このシャバの世界を生きとるやろ。分身の分断や。“い・オ・金人生”一派を、笑えんがな。彼らも我らの同胞なり。西郷どんはな、ワシ思うに、そんなワシらの姿を、鏡よろしく映してくれてるんや。ミラー伝道師や。 鎧ぬいだら、楽やろな。宇宙(そら)まで、飛べるがな。えっ?! 怖い・・・。そやろな。肌身はなさず着けてきたもんな。頭から脱ごうとしたら、そら、痛いで。でもな、からだの錆落として、内側からスリムになれたらやで、自然に脱げるのと、ちゃう? 捨てることあらへん。せっかく創った、オリジナルの作品や。部屋にでも、飾っといたらええがな。 ところで、無々々はん、戦術は、どないした。そら、忘れとったわ。ワシにも、分断に打ち克つ秘策、そんなもん、あらへんで。凡々(ぼんぼん)たるもんや。鎧はな、不安や猜疑心(さいぎしん)の元凶(げんきょう)や。分身同士をな、敵か味方かに分けてまう、大本や。ワシはなあ、からだの気しか、鎧を落とす術(すべ)はないと、にらんどる。感応や、いのちのつながりや。宗教の修行、武術や技芸の稽古、何でもええがな。〈からだとことばを育む会〉、いつでもウェルカムでっせ(笑)。日々の積み重ねしか、あらへんのとちゃう。カンフーの達人、ブルース・リー(1940-1973年)も言ってまっせ、「Walk on」。はじめの一歩や、小石の一投や。 鳥が啼く 一羽なれども 我が聴く 一人なれども うれしからずや PS:「何故私たちでなくあなたが?」――ハンセン病患者の強制隔離施設・長島愛生園で、献身的に尽くした精神科医・神谷美恵子(かみや・みえこ 1914-1971年)は、果たして国境を越えたんかどうか。重い問いかけやな。今回、力不足で書けへんかった。また、次回や。 |