声、沈黙と測りあえるほどに(1)(2)(3)(4)(5)(6)

[2024・01・10/04・10/07・10/10・10、2025・02・10/08・08]

| [堂守随想・INDEX] |

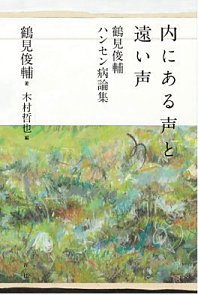

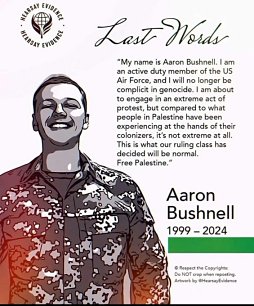

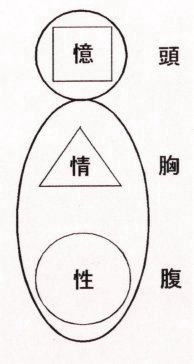

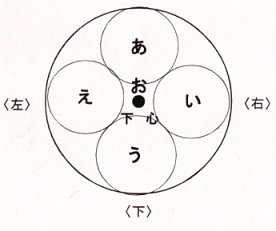

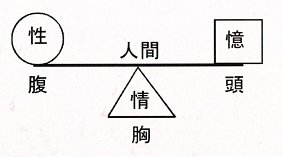

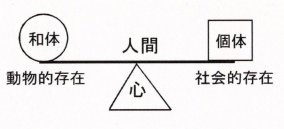

| (1)2024・01・10 ■ゲルニカ in solidarity with GAZA from twitter of Thoton Akimoto @AkimotoThn 2023/12/08 Manolo De Los Santos @manolo_realengo BREAKING: The town of Gernika in the Basque Country stands in solidarity with Palestine. This same town was heavily bombed by the Nazis in April 1937 during the Spanish Civil War. #ShutItDown4Palestine  ■私にとって神とは ――きのう、テレビで『報道特集』を観てたら、ガザのことをやってて、イスラエルの人たちが出てきたんです。ユダヤ教の、超正統派っていうんですか。この人たちが口々に「ハマスを根絶するために祈ってる」って言うんですよね。ハマスの人も人間でしょ。根絶って、まるで疫病(えきびょう)みたいに言うのを聞いてたら、こわくて―人を殺すのが、宗教って言えるんでしょうか。 ――僕も観ました。何と言ったらいいか・・・。ただ、ユダヤ教徒も、そんな狂信者ばかりじゃないんじゃないですか。僕はユダヤ教のことは何も知らないけれど、SNSでは、イスラエルのジェノサイドに反対するユダヤ教徒の人たち―それこそアメリカでもヨーロッパでも、抗議行動をおこなっているのが報じられているし。中には、イスラエルという国家そのものを認めないユダヤ人もいるようですね。 ――宗教って、人を救うものなのに。おかしくありませんか。 ――そうですね。そこが宗教というか信仰の持つ、人間のやみ、暗闇の闇でもあれば病気の病みでもあるのでは、と思えます。それは何もユダヤ教に限らず、イスラム教でも、キリスト教や仏教、神道でもあったし―大日本帝国では、天皇が現人神(あらひとがみ)でしたから―ありえるのではないかな。 ――ユダヤの人たちは、ナチスのホロコーストで、何百万人も殺されたんですよね、アウシュビッツで。それなのに、なんで今度は自分たちが加害者になって、同じ事をアラブ人にしてるんですか。 ――何故でしょうね。よくわからないけれど、人間は逆の立場にたちたいのか、宗教と国家の一体化とか、西欧近代のもつ矛盾とか、いろいろ考えてしまいます。だけど僕は、一つの要因として、宗教というか信仰がはらんでいる根元的な問題があるように思えます。 ――根元的って? ――キリスト教作家の遠藤周作(えんどう・しゅうさく 1923-1996年)の本、読んだことありますか? ――いいえ、名前しか。 ――僕も以前、といっても三、四十年前に、『沈黙』と『おバカさん』という、趣(おもむき)のちがう小説を二冊、読んだだけですが、最近、彼のエッセーを読み始めたんです。実は彼と心理学者の河合隼雄の対談本を読んでいたら、遠藤周作がすぐれた人間観察者・人間心理の洞察者だったことを知りました。遠藤には狐狸庵(こりあん)というもう一つのペンネンームもあって― ――知ってます、名前だけ。 ――おとぼけ作家の、エンターテイナーなんです。それにだまされてはいけない。彼の真面目なクリスチャンとしての目は―例えば、『人生の踏絵』(新潮文庫)という本の中で、こんなことを書いてます。引用してみますね。 「だいぶ前のことですが、御殿場にあるハンセン氏病の病院へ小説の取材に行ったことがあります。そこはキリスト教の病院で、もう二十年も看護しているという修道女の方が案内してくれました。 晚秋の夕暮れ時で、長く寒い廊下を歩いていましたら、おばあさんの患者さんがチラッと現れて、すぐ隠れたんですね。修道女の方が「あ、山田さん、山田さん」と呼んで、私に紹介してくれた。そして、山田さんの手を――病気のために曲がっている手をとって、「神経痛で痛いのに、いつも私たちの包帯巻きを手伝ってくれるんですよ」とさすってあげたのです。その時、ふと山田さんの顔を見ると、ものすごく苦痛の色を浮かべていた。アッと気づいたのですが、山田さんにとって、私のような院外の者の前で自分の曲がった手を晒(さら)されるなんて、とても恥ずかしくて辛(つら)いことなんですね。私はそういう心の動きがあるのを、恥ずかしながら知らなかった。修道女も知らないでいる。 これは批判しているのではないのです。ただ、患者さんの手をさすっているという行為には、いたわる気持ちや優しさと同時に、自己顕示や自己満足や虚栄心みたいなものも混じっている。それは、修道女自身だって気がついていない。決して非難しているんじゃないですよ。人間である以上、いいことを自己満足などなしに、完璧(かんぺき)に無私でやれるとは私は思わない。「いや、私は無私でやっている。自己顕示欲なんか全然ない」という人がいたら、嘘(うそ)つきだと思う。人が素晴らしいことをやる時、エゴイズムは必ず混じるでしょう。これは人間の業(ごう)みたいなもので、仕方がないし、それでも素晴らしいことをやっているのに違いはないし、私は尊敬します。しかし問題は、その修道女が自分のエゴイズムに気づいていないという点です。」(同上書 pp.204-206) 自分のエゴイズムに気づけないという人間のエゴの業(ごう)深さ―その究極のエゴイズムが、殺人ではないでしょうか。 ――でも、無々々さん、パレスチナでは、そんな善意からじゃなくて、悪意のエゴイズムではないですか。 ――そうだと思います。悪意に、正義のオブラートをかぶせて。ただ、悪意のエゴイズムについて問われても、今の僕には答えようがありません。いえ、僕にも殺意を覚える、感情がたかぶる瞬間はあったし、これからもあるでしょう。でも実際に手を下すかどうかには、おおきな溝がある気がします。その溝の手前で踏みとどまらせる、あるいは逆に飛び越えさせてしまうものは、何なのか、分からない・・・。 今は、善意のエゴイズムを問いたいな、という気持ちが強いです。 ――わたしは、今も殺されている子どもたちのことを想うと、いたたまれません。 ――ええ・・・。圧倒的な暴力の前で、自分たちに何ができるんだろうと思うと、無力感しか感じませんが。それでも「殺すな」の声は、上げつづけたいです。 善意のエゴイズムに戻りたいんですが。 ――はい。わかりました。 ――僕はこの文章を読んだ時、俳優の杉良太郎(すぎ・りょうたろう)さんのエピソードを、思い出しました。彼は刑務所の慰問など、様々な奉仕活動をボランティアで行っていますが、3・11の大震災の際、こんなエピソードがあったそうです。杉さんが避難所で被災者にカレーをよそっていたら、ある新聞記者がこう尋ねたんですって。 「それって、売名行為じゃないですか」 杉さんはどう答えた思います? 否定するでしょ、普通は。 「ええ、そうですよ。でも、楽しいよ。あなたもやってみたら」と切り返したんです。 いよっ、良太郎、お見事。男前!って、言いたくなりますよねえ。 ――(笑) ――少し脱線しましたが、本題に戻ると、『私にとって神とは』(光文社知恵の森文庫)という本の中で、遠藤はこう語っています。 「もしあなたが、私がいままで話してきたことを聞いて、キリスト教に興味を持ち、やがて洗礼を受けたとすると、神は直接目に見えるわけではないけれども、私という者を通してあなたに働きかけたことになる。神はいつも、だれか人を通してか何かを通して働くわけです。私たちは神を対象として考えがちだが、神というものは対象ではありません。その人の中で、その人の人生を通して働くものだ、と言ったほうがいいかもしれません。あるいはその人の背中を後ろから押してくれていると考えたほうがいいかもしれません。私は目に見えぬものに背中に手を当てられて、こっちに行くようにと押されているなという感じを持つ時があります。その時、神の働きを感じます。(中略)神は存在じゃなく、働きなんです」(同上書 pp.21-23) 遠藤はこの文章を、六十五歳の時に書いています。小学生の時によく分からずにカトリックの洗礼を受けて、以来、半世紀。聖書をくりかえし読み、もちろん教会にも通って、自問自答してきたんでしょう―「私にとって神とは?」と。いわば人生の課題へのこたえが、「神は存在ではなく働きである」というワン・フレーズではないか、と僕には思えます。 もちろん、僕は遠藤周作その人に会ったことはないし、全著作を読んだわけでもありません。間違っているかもしれないし、彼の一面を捉えているにすぎないかもしれない。でも僕には、このフレーズがヒットしたんです。 ――神は、存在、働き・・・考えたこともないから、むずかしいな。 ――そうかもしれませんね。それでも、難解な哲学用語を使ってるわけでもないのに、深く、重い表現になっているのは、人生を賭けた問いに、彼が真摯(しんし)にこたえようとした、思索の、探求の、賜物(たまもの)ではないか、と思えるんです。僕も、そんなワン・フレーズを、遺したいなあ、遺したいです。 ――わたしも、い・つ・か。 ――遠藤の言葉をヒントに、僕も考えたんですが、神を存在と捉えてしまうと、教祖や教典・教義を絶対化、神格化してしまうのではないでしょうか。そこから、ガザのような問題が―シオニズムという、イスラエルは神からユダヤ人に約束された土地だから、そこに祖国を建設しようという運動。ただ聖書に書いてある―存在ですよね、それを根拠にパレスチナ人から土地を暴力的に奪ってきた、そして今、ジェノサイドという無差別殺人を行っている。そこに僕は神の働きなど何もない、と思います。 ――そうですよ。神さまがいたら、こんな悪をゆるすはずがありませんよね。 ――それから・・・僕は個人的にも、遠藤のこのフレーズに、救われたんです。 ――無々々さんは、クリスチャン、でしたっけ? ――ちがいます。でもこの言葉と出会って―偶然であって必然、必然であって偶然というのかな。僕は然然(しかりしかり)と呼びたいんですが、僕の体験とひびきあった。その理由を、少し聞いてもらえませんか。 ――はい。 ■個人的な体験 ――『らくてん通信』第86号に、〈二人の社会学者〉というタイトルで文章を書きましたが、三十三歳の時に社会学者・見田宗介の主催するエチュード合宿に参加して、僕にとって人生の転換点となるような体験をしました。 ――読みました。 ――その時のことなんですが、野口整体の活元(かつげん)を皆でして―部屋の電気を消してタオルで目隠しをして、準備運動のあと、からこと会の講習会でも使っている和尚・ラジニーシの『クンダリーニ・メディテーション』のCDをBGMに始まったんですが―僕は初めてでしたけど、しばらくしたら、他の参加者の、もう活元慣れしてるのかな、ばたばたと体を動かす音が聞こえてきて、それから悲しい悲鳴のような声も聞こえてきたんです。そうしたら僕も―体が勝手に反応したのか、自分でも分からないうちに息が苦しくなって、過呼吸というんでしょうか。両手で首を押さえて「苦しい、苦しい」とうめいていたんです。そうしたら、誰かが僕の肩に手をあててくれた。その瞬間、僕は宇宙を、星々を見て、 「おまえはひとりではない」 という声を聞いたんです。僕は、赦(ゆる)された、救われた、なにもかもこれでよかったんだ、という想いが満ち潮のように寄せてきて、涙が止まりませんでした。僕は泣きつづけた・・・。 ――・・・ ――誰が、手を置いたんだろう? 他の参加者とは考えにくい。唯一、見田宗介だけが参加者を見守るために目隠しをしてなかった、だから見田さんだろうと― ――あの、水をさすようですけど、意地悪な質問をしちゃおうかな。それって、幻覚や幻聴じゃないんですか、心を病んだ人が感じるような。 ――そうかもしれません。統合失調症と呼ばれる人たちの、ですよね。僕はどんなものかよく知りませんが、ただ、違うのかな、という思いはあります。 ――どんな点が? ――幻覚や幻聴は、肉眼で見て、肉体の耳で聞くものじゃないかなあ。先ほども言ったように、僕は目隠ししていたし―いわば、心眼で見て、心耳(しんじ)で―そんな言葉はないけど―聞いたように思えるんです。それから、大きな違いは、その後と前とで、おおきな断絶があった、百八十度、人生の方向が変わってしまった、ということが言えると思います。 ――例えば、どんな? ――まず、起きる時間が早くなった、朝、三時頃に目が覚めて、何をするかというと、二時間ぐらい活元をするんです、毎日。すると、だんだん体のなかから、言葉が生まれてきた。何て言うかな、泉から水が湧きだすように。それを詩にして―いや、詩になったという方が正確かな。それから、童話、小説と、自分では思ってもみなかった事が生まれたんですね。 ――クリエイティブになられたんですね、うらやましい。 ――そんなことばかりじゃやなく、他には、部屋に―アパートを借りてたんですが、物が多すぎるのが苦しくなって、本は何百冊も図書館に寄贈するし、趣味の写真器材、百万円もかけたのを、友人に、それから車も― ――車に乗ってたんだ。 ――あげてしまった。免許証は、四国遍路の後に、捨ててね。 ――元祖、断捨離(だんしゃり)じゃないですか(笑)。 ――(苦笑)。自分でも意外というのかな、思ってもみなかったことは、性欲がなくなったんです。三十代の男は、青年―青年の「せい」は、青の字をあてますが、立心偏(りっしんべん)の「性」のほうがふさわしい、強いんですね。 ――へ~え、そうなんですか。わたしは、男の人のことはよく知らないけれど。 ――僕も、女の人のことは分かりませんが(笑)。なくなったというより、落ちた―かさぶたが、ポロッと落ちるように、と言った方が正解かな。僕はその時、上人(しょうにん)や聖人と呼ばれる人たち、人間は性を超越することが可能なんだ、と実感しました。凡人の僕は、そんな状態は半年ぐらいしか続きませんでしたが。 ――ふ~ん。 ――幻覚や幻聴とは違う、と話しましたが、半面、同じなのかもしれないとも考えます。というのは、ある脳科学者―苫米地英人(とまべち・ひでと)さんですが、僕のような精神状態を変性意識というそうなんですが、それはある種のドラッグでも起こりえる、交通事故なんかでも、別に特別なものではないんだ、とどこかで書かれていたんですね。だから、神秘体験なんかでは、ない。それが科学的・医学的に観た、客観的な視点でしょうけど、僕は、その視点は忘れてはいけないと思う。と同時に、でも本人としては、特別な、決定的な体験だった、という面も、あるんですね。 ――分かります。他の人には何でもない事が、わたしてきには、たいせつな想い出になるのは。 ――初めてですね、人に話すのは。三十五年・・・今、六十八歳ですから、三十五年、かかったんです、自らの体験を、言葉にして表現―対象化できるまでに。 ――無々々さんが、よく稽古会で、野口晴哉の言葉を引用しますよね、「勘をとりもどすには三十年かかる」って。そんなもんなのかなあ。 ――第二の七五三、です。七×五=三十五。 ――おやじギャグ! ――真面目な話、飛行機の着陸で、ハード・ランディングとソフト・ランディングという言葉があるでしょ。 ――比喩的にも、使われますよね。 ――ええ。「遠藤周作氏と比べるなんて、身のほど知らずな」とブーイングを浴びそうですが、僕は自分と彼のケースを、この二つになぞらえて考えたんです。 ――というと? ――僕は、彼と共通点があって、お袋が金光教の熱心な信者でね。子どもの頃、よく教会に―金光教にも教会はあるんです、連れていかれました。何か悩み事があるたびに、お袋は教会長に相談してた、僕はその横でじっと座ってただけですけど。長じて僕は、金光教に入信しなかったし、関心もありませんでした。その間、遠藤は、考え続け、問い続けたんでしょうね。僕は、自己抑圧がたまりにたまり―特に性的な―飽和点に達して、自我(エゴ)が砕け散った。それに対して遠藤さんは、一日一日と重ねて、あのフレーズに到達した、そんなふうに思えます。遠藤さんは、お茶の稽古を通して―茶道のお茶の会、出たことあります? ――一度だけ、な~んちゃってお茶会に。 ――こんなことを、書いてるんです。『生き上手 死に上手』(文春文庫)から引用しますね。 「あまりいい弟子ではないから偉そうなことは言えぬが、私が茶道で一番、心をひかれたのは「沈黙の声」を聴くということだった。 茶室ではすべてのものが緊張した静寂を作りだそうとしている。しかしその静寂は「何もない」ナッシングの空虚な静かさではない(と、私は感じた)。 その静寂は表面は無言だが、宇宙のひそかな語りかけに接することのできる静かさであり、我々はその語りかけを耳にするために静寂な茶室に坐るのだ(と、私は考えた)。 そのように考えたのは、私の仕事が小説家であるためだろう。 小説と何か、と問われると今まで色々な答えかたをしてきた。しかしこの道をまがりなりにも三十年以上も生きてみるとこの年齢なりに私なりの自信をもって、こう答えることができる。 「小説とはこの世界のさまざまな出来事のなかから、宇宙のひそかな声を聞きとることだ」 この世のさまざまな出来事とは、別に茶室の茶器や諸道具のように清浄にして美しいものだけを言うとは限らない。 いや、むしろ、その反対である。あまりに醜悪な、よごれきった人間的行為や心情の奥底にも実は宇宙のひそかな囁(ささや)きが聞える、と私は次第に思うようになってきた。 そしてそうした醜悪な心情や行為や人間ゆえのよごれのなかに深い意味があるのであって、その意味をほり出すことが私の今の大きな関心事である。 茶室の静寂に宇宙の声をきくのが茶人なら、さしずめ小説家などはパチンコ屋的なやかましさに充ちたこの人間世界のなかに同じひそかな声を聞こうとする人間ではないだろうか」(同上書 pp.94-95) 僕は、整体や武術の稽古を通して―今は新陰流の木刀振りは休んでいますが―ソフト・ランディングのたいせつさ、宗教や武術、技芸で、なぜあれほど修行や稽古が強調されるのか、分かったような気がするんです。それは、ハード・ランディングでは、一歩間違えると、とてつもなく危険だ、と思うからです。自分の経験に照らしてみて。 ――でも無々々さんは、フツーのおじさんですよ。ちょっと変わってるけど。 ――まあ、自称、凡才型アスペルガーですからね(笑)。ちょっと、危なかった。 ■余はいかにしてミニ麻原彰晃とならざりしか ――麻原彰晃(あさはら・しょうこう 1955-2018)、ご存知ですよね、オウム真理教の教祖。東京オリンピックの前に、処刑された。彼は、僕と同い年なんですよ。 ――そうなんですか。 ――麻原やオウムについては、いろいろな人が、いろいろなことを―グロテスクなカルトだと語ってきましたが、僕もそのとおりだと思いますが、意識的に避けてきたところがあります。一歩間違えれば、自分も彼のようになったのではないか、と思うと。 ――今の無々々さんを見てて、麻原彰晃と同じとは思えませんが。 ――ヒゲもはやしてないし、あんなに太ってないからね(笑)。正直に打ち明けると、僕にも、オレは啓示を受けた特別な人間だ、高級人間だ、という意識が、ぬぐいがたくありました。豆屋・楽天堂のような、百円、二百円の小銭をかせいで日々を暮らしている、市井の人々を見下すような、小馬鹿にするような意識が。それでも、崇拝者に囲まれた“教祖”にならなかった、なれなかったのは、二つ、いや三つの要因があると自分では分析しています。 ――どんな理由ですか。聞いてみたいです。 ――一つは、女房の存在(笑)。縁あって結婚した女性(ひと)が気が強くて、僕が地上1メートルをふらふら歩こうとするたびに、地べたに引きずり下ろされたんです。 ――そんなこと言っちゃって、いいんですか。今ごろ、千晶さん、くしゃみしてますよ(笑)。 ――他者の存在による、自己相対化、ですね。二つ目が、経済。要するに、お金。一緒に働き始めた洋服店が、赤字続きで、おまけに子どもも生まれて。三十代後半から、十数年は―今もです―金儲けに必死でした。食えてナンボ、これが第二の自己相対化。そして三つめが、僕の心の中では、これが一番おおきかったかな、小説家になれなかった挫折です。 ――詩や小説を、本に書かれたんですよね。 ――皆、自費出版です。今はインターネットとか、多様な自己表現の場がありますが、三十年前は、本にするしかなかった、それも認められた―ある意味、特権的な立場の―人たちだけに許された。僕は、無名の人間ですから、何度も懸賞小説に応募しましたが、ダメでした。それでも諦めきれずに、自費で出した本を、出版社に、何の“つて”もなく、送りつけたりしていました。即、ゴミ箱行きでしょう。僕の書いたものはブツブツ独り言を言ってるだけで、言葉が自己絶対化にとどまっていた、だから、何の共感も呼ばなかったんです。逆にいえば、僕は、自己相対化の洗礼を受けたんです、言語によって。 ――今のお話を聞いてると、若者が夢をあきらめる、“あるあるパターン”に思えますが。 ――そうですね、そうかもしれない。ただ、もう一つ、これは心にひっかかっていて、なかなか言えなかったんですが―見田宗介が、僕のいわばイニシエーションを導いてくれた。このことが、なかなか整理できませんでした。何人もの女性に―後(のち)の妻も含まれますが、心の傷を与えて、トラウマになってしまったものも・・・。そんなハレンチ社会学者から手をあてられて、人生の決定的な体験を得た、というのが長い間、受け入れられませんでした。これが、例えば、ある時、滝行(たきぎょう)で水に打たれていたら、滝壺から瀕死の青い蝶が舞い上がるのを見て大悟(たいご)した、悟りを開いた、という物語なら、世間に吹聴(ふいちょう)できるんですけど、ね。 三十五年後、遠藤周作のさっきの言葉を読んで僕が救われた、と感じたのは、このことだったんです。そうだ、見田宗介という存在が問題なのではない。彼をとおして―彼の手がふれて、神が―「神」という言葉は僕はあまりつかいたくないので―おおいなるもの、語りえぬもの、あるいは生命力(いのちのちから)、大気といってもいいかな、何かが現れた、働いた、と捉えればいいんじゃないか、と思えました。逆にいえば、僕が為すこと、為しうることも、僕―高柳無々々をとおして、目に見えない何かが現れている、働いている。改めて、人間というのは、人間の身体は、楽器なんだな、器にすぎない、と感じました。誰もが、ボチボチの弦楽器ではないのでしょうか。人生という、かけがえのない音を、奏(かな)でている。 ――ふう。 ――ところで、Yさん、お酒は飲みますか? ――何ですか、いきなり?! 時々、飲みに行きますよ、友だちと。 ――ある漂泊の歌人が―名前は忘れました―こんな歌を詠んでいるんです。聞いてください。 「酔い覚(ざ)めに見る星空」 僕は、はじめ、二日酔いの一首かな、と思っていました。 ――違うんですか。 ――「覚醒(かくせい)」という言葉がありますよね。「覚」は、さとる・さめる、「醒」の字は、お酒に星って書くでしょ。僕らは、人生に酔っている。自己絶対化で、ふらついている。ろれつがまわらず、足元、おぼつかず――麻原彰晃の最期の姿、覚えていますか。法廷で、意味のない言葉を吐いていた、自己絶対化の成れの果てを。そうなる前に、そうならないように、はっと我に返る自己相対化が、星空ではないか、と思えてきたんです。肉体的にも、僕らの細胞は、日々、生まれ変わっている。同じではない。それを同じと思ってしまうのが、自己絶対化―武術で嫌う、「居着き」だと思うんです。 ――自己相対化って、過去の自分を捨てることなんですか。ムズカシそう。 ――いいえ、捨てることはない、捨てることなどできません。ただ、過去の自分にもたれかからない―良い意味でも、悪い意味でも、過去を絶対視しない事が、たいせつなのではないでしょうか。遠藤は「運命を生きる」と言っていますが、己(おのれ)の人生を全うするには、「一日一生」、日々、“覚醒”が、必要ではないのかな。その作業を怠ると、本人はもとより、周りの人間にも、勘違いが生じてしまうと思います。 彼、麻原彰晃は、決してあなどれない存在だった―確かに、何かの力というか技(わざ)を持っていたんだと思います。エチュード合宿で僕の身に起きたような体験を、信者の人に与えていたのでは、と思えます。具体的には知りませんよ、手を当てたか、何かの薬物を使ったか、ヘッドギアによるのか。言葉だけ、説法だけでは、あれほど多くの人が“尊師(そんし)”と奉るとは考えにくい。 でも彼の間違いは、文字どおり、間(ま)が真実の真(ま)ではなく悪魔の魔(ま)になってしまったこと。日々の更新を怠ってね。その勘違い男を、周囲の人間も持ち上げて、共犯関係ができあがってしまったのではないでしょうか。 坂本九(さかもと・きゅう 1941-1985年)のヒット曲「上を向いて、歩こう♪」じゃないけど―古いか―「星空を見て、生きよう♪」。 ――ハハハ。ということは、教祖と信者の共犯関係って、オウムだけに限らない? ――鋭い! そうだと思います。人間が集団生活を営むいじょう、どんな組織や団体にも、起こりうる問題ではないでしょうか。それこそ、小は家族から大は国家に至るまで。耳にしたことはありませんか。ナニナニ界のドンとかカリスマ、“天皇”と呼ばれる人のことを。女性週刊誌を開けば、トップ記事はいつも皇室報道でしょ。そういう権威・権力の礎(いしずえ)になっている“もたれあい”を生まないためには、よほど意識的にならないと。例えば、僕の― ――あ~、もう時間だわ。ごめんなさい。今日は、無々々さんの知られざる一面を、伺(うかが)うことができました。次回は? ――今日は、体験を経験へつなげる、僕なりのプロセスをお話しできたかなと思います。次回は、そうですね、宗教と国家の一体化とか、罪や悪も神の働きなのかとか、加害者とは何者なのか、ハンセン病の人たちの自己実現とは、などなど、考えるべきことが、宿題が、てんこ盛りだな。 ――今日は、どうもありがとうございました。次回も、楽しみにしています。 ――こちらこそ、ありがとうございました。それでは、また。 ■Can you hear me? from twitter of Middle East Monitor 2023/11/10 Doctor to @POTUS : Can you hear the screams of innocent Palestinians? Norwegian doctor Mads Gilbert, who has previously worked at Al-Shifa Hospital, says the West, including US President Biden and Antony Blinken, are all complicit in the crimes Israel is committing in Gaza.  President Biden, President Biden, President Biden, Mr. Blinken, Mr. Blinken, can you hear me? Primeministers and presidents of European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital? From Al-Awda Hospital? Can you hear the screams from innocent people? Refugees sheltering, trying to find a safe place being bombed by the Israeli attack forces this morinng inside the hospital. Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this? You're all complicit. Yes, I've heard “共犯者”. How about you? (2)2024・04・10 ■2023 年 12月30日、 twitter of س ي د عابس ح س ي ن ن ق و ی @syedabishussai3·  「You know what also DIED in GAZA? The myth of western HUMANITY & DEMOCRACY.」 こんにちは、高柳です。春分も過ぎて、この季節、花粉症に悩まされているかたも多いのではないかと思います。私は花粉症ではありませんが、アレルギー性鼻炎に子どものころから悩まされ、さらに三十歳を過ぎて成人性のアトピー性皮膚炎におそわれたことがあります。 当時、私は和歌山県の田辺市でプータローをしてたのですが、何をしてたかというと、作家になりたくて小説を書いては懸賞小説に応募していました。結果として、落ち続けたわけですが、ある一月締め切りの募集があって―「寝る間も惜しんで」という言葉がありますよね―それこそ年末年始も関係なく、書き続けて―原稿用紙500 枚ほどでしょうか。そのストレスのためか、体じゅうに、手から顔から、全身に、赤い発疹ができてしまったんです。 そのころの私は、病院忌避(きひ)者といいますか、できるだけ医者にはかかりたくなかったので、よもぎ汁をぬってみたり、枇杷茶をのんだり、ジョギングをしたりして治そうとしていました。その“治療”の一つで、温泉に―田辺には市営温泉があったんですね、今もあるのかな。夕方、閉館まぎわに、毎日、通っていました。 ところがある日、職員から呼びとめられて、「他の入浴者から移るのではないかという声があるので、医者の診断書を持ってきてほしい」と言われたんですね。私は若かったから、自分を否定されたようで「アトピーは移りません。差別だ!」と反発したんですが、一度、田辺への移住をバックアップしてくれた方に間にはいってもらって、市役所で話し合いの場をもちました。 どこまでも平行線です。さすがにその後、私も気まずくなって温泉には行けなくなりました。すると、当時、田辺にあったユースホステルの経営者―“熊野のオババ”を体現しているような、おばあさん―が私をあわれんで、毎日、私のために宿の五右衛門風呂を焚(た)いてくれました。その後、アトピーはどうなったかというと、二年後に結婚したら、すーっと消えていきました。今は昔、の話です(笑)。 その時、私が思ったのは、皮膚病というのは、一種、独特のやまいではないか、ということです。わずらっている本人にしてみれば、皮膚という自分の境界がくずれていく、自分というものが溶けてなくなっていくのではないか、という不安。あえていえば、肉体的疎外にさいなまれているわけですよね。その疎外感が、他者にも伝染する―私が逆の立場だったら、やっぱり、移るのではないか、自分の境界をおかされるのではいか、という不安やおそれをいだくと思います。その両者のあいだの溝、けっして越えられないボーダーは、あえていえば社会的疎外になるかと思います。 ここまで話してきて、ハンセン病を思いうかべた方もいるかもしれませんが―そうです、私が今日、お話ししたいのは、そのことなんです。 ※ ハンセン病は、歴史的には、癩病(らいびょう)と呼ばれ、業病(ごうびょう)とも天刑(てんけい)病とも言われてきたそうです。癩菌が原因でおこる感染症ですが、感染力はよわいものの、重症になると神経の麻痺や顔や手足の変形、失明にいたるため、また近代にいたるまで治療法がなかったため、不治の病とおそれられてきました。遺伝ではないか、とも誤解されたため、家族と離縁されることもありました。 鎌倉時代の仏教僧・一遍上人(いっぺんしょうにん)の一生を描いた『一遍聖絵(ひじりえ)』には、覆面をして一遍につきしたがった、「非人(ひにん)」と呼ばれた癩病の人たちの姿が描かれています。むしろをたてかけただけの“家”に住んで、施しを受けて生きていたんですね。私は横須賀から田辺に移るまえ、四国を歩いてお遍路したことがありますが、明治時代まで、癩の人たちが集団で遍路をして―白装束(しょうぞく)に身をつつんで、お寺の本堂の床下に寝泊まりしながら――今ではそんなことはできませんが――お接待といって食べ物やお金をめぐんでもらい、一生、歩き続けた。行き倒れた死体は、村の人が埋めたそうです。 近代にはいって明治政府は、癩病患者に対してどのような施策をとったかというと、「国家ノ体面上」、1931(昭和6)年に癩予防法を制定して、「癩の根絶」のために、国立療養所への「絶対隔離」をおしすすめていきます。それが実際にどのようなものであったか、明(めい)と暗(あん)の両面から見てゆきたいと思います。 神谷美恵子(かみや・みえこ1914-1979 年)というクリスチャンの女性がいます。いました。彼女は若いときに癩病患者に出会い、「何故私たちでなくてあなたが?」(29 歳のときの「癩者に」という詩の一節『うつわの歌』みすず書房p.8)と衝撃を受けます。その後、1957(昭和32)年から十五年間、岡山県の国立療養所・長島愛生園(あいせいえん)で精神科医として勤めました。その間のエピソードでしょうか。1970(昭和45)年に兵庫県立伊丹高校でおこなった、〈生きがいを求めて〉と題する講演で、次のように語っています。余談になりますが、ここは連れ合いの出身校です(笑)。 「有馬(ありま)温泉で、浮浪者(ふろうしゃ)として保護された少年が、聾啞(ろうあ)であり、癩病、結核という病気をもっていることが判って、愛生園に連れてこられたことがあります。何しろ精薄児(せいはくじ)である上に、ロがきけない、耳もきこえないのですから、本籍(ほんせき)も年齢(ねんれい)も判りません。仕方がないものですから、この少年を連れて来た県庁の癩担当官が、大野さんという人だったので、その名を貰って、大野 連太郎君という名をつけ、歯を調べて十二歳(さい)ということにし、本籍不明ということで愛生園に収容されました。ところが、この少年も、次第に変って行きました。もう、浮浪児の時のように、犬のようにごみためを漁(あさ)らなくてもよくなり、次第に人間らしさを加えて、生き生きした表情になって来ました。現在、この大野君の生きがいとしていることは、実に多種多様ですが、例えば、にこにこして絵を描(か)いている彼や、海岸に流れ寄るプラスチックのかけらを拾って、部屋に積み上げている時の彼は、全く生き生きとして、昔のおもかげはありません。また、重症(じゅうしょう)の癩患者で、大声をあげてどなる老人がいるのですが、この人は五分間に三回ぐらい、看護婦さんを呼んで、溲瓶(しびん)をもってこいとどなるのです。すると、大野君は、すぐに便所に走って行って、溲瓶をとって来て、老人にあてがってやるのです。邪魔(じゃま)くさがらずに、にこにこして、老人につくしてやることが、自然なかたちで、彼の生きがいにもなっているのです。その大野君が、私を見かけると、こんなにして、手を挙げて、やあと言って、にこにこあいさつをしてくれます。そのことが、ともすればくずおれようとする私の心に勇気を与え、生きがいを感じさせてくれるのです。(中略) 私たちはお互(たが)いに時処(ときところ)を同じくして生きている人間同士として、生きがいを与え合う生活でありたいものです。自己を疑い、他人を疑い、生きがいを見失なった人生はさびしいものです。毎日の生活の中で、相手をはげまそうという気持をもちあうことが根本であって、その心さえあれば、制度や事業は、自然に形をとってゆくものだと思います。われわれ人間にとって、人生のかなりの部分が、自らの心の姿勢を変えることによって、変化させ向上させることが出来るものだということは、私どもに生きてゆく勇気を与えてくれます。そして、まず、人間としてこの世に生を享(う)けたことに対する感謝の念が根本であり、これこそ生きがいの前提となるものであることを申し上げて、私の話を終りたいと思います。」(『いのちの書』筑摩書房pp.420-422) ホームレスの少年が、施設に収容されて―最低限ですが―衣食住を保証され、人間性をとりもどしたこと。その相互作用として神谷自身も生きがいを感じていたことは確かでしょう。収容者からは、慈母(じぼ)―慈しむ母ですね―のように慕われていたそうです。善意による献身ですね。この二月に出版された『内にある声と遠い声 鶴見俊輔ハンセン病論集』(青土社)には、「神谷美恵子管見」と題する短文が収められていますが、神谷美恵子との個人的な交流や回想を記した文章の第一行が、「神谷美恵子は聖者である。」で始まっています。 私はこの一文を目にしたとき、つよい違和感をおぼえました。というのも、私にとって聖人、聖者、上人(しょうにん)とは、一)性を超越している、二)同胞に尽くす、三)権力と対峙する、存在ではないか、と思うからです。一)の「性の超越」は、私が男だからそう思うのでしょうか。神谷は結婚していますが、女性のことはよく分かりません。二)の献身的な生涯は、疑う余地はないでしょう。問題は三)、権力への向き合い方です。私たちひとりひとりの心のありようが礎(いしずえ)である、というのは神谷の言うとおりだと思います。ただ、他者への思いやりによって社会や政治のシステムが自(おの)ずから調ってゆくというのは――今の世界の現状をみれば――ナイーブすぎるのではないでしょうか。別に武器を持って闘え、と言いたいわけではありません。地上の王権を否定したら、国家(権力)とのアツレキを生まざるをえないと思うのですが、皆さん、どう思います? 私には、神谷は、ハンセン病療養所の光―明るい面しか語ってないようにみえます。強制隔離とは、果たしてどのようなものであったか。何人かの収容者の自己表現―作品から、声をひろってみましょう。 まず、十三歳から七十年間、香川県の大島青松園(おおしませいしょうえん)で日々を過ごした、塔和子(とう・かずこ1929- 2013 年)の詩、「欲」から―― この味のない私の生に ただひとつ 味付けするものがある それは欲望だ 欲で体がふくらむとき 私は生き生きする 深い井戸から汲み上げる欲なら どんな欲でもいい 食欲 物欲 性欲 知識欲 創作欲 名誉欲 欲よ 私はお前をこんなに好きだ お前がないところには 実がない味がない私がいない お前でいっぱいになった脳髄で 存在の深奥から 光る言葉をかくとくしたら これほどの満足はないだろぅ 私の欲よ 私をいろどれ どんな暗いところにいても ただひとつ もえる炎はお前 欲で活気のみなぎる頭 欲で華麗な心を身の内にもって その先に コップ一杯ほどの 希望を見つめて歩いていられるなら 私は どこまで歩いて行ってもいい ――『いのちの詩(うた) 塔和子詩選集』(編集工房ノアpp.106-108) この詩集には、詩人・大岡信(おおおか・まこと1931-2017 年)の「塔和子の詩について」という文章が付されています。その中で大岡は、「この詩集は、形式の上で人をあっといわせる斬新さはないし、特異な内容の詩集でもない」が、「自分の本質から湧く言葉で」書かれていると、評しています。では、彼女の本質とは、何でしょうか。 私には、第一行の「味のない生」が、すべてを語っているように思われます。「味のない生」とは、言葉を変えていえば、「意味のない人生」ということになるでしょう。無意味な人生と分かりながら、それでも生きてゆく姿は、無意味な死と認識しつつ死んでいったカミカゼ特攻隊の兵士と重なる、ポジとネガの関係ではないか、と私は考えます。 塔和子は別の詩―これは、シンガーソングライター・沢知恵(さわ・ともえ)さんのアルバム『かかわらなければ~塔和子をうたう』(コモエスタ)に収められている、「証」という詩です一の一節で、 信頼する私の神様 どうか 生きていたのだという証明書を 一枚だけ私に下さい と、うたっています。言葉尻をとらえるわけではないですが、一般論でいえば、人間と神との間で存在証明を“発行”するのは、人間の側ではないでしょうか。仏像や聖画で、神や仏を形あるものに具象化して。その意味で言えば、彼女(たち)は、倒錯した生を生きざるをえなかった、そんな自身のありようを、普段づかいの言葉で、物静かに語ったのが、塔和子の詩ではいか、と私は思います。 「名は体(てい)を表す」といいますが、塔和子という名前が――これは、本名ではありません。施設に入所する際に、選ぶように“強いられた”名前です。私の、へたれペンネームとは違います(笑)――塔は、建ちますよね。「立つ」を個人の自立の象徴とすると、和子の和(わ)は、よい意味では人間の輪になりますが、マイナスにはたらくと、よくいう世間(せけん)の“同調圧力”です。この二つの相反する世界に引き裂かれて生きる姿を表現したのが、塔和子の本質ではないでしょうか。 ※ 続いて――私は朝日新聞を購読しているのですが、朝刊に哲学者・鷲田清一(わしだ・きよかず)さんの連載コラム『折々のことば』が掲載されています。書物などの一節を紹介して、鷲田さんが短いコメントをつけたものです。昨年、9月15日付けの紙面に、愛生園で生涯を送った近藤宏一(こんどう・こういち1938-2009 年)の著作『闇を光にハンセン病を生きて』(みすず書房)から、一文が引用されていました。 近藤は、11歳で収容され、赤痢患者を看護したさいに――園では、重症者を軽症者が看護や介護をしなければなりませんでした――手足の自由を失い、失明もしてしまいました。が、血がにじむ努力で―比喩ではありません。指がつかえないので、舌先を血でそめながら―点字の楽譜をよみとって、ハーモニカ楽団を組織した人物です。 鷲田さんが引用したのは、近藤自身の文章ではなく、近藤が感銘をうけた同病の先輩、明石海人(あかし・かいじん1901-1939 年)の言葉でした。明石は、兵庫県明石市、「かいじん」は、怪人二十面相を思いおこさせますが、海の人です。いうまでもなく、本名ではありません。 『闇を光に』におさめられた〈点訳書『人間の壁』について〉という短い文章の中で、たしかに近藤は鷲田さんが紹介した明石の言葉を引用していました(同上書p.87)。そこで、私はさらに源流をさかのぼるように、岩波文庫の『明石海人歌集』を図書館からとりよせてみました。その中におさめられた『歌集白描』の序文に、その言葉があったのです。序文全体を、読んでみます。 「癩は天刑である。 加はる笞(しもと)のーつーつに、嗚咽し慟哭しあるひは呻吟しながら、私は苦患の闇をかき捜(※1)ってー樓の光を渇き求めた。――深海に生きる魚族のやうに、自らが燃えなければ何処にも光はない――さう感じ得たのは病がすでに膏盲(ママ)(※2)に入ってからであった。齢三十を超えて、短歌を学び、あらためて己れを見、人を見、山川草木を見るに及んで、己が棲む大地の如何に美しく、また厳しいかを身をもって感じ、積年の苦渋をその一首一首に放射して時には流涕し時には抃舞(べんぷ)しながら、肉身に生きる己れを祝福した。人の世を脱れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、明を失っては内にひらく青山白雲をも見た。 癩はまた天啓でもあった。」(同上書p.10) (※1)引用者注:捜(さぐ) (※2)引用者注:膏盲(こうこう) みなさん、どの言葉だと思います?――そうです、「深海に生きる魚族のやうに、自らが燃えなければ何処にも光はない」です。 明石は、近藤と同じ愛生園に入所、歌人でもあった医師から創作指導を受け、改造社(出版社)が募集した『新万葉集』に数多くの短歌が入選して注目をあびましたが、失明し、38歳で亡くなりました。歌集『白描』は、彼の死後、ベストセラーになったそうです。 この肺腑(はいふ)をえぐるような一文は、どこから出たのでしょうか。『明石海人歌集』には、〈明石海人の“闘争”〉と題された村井紀(むらい・おさむ1945-2022 年)による長い解説がついています。では、彼の“闘争”とは何なのか? 愛生園への明石の入所と前後して、癩予防法が制定されました。私の理解では、愛生園のバックアップなしには、明石の創作活動と歌集の出版はありえなかった―明石もじゅうぶんそのことを理解していて、いわば政府の施策の正当性を体現した、“癩者の優等生”としてふるまわざるをえなかった。でもそれはあくまで建前(たてまえ)―光の世界で、本音(ほんね)としては、闇の世界に生きる自分の姿こそ、表現したかったのではないか。そのedge―刃ですね―の上を歩いてゆくような人生が、彼の闘いであったと、私は思います。 朝日新聞には、ハンセン病患者の隔離の歴史に問題意識をもつ記者がいるようで、去年から今年にかけて、何本かの記事が掲載されました。その中で、もっとも衝撃的だったのが、先ほど名前をあげた沢知恵さんの〈ハンセン病療養所の園歌〉と題されたインタビューでした。沢さんは、全国の国立療養所13箇所をたずねて楽譜を集め、「園歌を通じて隔離政策の歴史や入所者の思いを明らかに」されました。その実践記録をまとめたのが、岩波書店から出版されたブックレット『うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史』です。  沢さんがなぜそのような問題意識を持ちえたのかは、一つにはキリスト教の牧師で大島青松園で奉仕活動を行っていた父親の影響と、東京芸術大学楽理科で音楽学を学び「音楽と社会の関係に関心があった」からでしょう。ちなみに、お父さんは韓国に留学して韓国人女性と結婚し、沢さんが生まれたそうですが、母方の祖父は、詩人の金素雲(キム・ソウン1907-1981 年)です。 沢さんは、インタビューのなかで特徴的な歌詞をいくつか紹介していますが、発言の一部を抜粋すると―― 「青森市の松丘保養園の前身、北部保養院の院歌に、こんな一節がありました。『民族浄化目指しつつ進む吾等(われら)の保養院』。作詞は内務省衛生局予防課長などを務め、歌人でもあった高野六郎です。作曲は軍楽隊で有名な陸軍戸山学校でした。高野はハンセン病患者をすべて療養所に隔離する『無らい県運動』を率い、『民族浄化』はそのスローガンでした。さすがに戦後は、歌われなくなりました」 「『一大家族』という言葉が出てくる歌もあります。長島愛生園(岡山県瀬戸内市)の園歌です。『なやみよろこび共にわかちつわれらが営む一大家族』。故郷を離れ、家族からも見捨てられた人たちにとっては、園で出会った人たちが親であり、きょうだいでした。療養所で家族のように仲良く過ごしなさい。園歌を通じてそうした意識を刻み込んだわけです。ある入所者は、強いられた隔離生活を『一大家族という甘いベールで包んだもの』と語りました。大島青松園の療養所歌にも『楽しき愛の我等(われら)がすまい』という一節があります」 「他にも『明るき理想の別天地』『上と下との隔てなく理想の楽土築かなむ』と、療養所が理想郷であることを強調する園歌もある。外にいる患者に、早く楽園においで、と呼びかける意味があったのでしょう」 今、イスラエルがガザでジェノサイド―民族浄化を行っていますが、日本でも、同じ国民に対して民族浄化を行っていたこと、しかも浄化される側が浄化をたたえる歌をうたわされるとは、これを“底知れぬ闇”といわずして何と言う・・・。ナチスが強制収容所のゲートにかかげたスローガン「労働は自由への道」を思い起こさせます。 インタビューではふれられていませんが、大日本帝国から日本国に政体が変わっても、「癩予防法」は1953 年に装いもあらたに「らい予防法」として存続し、「全国の保健所が主導して第二次「無癩県運動」が展開され、断種、堕胎の手術は、一九四八年に成立した優生保護法の後押しにより続けられました。(中略)優生保護法下でのハンセン病療養所での不妊手術は、千五百件以上にのぼります」(同上書pp.14-15)。 さらに、「ほとんどの療養所に、脱走や窃盗などをした人を閉じ込める監禁室がありましたが、厳しい懲罰が必要とみなされた人は「草津送り」となったのです。「特別病室」(引用者注)は一九三八年に建てられ、戦後四七年に廃止されるまでつづきました。厳寒と飢餓の中で、九十三人のうち二十三人がいのちを落としました」(同上書p.38) (引用者注)群馬県草津町の栗生(くりう)楽泉園にあった、通称「重監房」。朝日新聞2023 年11 月25 日付けの記事によると、国立重監房資料館の学芸員たちが、「もうひとつの草津温泉」という無料ツアーを年に5回ほど行っているそうです。詳しくは、楽泉園のホームページをご覧下さい。 私がはじめに神谷美恵子をナイーブ過ぎると批判しましたが、彼女は、果たしてこのような史実を知ってたのか、知らなかったのか。知らなかったとは思えませんし、知っていたのなら、何故?という疑問がきえません。でもそれは、私自身への批判にもなります。なぜなら、私は1955 年生まれですから、1996 年にらい予防法と優生保護法が廃止されるまで、傍観しつづけた「共犯者」の一人だからです。強制隔離の歴史を知るほどに、はずかしいし、くやしい。“無知の涙”です―おまえ、何そんなに力(りき)んでんねん、って言われそうですけど(笑)。 ※ 私がハンセン病隔離の歴史を少しずつ知った時に感じた疑問が、二点あります。 (1)天皇制: 朝日新聞のインタビューで、記者から「園歌とは別に、各地の療養所には大正天皇の妻、貞明皇后の歌碑もあるそうですね。」と投げかけられた沢さんは、次のように答えています。 「『つれづれの友となりても慰めよ行くことかたきわれにかはりて』という歌です。行くことが難しい私に代わって、療養所の職員ら関係者が入所者の友になり慰めてあげなさい、と解釈できます。貞明皇后は、慈善運動に関心が高かったといい、下賜(かし)金をもとに、1931年に『癩(らい)予防協会』がつくられました」 「貞明皇后の歌に、当時一流の作曲家、山田耕筰と本居長世がそれぞれ曲をつけ、各地の療養所の式典では『君が代』に続けて歌いました。園歌はその後に歌われており、支配のピラミッド構造が見えてくる。しかも『つれづれの』は園歌より頻繁に歌われました。『園歌は歌えないが、これなら覚えている』という人がいて、うっとりとした表情で歌ってくれました」 さらに「どんな気持ちだったのでしょうか。」と記者から聞かれた答えが、以下のようなものでした。 「社会からはじき出された自分たちのことに、皇室までもが思いを寄せてくださる、ありがたい、という思いでしょう。メロディーがつくからこそ感動を呼び、人々の心に深くしみる。音楽によって一つの思想が簡単にすり込まれてしまうのです」 「確かに最初は、上から押しつけられた歌だったかもしれない。でも共に声を合わせることで、つらい隔離生活を乗り越えた。だから今でも笑顔で、時に涙を流しながら歌うのです」 大日本帝国は、現人神の天皇が絶対的な主権を有する全体主義国家でした。それは、天皇を父、皇后を母とし、国民を―正しくは臣民ですが―赤子(せきし)とする、家族を擬(ぎ)したピラミッド型の差別抑圧構造をかたちづくっていました。「天皇陛下、万歳!」といって死ぬことが、真善美だったのです。そのまぎれもなく底辺に――最底辺ではありません――位置づけられたハンセン病の人たちが、なぜ、天皇制を賛美するのか? 沢さんはそこに、彼らの―決して特殊でない―「二重意識」をみています。『ブックレット』では、次のように書かれています。 「終生隔離の療養所で生きるということは、抑圧され、排除され、名前と存在を消されながら、それでも「存在」しようとする意志によって、引き裂かれた二重の意識をもたざるをえなかったということです。「一大家族」「民族浄化」は心にもないことではなく、そう思わないでは生きのびることができなかったのです。 私が出会った全国の瘠養所のみなさんと対話する中でも、しばしばそのような「二重意識」を感じることがありました。国の強制隔離に対して憤りながら、一方で皇室を賛美し、「国のおかげで生きている」と真顔でいう人もいました。矛盾ともとれるそのような態度に戸惑いながら、いつしか私は、どの思いも真実ではないかと受け止めるようになりました。むしろ、そのような「二重意識」をもたせるにいたった権力構造と政治的文脈を思い、その責任が問われないことへのもどかしさと痛みを感じずにはいられません。これはハンセン病だけでなく、先に見た沖縄や在日コリアンなど他のマイノリティーの問題にもあてはまる歴史的現実です。」(同上書pp.71-72) 大日本帝国(全体主義)から日本国(民主主義)へと政体が変わったにもかかわらず、昭和天皇の戦争責任を私たち日本国民自身の手で裁けなかったこと、また天皇制や元号(昭和)が断絶せずに存続したこと、そのうえ、安倍晋三に代表される大日本帝国を「美しい国」と賛美する復古反動主義を許してしまっていること――これらの「歴史的現実」を解くカギの一つが、この“二重意識”ではないか、と私は思います。私自身の、探求すべき課題です。 (2)内と外: 神谷美恵子は、精神科医としてだけでなく、翻訳家やエッセイストとしても数多くの業績を残していますが――みすず書房から、『著作集』が出版されています――そのなかでも名著とされる『生きがいについて』(同社刊)には、愛生園の収容者たちの声が、多数、収録されています。神谷が行ったアンケートへの回答や、直接、話を聞いた内容など、様々です。私が『生きがいについて』を読んで、考えさせられた箇所があります。 「彼らは(引用者注 らい患者のこと)「壮健さん」、つまり、ふつうの健康人に対しては、ただ彼らが健康であるということだけで別人種のように思い、絶対に頭があがらないと思っている。あるいはまた、この劣等感がうらがえしになって、反対に威丈高になるひともでてくる」(同上書p.157) 神谷は、自分が「壮健さん」であり、また先生と呼ばれる医者でもあったために、らい患者との間に壁が存在することに対しては自覚的であったようですが、次のような記述を目にすると――あえて言えば、宗教者にありがちな――社会的存在としての人間への視野がせまかったのではないか、という感想をいだいてしまいます。 「「人類の一員」にお互いがなるとき、そのときのみ、人種間の差別、階級間の差別、患者と「壮健さん」の差別はなくなりうる。それは愛生園での経験が教えるところである」(同上書p.278) 今年の2月7日付けの朝日新聞に、〈舌読(ぜつどく)の歌人祖国で眠る〉と題された、一人の元ハンセン病患者・金夏日(キム・ハルヒ日本名:金山光男1926-2023 年)の紹介記事が載りました。一部を抜粋します。 「夏日さんは植民地下の朝鮮半島の農家に生まれ、13歳で海を渡った。当時は「らい」と呼ばれたハンセン病がわかり、人生が狂い出した。終戦したのに、平穏は取り戻せなかった。 ハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」のもと、草津町の療養所「栗生楽泉園」に入った。家族はバラバラになり、病も進行して両目を失明。唯一の生きがいが歌を詠むことだった。(中略) 夏日さんを有名にしたのが「舌読」だ。病のせいで視力を失い、指も使えない。それでも自分で本を読み、学びたいという知的欲求を満たそうと、感覚が残っていた舌の先で点字を読んだ。(中略) 植民地時代は「日本人」になることを強いられ、戦後は「在日」に。ハンセン病者への差別とともに、療養所では在日への差別があった。二重の生きづらさを味わった夏日さんは、そんな不条理や祖国への思いを歌にした。 指紋押す指の無ければ外国人登録証にわが指紋なし」 web で検索すると、彼は「本名を わがなのるまでの 苦しみを いっきに語り 涙ぐみたり」という歌も詠んでいます。1910(明治43)年に韓国を併合した大日本帝国は、皇国臣民化政策の一環として1939 年に「創氏改名」を法制化しました。朝鮮人の姓名を日本式の氏名に変えるように強いたのです。この歴史的背景が、現在も在日コリアンが本名ではなく「通名」を名のらざるをえない遠因ではないかと私は考えます。 ハンセン病療養所は、人里はなれた孤島などの場所に置かれました。日本社会からは目に見えぬ壁で隔絶された「外」です。しかし、その施設の「内」にも、数多くの壁が存在しました。上にあげた「壮健さん」だけでなく、軽症者と重症者、日本人と朝鮮人etc.―女性がハンセン病に罹患して収容されるケースは男性にくらべて少なかったため、女性への壁がどうだったかはよく分かりません。 国家として考えると、日本は「内」、国境の向こうの朝鮮は「外」になります。「朝鮮問題は―韓国・朝鮮(人)にどうかかわるか、かかわらないかは、日本人にとって、試金石になる」と語った文学者がいましたが、残念ながら『生きがいについて』には朝鮮(人)にふれた文章はありませんでした。 「内」と「外」は隔てられているようで、通底しているのではないか、と私は考えます。大日本帝国が植民地の台湾・朝鮮で行った「創氏改名」にみられるように、国家(権力)はピラミッド型のヒエラルキー(差別抑圧構造)を保持するために、「内」で行ったことを「外」でも行い、「外」での実践を「内」にも持ちこむのではないでしょうか。 ※ それでは、私たち市民、民衆が―私はこのごろ、土民(どみん)という用語にひかれるのですが―壁をのりこえる、できればベルリンの壁のように打ち壊す可能性は、どこにあるのでしょうか。  先に題名をあげた『内にある声と遠い声』には、いくつかの講演がおさめられています。その一つ、2001 年に東京・多摩全生園で鶴見俊輔が行った講演〈ハンセン病との出逢いから〉での参加者とのQ&A から、私はおおくの示唆をうけました。一部を抜粋してみます。 質問者1:一九五三年に、らい予防法を廃止しようじゃないかという動きがあったと覚えているのですけれども。ここ全生園からデモ隊が行って途中で止められちゃったということがあったと思うのですが、あの時に厚生省が、こともあろうに、なぜ廃止しないかというと、いま〔入所者が療養所の外へ〕出されたらかわいそうじゃないかと。そんなことをするくらいだったら隔離するほうがましだということを言うわけですよね。それに対して日本人というのはそんなに奇異に思わないわけです。そのへんがどうしても不可解なんです。(中略) 実際、鶴見先生も知識人として、一九五三年のらい予防法關争のことはよくご存じだったはずです。しかし、何らかの運動が起きなかったということが、もうちょっとわからないことですし、先ほどの先生の言葉を使えば、どうして日本人の国民は、闇の中に目が開かないのか。どうしてもわからない。先生が言うように、国家が悪の主体であるとはぼくにはどうしても思えないんですね。共犯関係にあるような気がしてならないんです。どうして、特殊な精神状況を持ってしまったのかということをお聞きしたいです。 鶴見:「共犯関係」っていうのに、私は同感です。「共犯関係」なんです。それがいつ始まったかっていうと、私の考えでは、一九〇五年が起点だと思います。黒船が来たのが一八五三年ですが、それから一九〇五年まで、じつによくやったと思うんですよ。政府の指導者も、一九〇五年で力尽きて倒れたんです。」(同上書pp.342-344) もともと、らい予防法〔一九〇七年「癩予防ニ関スル件」〕をつくる背景にあったのは、先進国として、先進国じゃないんだけれども、かっこうが悪いから。外国人が来た時に、熊本の神社なんかにずーっと患者がいるっていうのは体面が悪いから、ひとところに閉じ込めたい。 「先進国」という、この前提が問違っています。この前提を、外国に行ってきたような国家の高等官僚が考え、国民が支持した。ここに共犯関係があります。これが、敗戦によっても断たれなかったというのが問題なんです。 先進国っていうのは、金を持ってる持ってないじゃなくてね、まっとうなことをやってるかどうか。(同上書p.347) 質問者2に答えて―― 鶴見:どうしたら日本の国民が人間になるかっていう問題なんですよ。結局、九十年に及ぶハンセン病に対する差別もそこに根差してるんです。日本の国民が人間になる道は遠いです。(同上書p.351) 質問者3に答えて―― 鶴見:人間になるというのは、偏見のない人間になるというのは、学校制度が植え付けている誤解なんですよ。ふだんは私も自分の持っている偏見を、いくらか行き過ぎを抑えるようにして、表に出さないように抑えてるんですよ。だけど、私を生かし動かしているものは、人間への方向に行かせているものは、私の持っている偏見なんです。 日本国民はどういうふうにして人間になれるのか。じつはそれこそが最大の問題なんです。私は、ハンセン病の文学が、人間になるその道しるべをつくっていると思いますね。(同上書pp.359-360) 共犯者としての自覚、そして“偏見のない人間になるために偏見を持つ”とはどういうことなのか――私は鶴見から与えられた課題を、考え続けたいと思います。 そして、鶴見は別の講演〈内にある声と遠い声〉*で、次のような事を語っています。 「自分を大切にして、自分の内なる声が聞こえないときは、聞こえないままじっと黙って、じっと座っていればいいんです。かすかに聞こえるときもあるでしょう」(同上書p.303) *一九九六年十一月三十日に行われたらい予防法廃止記念フォーラム“排除から共生への架け橋”(大阪・御堂会館)での講演を基に『おおやまと』編集部が構成したもの 鬱病で大学を休職した経験もある鶴見らしい言葉かな、とも思いますが、「内なる声」とは何でしょう? 私が考えるに、生命(いのち)の萌(もえ)=人間の声、ではないか。その声がからだの内から現れた時、壁の向こうから、遠い声が―私と同じ「人間の声」が、聞こえるのではないでしょうか。壁を打ち壊すことはできないかもしれないけれど、壁を越えてひびきあうような・・・。 そんな“からだ”で、私はありたいと願いますが、そのことは、また別の機会にお話できれば。今日は、ありがとうございました。 PS1:朝日新聞のインタビューで、最後に「療養所の将来は?」と聞かれた沢さんは、「まずは、最後のひとりまで安心して暮らせるようにすることです。ふるさとの家族のもとに帰れなかった魂を、どうお守りしていくのか。年1回の慰霊祭にだけ人が集まるようでは、忘れられてしまう。地元自治体が知恵を絞る。例えば、人権教育の場となるような公園にするのもいいでしょう」と具体的に提案しています。 一方、ブックレットの末尾は、あの明石海人の一文でしめくくられています。 PS2:10 歳の時に入所してから86年間、愛生園で暮らす宮崎かづゑさんの日常を描いたドキュメンタリー映画『かづゑ的』(熊谷博子監督)が、各地で上映されています。宮崎さんは78 歳でパソコンを覚え、80代で『長い道』・『私は一本の木』(みすず書房)を出版されました。詳しくは、web サイトをご覧下さい。 PS3:3月25日付けの朝日新聞では、沢さんが、植民地下の朝鮮につくられた療養所を韓国の小鹿島(ソロクト)に訪ねた記事がのっています。そこには、貞明皇后の歌碑が巨大な石垣の上に据えられていました。歌は、削られていたそうです。「日本の療養所では見たことのないような頑丈なスタイルです。患者は歌碑をはるかに仰ぎ見る形になります。植民地を支配する権力の威圧を感じます」と沢さんは語っています。 ■2024 年2月15 日、NHK 広島NEWS WEB〈ガザ地区の戦闘中止を生徒がキャンドルで訴え 福山市〉  ガザ地区でイスラエルの軍事作戦が続く中、福山市の学校で生徒たちがキャンドルに火をともして戦闘の即時中止を訴えました。 福山市の盈進中学高等学校では生徒会の呼びかけで14日夕方、学校の中庭に約500人の生徒が集まりました。 参加者が約500本のキャンドルに火をともすと「ガザ地区での大量虐殺をやめろ」という意味の「STOP GENOCIDE IN GAZA」の文字が浮かび上がりました。 そして、生徒会長で高校2年の梶山一歩さんが「罪のない多くの市民の命が危険にさらされ、奪われている。平和を1人でも多くの人に広げていくことが私たちの使命だ」などと訴え、戦闘の即時中止を求めました。 その後、参加者全員で黙とうして戦闘の犠牲者に祈りをささげました。(後略) ■2024 年2月24 日、アメリカ・ワシントンのイスラエル大使館前で、一人のアメリカ人青年が、「I will no longer be complicit in genocide.」と語ったあとに、焼身自殺をとげた。最期に「Free Palestine. Free Palestine. 」と叫びながら―――“Last Words”  (3)2024・07・10 無々々:では、始めましょうか。今日もよろしくお願いします。 Aさん・Bさん:よろしくお願いします。 無々々:楽天堂は自然食品店なので、健康やからだに気をつけている人が多いように思います。そんなお客さんとの会話の中で、「体の声を聞く」という言葉を耳にすることがあります。「体の声を聞く」って、どういう― ――その時、外でカラスが「かー、かー、かー」と鳴く。 無々々:今カラスが鳴きましたが、あの声のように聞こえるわけではないでしょう。みなさん、どう思われますか? Bさん:よく分かりませんが、体が求めているものが分かる、っていうか。食べたいものが、食べたいなって、感じることですか? でも、それって特別なことじゃないような・・・ 無々々:そうですね。Aさんはどう思いますか? Aさん:私もいろいろな場で聞きますが、自分でも使っているし。あらためて聞かれると、どうなんだろうと。普段は何も意識しないです。 無々々:日常生活では、そうでしょうね。何か特別な―例えば、病に倒れるとか、事故にあうとか、何かなければ。ここで、考えるヒントに、前にも一度紹介した心理学者の河合隼雄が、面白いことを言っています。『物語とたましい』という本から、読んでみます。 ――無々々、用意してきた本をひろげて読む。Aさん、一緒に連れてきたCちゃん(生後十ヶ月)がグズリはじめたので、立ってあやしながら、聞いている。  「いつだったか、ロシアの宇宙飛行士のレべデフさんと話し合いをしたことがある。宇宙飛行を二百日以上も続けた人だ。実はこれは大変なことで、自分の健康管理によほど気をつけていないと地球に帰れなくなってしまう。一例をあげると、無重カ状態で生活しているので、相当な身体のエクササイズをしないと筋肉が弱くなってしまって、地球に帰ってきても歩くこともできないような体になってしまう。それに夜も昼もないような生活だから、睡眠時間の確保も難しい。そんななかで、ニ百日以上いたのだから、どれほど規則正しい生活をしなくてはならないか。それこそ鉄の意志をもって生活を律してきたのであろうと思った。そこでその点について訊(き)いてみると、案に相違して次のような答えが返ってきた。 レベデフさんは、言うならば「体の声」に従って生きていたのだ、と答えた。仕事をしていると、何だか体のほうが「エクササイズがしたいな」と言ってるような気がする。そうするとそれをする。しばらくすると体が「もう止(や)めたいな」と言う。それに従ってやめる。こんな調子なので、エクササイズがニ時間のときもあれば、三十分のときもある。睡眠時問なども、まったく不規則である。しかし、それらは、レベデフさん流に言うと、「自分の意志ではなく、体の声に従ってやった」ことになる。そうすると苦痛は少ないし、長い問、宇宙空間にいても、心身の健康を保っておられるのである。 これには感心してしまった。「体の声」に従うとは凄(すご)いことだ。そこで私はつっこんだ質問をした。「地上に降りて生活していても、体の声は聞こえてきましたか」と。レベデフさんの答えは「ノー」であった。そこで、私は「地上に帰ると奥さんの声がよく間こえてきたでしょう」と冗談を言ったので、レベデフさんは愉快そうに笑った。 養生術の最高は、おそらく「体の声」に従うことではないか、と思う。しかし、おそらくそれは日常生活のなかでは不可能であろう。日常生活のなかの物音や声が聞こえすぎるし、それに注意を払わなかったら、この世に生活していくことはできないであろう。しかし、「なるベくなら、体の声に従おう」と思うことぐらいはできるだろう。そして、レべデフさんの列が示すように、極限状態のほうが、それが聞こえる可能性は高いはずである。つまり、ほんとうに危険なときは、体からの信号があるはずだ。」(『河合隼雄 物語とたましい』平凡社 pp.207-209) Bさん:地球にもどればタダの人っていう(笑)。 無々々:宇宙飛行士という特別な訓練を受けた人でも、ね。僕が面白いと感じるのは、日常生活では「体の声」を聞くのは不可能だと河合は言ってるんだけれども、「日常生活」を「日常的身体」と置きかえたら、そうだろうと思うし、最後に「体からの信号」って言ってるでしょ。それを、「からだの勘覚」=気と置きかえたら、可能性なきにしもあらず、ではないでしょうか。ここで行っている、稽古の眼目そのものですが。 ――Aさん、うなずく。 無々々:では、実際に稽古に入りましょうか、からだの声を聞く。 ――と言いながら、無々々は立って隣室から、用意してきた食材を各自の前にならべる。パックご飯・あおさ・練り梅・さきいか・チョコレート・人参・バナナ・レモン・くるみ・ノンアルコールビール・トマトジュースの11種類。AさんもCちゃんを抱えてすわる。 無々々:山海の珍味です(笑) Bさん:(チョコレートとノンアルコールビールを指さして)これ、楽天堂の商品ですよね。 無々々:はい。後は生協で購入したものばかりです。本当はここに、作った料理とか、市販の、農薬や添加物がテンコモリの加工品も並べたらいいんですけど。そうもいかないので。 ――無々々はまた立つと、黒板とチョークを持ってくる。 無々々:まず、第一印象で「食べたいな」「飲みたいな」と思ったのは、どれでしょう。Aさん? Aさん:トマトジュース、少し喉がかわいていて。 無々々:Bさんは? Bさん:私は、何となく、チョコレートです。 無々々:僕は、朝ご飯まだ食べてないので、パックご飯ですね。あれ、Cちゃん、もう手をのばしてる。 Bさん:人参にバナナにレモン、はっきりしてますね(笑) 無々々:加工品じゃないんだ、う~ん。それでは、と― ――無々々、黒板に図を描く。  無々々:内観技法では、三つの心を措定(そてい)しています。皆さんがいまあげてたものが、どの心が求めていたのか、以前おこなった“一人オーリング”で確かめてみましょう。一人オーリング、覚えてますか? 左手に食材を持ち、右手の親指と小指の指先で輪をつくります。(二人を見ながら)そうです。それから、左手の食材を順に、頭は後頭部の中央、胸と腹はそれぞれの中央にあてて、〈裏〉の吸い切る呼吸で息を吐きながら「あ・い・う・え・お」と発音し、はらの玉も内間和(うちまわ)りに回転させます。そうすると、からだが欲している時は、ぐうっとですね、握り拳になってくる。〈裏〉の勘覚は、外から内へ、つながる勘覚“わ”(輪・和・環)ですから。逆に求めてない時は、こうやって開いてくる。強いときは、何か放り投げるような動きも生まれてくるかもしれません。〈表〉の勘覚、内から外へ、わかれる勘覚“こ”(個・己・孤)です。 では、始めましょう。目を閉じて、どうぞ。 ――三人、それぞれ内観をする。ややあって― 無々々:それでは、息を吐きながら、片目ずつ目を開けて下さい。あ、Cちゃんがバナナを食べてる、皮ごと! Aさん:すみません、畳をよごしちゃって。 無々々:古新聞があったから、それを下に― Aさん:紙もなめるんです、このごろ。 無々々:じゃあ、布巾を。 ――無々々は立って、台所から布巾をとってくる。 Bさん:(笑顔で)おいしそうに、食べてる。 無々々:バナナは、食べさせてるんですか。 Aさん:いえ。 無々々:離乳食は、何を? Aさん:特別なものは、作ってなくて。同じものを、やわらかくして。 無々々:う~ん、からこと会っ子、って言うんだろうか。お腹の中にいる時から稽古に参加してて、初めてでも分かるんですね。おいしいかどうか。他のものには手を出さず、人参とレモンも舐めてる。はあ。 で、どうでしたか。 Bさん:私は、頭はちょっと離れて、胸はついたままで、お腹は少し開きました。 無々々:そうですか、甘いものは好きだけど、今は、っていう感じなのかな。Aさんは? Aさん:頭と胸は、それほど動かなくて、下で―お腹で、ぐうっと閉じて。 無々々:そうですか、じゃあジュース差し上げますから、稽古の後で、飲んで下さい(笑)。僕は、何故か頭の憶(こころ)で開いてですね、胸の情(こころ)と腹の性(こころ)では、ぼちぼち、でしたね。あれ、炭水化物を急にとると、血糖値の急上昇って、言われてるでしょ。その先入観からかなあ(笑)。 ――二人、笑う。この後、(1)初見で「No thnak you」と思った食材を同じように内観、(2)本来のオーリングテストのように、二人で手をつないで内観の稽古を行ったが、紙面の都合で割愛。 Aさん:(あいかわらずバナナを口に入れているCちゃんをあやしながら)あの、質問があるんですが。 無々々:どうぞ。 Aさん:だいぶ前に一度、オーリングテストを体験したことがあるんです。その時は、確か、親指と人差し指で輪にしたような記憶が・・・。 無々々:ええ、一般的には、そうですよね。でも僕は、親指が〈表〉の勘覚の代表、小指が〈裏〉の勘覚の代表で、二つを合わせた方がいいように思うんです。人差し指は、〈表〉と同じ一族。何しろ、人を刺す、ですからね(笑)。 僕が少しかじった新陰流では、木刀を、親指と人差し指は使わずに、残りの三本指で握るんですよ(と、手の型をつくってみせる)。つまり、気力で振るうんです。親指と人差し指は、肉体の腕力です。 日本人はあまりこういうポーズはとらないけど、アメリカ人は「good!」って、親指を立てるでしょ。逆に子どものころ、よくしませんでした? 小指と小指で「ウソついたら、針千本、の~ます。指切った」って。 ――二人、うなずく。 無々々:やくざも小指を落とすし、恋人同士は、小指と小指をからませて― Bさん:無々々さん、今時そんなことしませんよ。それ、昭和、です。 無々々:(あわてた様子で)そうかなあ。まあいいでしょ。何を言おうとしてたんだっけ―そうそう、Cちゃんを見てて(Cちゃん、あいかわらず、バナナをしゃぶっている)思い出したことがあるんです。ちょっと待ってて下さい。 ――無々々、隣家の楽天堂に向かい、本を一冊手に、もどってくる。 無々々:皆さんは女性だから、麻雀(まーじゃん)はしないでしょうね。 ――二人、首を横にふる。 無々々:僕も麻雀は知らないんですが、その界隈では「雀鬼(じゃんき)」とおそれられた桜井章一(さくらい・しょういち)さんという人が、本で、こんなことを書いてるんです。読んでみますね。  「みな相手を倒そうとする時、まずは頭で考えて、理論的にここを押せば相手は倒れると考えて挑む。物を動かすには力が必要だと勉強で教わったことが正しいと思い込んでいる。しかし実際は、物を動かすのに力はいらない。 まったく力を入れないで相手を倒せるというのは、いわば感覚のようなものだ。この感覚を得るためには、自分を過去へと戻さないとならない。先端の便利なほうへ行こうとしたり、知識に行こうとすれば感覚は取り戻せない。 一流の大工はけっして先端に行こうとしない。原点へ原点へ戻ろうとする。先端の技術のほうへ取り込まれないで、過去へ過去へと戻っていく。 人間というのは、物事の原点、いいかえれば自然から学んでいた。たとえば、魚の動きを見たり、鳥の動きを見たりしながら、自然とともに生きていた。つまり、体の感覚は動物の動きを学びながら、取り戻すことができる。(中略) 小さい子どもはみんなやわらかく動く。そうした過去の感覚を取り戻すことだ。子どももいつしかそれを忘れ、何かやるにもだんだん力が出てきてしまう。しかし、力を入れるということは、むしろ自分が不自由なほうへ不自由なほうへと向かわせているだけなのだ。 力は捨ててしまったほうがいい。力などなくても若い人に負けることなどない。それには、テクニックを覚えるのではなく、過去に戻るという感覚を取り戻すことだ。それは赤ん坊の頃ではない。赤ん坊ですら、すでに両親の動きが入っている。生まれるもっともっと前、それこそ人間が発生する前くらいの根源の感覚にまで戻ろうとする意識だ」(桜井章一『みっともない男にならない生き方』フォレスト出版 pp.139-141) 無々々:桜井さんの言う「過去の感覚」というのが、僕は内観技法の〈裏〉の勘覚だと思うんです。Cちゃんを見てると、誰しもそういう原初の勘覚っていうのかな、持ってきて生まれてきたはずなんだけど、いつしか錆(さ)びついてしまった。だから稽古っていうのは、つくづく、何か知識やハウツーを身につけて自分に箔を着せるんじゃなくて、逆に、錆びついたものを、削(そ)いで削いで削ぎ落としていく営みではないか、と思います。 子育てって、まさに親育て、ですよね。 Aさん:この子は、上の子にくらべて、欲求がはっきりしてるような。 無々々:末、たのもしいな。食べることに関して言えば、整体協会の野口晴哉は、「頭であれこれ考えずに、食べたいものを食べろ」と、バカの一つ覚えのように言っているんです。僕はそれを真に受けて、「食べたいものを食べりゃあいいんだ」と、バカに輪をかけてジャンクフードやカップラーメンをぱくぱく食べていたら、大腸ガンになってしまいました。痛い目にあった。 Bさん:時代が、違うんじゃないですか。 無々々:ええ、野口は明治生まれで、農薬や食品添加物の問題はなかっただろうし、こう言っては何なんですが、生き残った人間は、強い人たちだったと思うんです。乳幼児の死亡率も高かったし、戦争も、くぐってますからね。 僕は“一人オーリング”、食べものだけでなく、スーパーで買い物をする時にも、ひそかに行っています。皆さんも、日々の生活で、役立ててみて下さい。 そろそろ時間ですから、最後に一言ずつ、感想を。Bさん。 Bさん:以前の稽古で、雑貨とかをただお腹にあてた時より、楽しかったです。ただ、胸の情(こころ)が、いまいち、よく分からなかったです。 無々々:そうですね。胸は、頭と腹の間で、バランスをとろうとしているんじゃないでしょうか。(と言いながら、黒板に白いチョークで、○-△-□の絵を描く)ちょうど、このシーソーの支柱のように。僕たちの苦しみも、そこにある・・・。Aさんは、どうでしたか? Aさん:バナナ、ありがとうございます。私も頭であれこれ考えてしまうタイプなので、子どもたちに選ばせた方が良いのかな、と思いました。 無々々:バランスですよね、あくまでも。今日はCちゃんも稽古に参加してくれてたのしかったですね。では、終わっていきましょうか。ありがとうございました。 Aさん・Bさん:ありがとうございました。 ――以上、稽古会@からこと舎での、ある日の稽古風景でした。 ※ 宝満寺*にて、由良の法燈国師*に参禅し給ひけるに、国師、念起即覚の話*を拳せられければ、上人かく読て呈したまひける となふれば 仏もわれも なかりけり 南無阿弥陀仏の 声ばかりして 国師、此歌を聞て「未徹在*」とのたまひければ、上人またかくよみて呈し給ひけるに、国師、手巾・薬籠*を附属して、印可の信*を表したまふとなん となふれば 仏もわれも なかりけり 南無阿弥陀仏 なむあみだ仏 *宝満寺 神戸市長田区東尻池町に現存。 *由良の法燈国師 由良は和歌山県日高郡由良町。法燈国師、諱(いみな)は覚心。信濃国神林の人。建長元(一二四九)年春入宋、居ること五年、同六年帰朝し、正嘉二(一二五八)年由良に西方寺を建立、永仁六(一二九八)年九月、九十二歳をもって示寂(じじゃく)した。 *念起即覚の話 参考『無門関』(西村恵信訳注 岩波文庫)187-189p *未徹在 未だ徹底した悟りに入ってはいない。 *手巾・薬籠 手巾は手や顔を拭う布、薬籠は薬のはいっている籠。 *印可の信 印信認可のしるし。禅宗では、師家(しけ)が学人の心地を洞観して、機法の円熟したものに証明認可するを例としている。(大橋俊雄校注『一遍上人語録』岩波文庫 pp.65-66)  (4)2024・10・10 崩れ落ちぬ 瓦礫(ガレキ)を手に 言葉は何処(どこ)へ 九十六歳の義母は、今、サービス付き高齢者住宅(サ高住)で暮らしている。昨年までは家で独り暮らしをしてきたのだが、二度の大腿骨(だいたいこつ)骨折を手術・リハビリで克服し、子どもたちのアドバイスも受けてサ高住に移り住んだ。この施設は家に近く、環境も良く、何より三度の食事を厨房で手作りしているのが特徴である(高額な費用のかかる施設でも、冷凍食品をチンするだけの食事を出すところが多いそうだ)。 義母は何より食事がおいしいとよろこんでいて、千晶が毎朝電話するたびに、「ありがとう、ありがとう」という返答が聞こえてくる。定員四十名の静かな建物の個室で、義母は、テレビを観たり、日に何度もお経(般若心経)を唱えて過ごしている。「さびしくないのかな?」と思うが、「お父さん(夫のこと)に護られているのよ。今がいちばんしあわせなの」。 中小企業の経営者の妻として、何十年も“身を粉にして”働き、人生を夫のため、会社のために尽くしてきた義母には、そうなのかもしれない、と納得する。乳幼児のように世話される受け身の存在となって終焉(しゅうえん)を迎えようとしている義母にとって、この場が自己救済・自己解放の場なのだろう。般若心経を読む―声に出すことが、こころのささえになっているのだ。 ※ 日本人にとって、歴史的文化的宗教的に、もっとも称(とな)えられ唱和されてきた言葉は、「南無阿弥陀仏」ではないだろうか。 日本における民芸運動の提唱者・柳宗悦(やなぎ・むねよし 1889- 1961年)は、晩年、民芸品(日常的に使われる工芸品)の作り手である民衆の宗教的なバックボーンとして、浄土宗―浄土真宗―時宗と続く念仏宗の意義をあきらかにした。彼の著作『南無阿弥陀仏』(岩波文庫 1955年刊)のカバーには、次のような簡潔な紹介文が付されている。 「南無阿弥陀仏という六字の名号が意味するものを説き明かしつつ、浄土思想=他力道を民芸美学の基盤として把え直した書。なかでも、日本における浄土思想の系譜を法然―親鸞―一遍とたどり、一遍上人をその到達点として歴史的に位置づけた点は注目される。柳宗悦晩年の最高傑作であり、格好の仏教入門書である。」  この本を読みはじめて「八 凡夫」まできたとき、私は七十年前の著作とはおもえない“親近感”をかんじてしまった。 「実はいつの時代だとて、末世でない時代はない。どの時代にいようが、まさにその時代が末法の世であり、極悪の世である。如何(いか)なる時世に住むとしても、これ以上の劣悪な時世があろうはずはない。この意識なくして宗教は成り立たぬ。『往生要集』の著者は、その「濁世末代」云々と述べた。今の吾々(われわれ)にとっては今ほど醜悪でみじめな時代がかってあったとは思えぬ。私は何も目前に迫る貧苦や戦争の恐怖だけを見ているのではない。心の貧困、文化の俗臭は、今に至って最もひどい。道徳的にもこんな廃頽(はいたい)した時代が他にあろうとは考えられぬ。昔の人は「厭離穢土(おんりえど)」といったが、誠にこの地上のこの現下の生活が何より穢土なのである。だから「欣求浄土(ごんぐじょうど)」たらざるを得ぬ。この穢(きたな)い国土を何とか厭(いと)い離れて、浄(きよ)い王土を欣(ねが)い求めるのである。穢土にいたままではどうにもならぬ。安心して活(い)きていられる浄上が欲しい。仏教における浄土門はこの切な求めに答えようとするのである。穢土とは何なのか。二相に堕(お)ちて相争う世界である。浄土とは何なのか。不二に座して相和する世界である。末法の今日、何としても浄土を示す宗教がなければならぬ。」(同上書 p.80) 民主党の代表選や自民党の総裁選も終わり、総選挙がちかづいている。街を歩くと、政党や立候補予定者のポスターが目にはいってくる。その中に一枚― 〈伝えよう 美しい精神(こころ)と豊かな自然(こくど)〉 「Who are you?」「I am 西田昌司(にしだ・しょうじ)、京都府選出の自民党参議院議員です。税理士から京都府議を経て、父の後を継ぎました。信条としているのは、故・安倍総理が唱えていた〈とりもどそう 美しい国日本を〉です。そのために、日本会議・神道政治連盟に所属し、憲法を改正して「教育勅語」に示された建国の精神を実現すべく、日夜奮闘しています。今私が最も力を入れているのは、北陸新幹線の京都延伸です。共産党などの抵抗勢力は「大深度の工事による自然破壊」などとうそぶいていますが、日本の技術力をもってすればそんなことは杞憂に過ぎません。与党プロジェクトチームの座長として、私が断言いたします。インバウンドともあいまって、京都の彌榮(いやさか)、疑問の余地がありません。え?!、安倍派のパーティー券、411万円の還流問題? 私は知らない間に巻き込まれ、「裏金議員」などとレッテルを貼られて憤りを感じています。派閥の幹部は、説明責任を果たすべきだ。秘書による判断とはいえ、私も道義的責任は痛感してます。で、何か問題でも?」 ロシアが行えば「侵攻侵略」ウクライナは「越境攻撃」、ハマスが行えば「無差別テロ」イスラエルは「爆撃爆破」―このダブルスタンダード(二重基準)!! 国会ではウソ八百の言い逃れに無責任答弁、街頭ではヘイトスピーチが横行し、SNSでは誹謗中傷&フェイクニュースがあふれかえる。本来の「売上税」が「消費税」とカモフラージュされて庶民と零細自営業者を苦しめ、なおざりにされた社会的弱者は立ち上がることもできず、権勢をほこる者たちはますます富み、栄え・・・日本文化共和体は、凋落の一途・・・。 柳が存命だったら、日本社会の現状に対して、何と言うだろうか――上に引用した文章に続けて、柳は次のように書いている。 「だが末世とは私の周囲を見ての嫌悪なのであろうか。それもしかりである。随処に醜悪な場面を見るからである。これを憤(いきどお)る者は何とか世相を改めようと心を燃やすであろう。こういう人々があることはどんなに有難いか分らぬ。公憤には道義が光る。しかし社会への憤りでは、まだ切実な宗教心とはいえぬ。自身へ向けられた嫌悪でない限りは、まだ穢土への見方はなまぬるいといえよう。私を囲(めぐ)る社会は、直ちに私自身の事ではない。厭離の想いが、何よりもまず我が心内の穢土に注がれる時にこそ、浄土への切なる欣求が湧(わ)き上る。このことなくば、まだ菩提心(ぼだいしん)が起ったとはいえぬ。考えると我が悪、我が愚はいうもおろか、我が善、我が賢そのものが、既に穢土なのではないか。どれとてニ見の妄想にさまよっていないものはない。ただ穢土の住民だというに止まらぬ。実にその主人たるに外ならぬではないか。何より現に今、自他の二を分けて、憎愛のさ中に沈んでいるではないか。日夜生死の巷(ちまた)に彷徨(さまよ)って、苦楽のただ中に迷い続けているではないか。この心内の二相をどうしたらよいのか。ニ相こそ穢相ではないか。実に求道の想いはここに根ざさねばならぬ。道心とは浄土への欣求を意味する。 それ故一切の宗教は、それが自力門であれ他力門であれ、自己心内の穢土、即(すなわ)ち妄執の穢土に嫌悪の念を起すことから発足せねばならぬ。それは何よりも自己の脚下の出来事である。他人の出来事どころではない。自己に巣喰う穢濁についてである。この末法の底下(ていげ)にある己れの妄執についてである。何よりもこの自己が急ぐべき問題である。」(同上書 p.121) 若き日の私は、こんな物言いには――柳の著作など読んだことはなかったが――反発しか感じなかっただろう。実際、20代から30代にかけて、私は生まれ育った横須賀で“正義の士”としてふるまっていた。正義の旗をふりつづければ、人々は後からついてきて、社会は変革される。それが自己解放を通じた自己救済だ、と信じて、市民運動・社会運動に挺身(ていしん)していた。だが、そうはならなかった。 「高柳さんの言ってることは、理屈では分かるんだけど、なんか腑(フ)におちないんだよなあ」―勤めていた高校の同僚から言われた言葉が忘れられない。グサッときた。そう、自分でもうすうす感じていたのだ。観念的で頭でっかち、あたまとからだが分離していたことを。最終的にはからだが悲鳴をあげて自己崩壊し、人生の転回点となった。正しいことが必ずしも人を動かすものでもない―社会的存在としての自己解放と生命的存在としての自己救済は(無条件で)イコールにはならない、という苦い教訓を得た。 それから十数年後、四十代なかばになっていた私は、整体と出会った。これではないか――宗教の信仰ではないが、からだの中の生命力を信じること。そこに自己救済を通した自己解放の可能性を感じたのだ。私は整体協会の稽古にうちこんだ。当時住んでいた山口から京都まで月一で通い、京都に移住してからも熱心につづけた。私のからだの勘覚は、すこしずつサビがとれてきたと感じていたが、同時に疑念も生まれてきた。 というのも、非日常の場で稽古すること自体には意味があるが、日々の暮らしと断絶してしまっては、社会性を失った単なる“趣味、道楽の世界”に堕してしまうのではないか、と危惧を覚えるようになったのだ。実際、平日の昼間に、遠くは北海道や九州から二泊三日の講習会に参加できるのは、お金と時間に恵まれた階層だろう。自分が受けたものを、社会(文化共和体)にどう還元するか?という視点を、欠いている(ように見えた)稽古仲間も、少なくなかった。十年で、私は整体協会から離れた。 私が求めていた(今も追求している)のは、車の両輪である。生命的存在(=死すべき人間)としての自己救済(往生)と、社会的存在(=共和体の細胞)としての自己解放(共生)を、どちらも欠くことなく感じ・考え・動くこと。六十九歳になった私は、生業(なりわい)として豆屋を営みながら、ライフワークとしてからだの勘覚を探求している。小さなコミュニティでの活動である。 そんな私にとって、『南無阿弥陀仏』の中に共感する文章を見い出した。柳は書いている。 「彼(引用者注 親鸞のこと)はために、同じ罪に泣くもろもろの人々の友となろうとしたのである。彼は在家の信徒の一人として立つことに新しい意義を感じた。それ故後代真宗に寺僧が現れたのはおかしい。寺を持つ僧として妻をめとるのは、親鸞の道ではあるまい。非僧非俗と僧而俗(そうじぞく)とは異るのである 。だから宗祖の道を踏む限りは、真宗が寺院をもつことはもともと矛盾があろう。ただ道場でよく、その場主は在家の者でよい。ここにこそ真宗の面目があるはずである。今の法主の如く、真宗僧の如く、寺を持ち僧を名のって、妻帯するのは、親鸞の意志にそむくであろう。誠に非僧非俗ということが、新しい一宗の骨髄なのである。だがこれは罪への真実な反省を伴わねばならぬ。かくてこそ在家の友としての宗派であろう。凡ての在家は因縁によって僧たることが出来ないのである、しかも法を求める身である。これに応ずるものこそ、非憎非俗の教えではないか。親鸞において浄土宗は一段と在家の中に入ったのである。在家の一人として立ったことに、真宗の発足があり、その意義があったといえよう。それ故真宗は寺院や僧侶による宗派であってはなるまい。もしこのニつを執持するなら僧は須(すべか)らく戒を守ってよい。寺は須らく世襲を破ってよい。さもなくば仏法の権威は保持出来ぬ。真宗の今の衰微は非僧非俗の切実な体験に根ざさぬことにあろう。今の如く僧にして俗なのは、かかる体験を欠くためではないか。」(同上書 pp.226-227) 法然上人のように僧としての志を抱いたわけではなく、一遍上人のように徹した生き方もできなかった凡夫(の一人)の自分には、親鸞上人が示した道しか残されていない。三十過ぎに四国遍路を歩いた際、私は般若心経ではなく「南無阿弥陀仏」の六字名号を称えていたが、三上人が躍動した時代から時をへた現代の日本社会で、「ナムアミダブツ」が人口に膾炙(かいしゃ)するとは思えない――正直、手垢(てあか)がついてしまったのだ。私自身、どこかの浄土系教団に属しようとも思わない。 では、何を柳の言う道場――楽天堂の場合は、〈からだとことばを育む会〉の基軸にすえるのか? 飛躍するようだが、私は「母音」発声だと考えるようになった。言葉-音声は、生命的存在と社会的存在という二つの車輪をつなぐ車軸ではないか、と私はみなしている。言語には、はら(の勘覚)に相当する身体性(音声・勘覚)と、あたま(の勘覚)に相当する記号性(文字・意味)の複雑な重層性がある。が、現代の電脳社会では、いちじるしく記号-形式1・2・1・2にかたより、「言葉はからだから生まれた(生まれる)」という基(もとい)がなおざりにされているのではないか。 歌手の三波春夫(みなみ・はるお、1923- 2001年)は、「声はその人の魂の音色」という色紙を遺した。からだの内から現れる“いのちの萌(もえ)”が、声―言葉になって他者(の魂)と共鳴し、社会がふるえる・・・。十代で失語症になっていらい「まことの言葉」をさがしつづけて半世紀。言葉の崩壊する時代をまのあたりにして、私は、「あ・い・う・え・お」までもどる、降りてゆく稽古に、賭けている。 「唱えれば 我も汝(なんじ)も無かりけり あいうえお あいうえお」(無々々)  P.S.内観技法では、はらに5つの玉(調律点)を措定し、玉が間和(まわ)ることによって母音が発生するととらえている。 (5)2025・02・10 斎藤環様 はじめまして。京都在住の高柳と申します。先日の猫町倶楽部でのweb読書会、先生が著者出席されると知って楽しみにしていたのですが、アクシデントで参加できませんでした。そのため失礼を顧みず、このようなダイレクトメッセージで当日私がお尋ねしたかったことを書かせていただきます。もしお時間がありましたら、お目を通していただければ幸いです。 (一)御書の212ページには、「脳を含む身体には、「心」にはない自然治癒力が備わっていると私は考えています。しかし心が病むとき、その「発病のコンテクスト」を転換する力は、おそらく脳や身体そのものには十分に備わっていません。コンテクストにはそれ自体を強化する作用しかないためです。」という記述がみられます。 管見では、個体(一人の人間の肉体)に関してはそうだろうと思うのですが、他者との(文字通りの)ふれあいを通して生命力が活性化された場合、「固まったコンテクストをときほぐす」可能性もあるのではないでしょうか。からだの勘覚(気)の稽古の経験から、私はそのように感じています。 (二)これはまったく場違いな質問かもしれませんが、先生が唱道されているオープンダイアローグでは、クライアントや家族・医療関係者が一堂に集まって食事をする、という事例・試みはないのでしょうか。 私は豆屋を生業にしてますが、対話の場として豆ランチパーティーを催してきました。私の妻がメインの豆料理を作り、参加者が持ち寄った一品を分かち合って食べるというスタイルです。“食事を共にする”(できれば、一緒に調理する、または一品を持ち寄る)というのは、対話の下地づくりに有効ではないかと感じているのですが、いかがでしょうか。 以上二点、私の個人的な関心事から感想めいたことを書かせていただきました。返信不要ですが、万々が一にも先生のお考えを聞かせていただければ大変光栄に存じます。よろしくお願いいたします。 フィンランドで考案されたオープンダイアローグは、医者が一対一で対面治療にあたるのではなく、本人や家族、医師や看護師などの医療関係者がチームをつくって、対等な立場で対話を重ねることによって治癒をはかる(特に統合失調症の初期症状に効果があるとされている)精神療法である。 日本では、精神科医の斎藤環(さいとう・たまき)氏が先駆的にこの療法にとりくみ、八年間の実践を踏まえて昨年十月に『イルカと否定神学』(医学書院)を出版された。上述の読書会とは、この本をテーマにした会だったのだ。  “偏屈オヤジ”を自認してはいても、切実な心の悩みをかかえているのでもない私が――オープンダイアローグに関する初歩的な知識は持っていたとはいえ――この本を手にとったのは、副題の「対話ごときでなぜ回復が起こるのか」に惹かれたからであり、さらにいえば斎藤氏への(送られなかった)ツイッターのダイレクトメッセージに書いたように、〈からだとことばを育む会〉の稽古会や楽天堂主催の豆ランチパーティーでも応用可能なヒントを得たかったからである。 氏は執筆の動機を次のように記している。 「なぜ対話するだけで、これほどの変化が生ずるのだろう。なぜこんな「ふつうのこと」で、回復が起きてしまうのだろう。 これはあえていえば、哲学的な疑問です。対話とは何か、人が変わるとはどういうことか、そして「回復」にはいったい、とんな意味があるのか。(中略) ここから先は、どうやら自分で考えていくしかなさそうです。 そういうわけで私は、本書でオープンダイアローグの「思想」を、可能な限り掘り下げてみようと思い至ったのです。」(同上書 pp.7-8) 読後感は―一言でいって、難しかった。本の帯には構成(論理展開)が編集者によってコンパクトにまとめられているが、私は引用された人物をほとんど“名のみぞ知る”存在だったからだ。 「対話の「謎」に魅入られた著者の探求は、気づくとデビュー作以来の参照先に立ち返っていた。 「否定神学」と批判されてきた精神分析のラカンと、「コンテクスト」理解をベースにした学習理論のベイトソンである(イルカもコンテクストを理解できる!)。 そこにポリフォニー論のバフチンが声と時間を注ぎ、認知言語学のレイコフが身体を差し込む。これらすべてを包含した導きの糸は中井久夫だ。 こうして対話という魔法はゆっくりとその全貌を現しはじめた。」 対話に関心のある方はぜひ読んでほしいと思うが、私には書評を書く力量はないので、自分が付箋をはった箇所を抜き書きしてみたい(ページ数は表記していません。すべて著者がボールド体で強調している箇所です)。 余白があって初めて、個人は主体的に振る舞うことが可能になる 治療において主体性の回復こそが最重要課題の一つである 治療者側の「能動性」が、非常に注意深く制御されている 「倫理的であることは治療的である」 「改善や治癒を目指してはいけない」 人間は、いちばん言いたいことは言わない。あるいは、言えない。 対話実践が目指すのは、精神病的な発話や幻聴、あるいは幻覚にとどまっている特異な体験に、共有可能な言語表現をもたらすことなのです。 人間とは、何者かの中心が空虚であり、それが隠蔽されているとき、その周囲に豊かな幻想の花を見ずにはいられない存在なのです。 「プロセスを信じなさい」 過程を促進し、みずから過程に積極的に巻き込まれることこそが、対話実践における治療者の役割 すべての過程は個性的であると同時に、患者のニーズも過程のなかでどんどん変化していく 「指示や説教が当事者の力を奪う」 「過程」を横断的・無時間的に語ろうとすると、それはしばしば「逆説」になる 「不確実性に耐える」 「意図や目的を“捨てる”ことで、意図や目的は達成できる」 理性主義と神秘主義は、ともに現実を立体的にみるために欠かせない 「理性の最終的な拠り所は非合理である」 健康とは矛盾する二者が両立していること 人の正気、あるいは同一性とは、ダイナミックに変化を遂げつつ、高次の安定に向かいつづけるプロセスそのものではないか。 共時的な「構造」を語る人は、通時的な「プロセス」についてはかえりみない傾向があります。 治療者が「治そう」と力めば治りにくくなり、患者が「治されまい」と抵抗すれば治りやすくなるというあまのじゃくな空間 「本人のいないところで本人の話をしてはいけない」 「親密さと距離感をともに与える」 「切断しつつ包摂する」 「洞察とともに忘却させる」 「告白とともに隠蔽させる」 無意識には構造はあってもプロセスはない まさにトラウマにおいてこそ、言語と身体と関係性の緊密な結びつきが示されている 身体化された記憶を表現することはそれ自体が治療的なので、傾聴と対話が人を癒すのはこのためである 対話とは呼吸そのものである 身体感覚をベースにして、スキーマ(経験のとらえ方)がかたち作られていくのです。 「なぜ」「どうして」を問いすぎることは、「症状という結果には、かならず(単一の)原因があるはず」という因果論的な思考を、無自覚に強めてしまいます。 治療的な出会いとは、「人間としての同胞性への信頼」と、「他者としての異質性の尊重」がともに成立しつづけるような関係性を設定するところからはじまるからです。 他者は私たちとは異質な存在であり、異質であるからこそ対話が可能になる どんな病にも「普遍/文化/個人」の三つの側面がある コミュニケーションという現象は、生命のプロセスそのものであり、純粋に生物学的な次元においてのみ可能となるものです 対話がコミュニケーションと呼ぶにはあまりにも不確実な現象である 言語のみではコンテクストに飲み込まれかねませんが、対話のプロセスがそれを予防してくれるでしょう。 「治る」ということは自己に大きな変化を呼び込むことです。そして自己愛は、本質的に変化に抵抗するものです。 「治りたい、あるいは治したいという動機の中心に、治療への抵抗がひそんでいる」 「不確実であることこそが回復のプロセスを促進する」 家族や支援者の仕事は「動機を与える」ことではなく、「動機の発見を助ける」ことにほかなりません。 「当事者との対話が続いてさえいればなんとかなる」 オープンダイアローグで「プロセス」と呼ばれる現象は、「コンテクストの転換」がその本体、あるいは重要な契機なのではないでしょうか。 「能動―受動」は一切の逆説を許容せず、単線的な因果律にもとづき、明確なゴールと合理的手法にもとづいた介入に傾きがちです。 決定の主体は曖昧なままに、おのずから導かれる ずっと自分自身の声として聞いていた「小さな真理」が、他者の声によって語り直されること。 私は「ケア」や「回復」の過程において、治療者の意図や操作、つまり能動性は、しばしば阻害要因になると考えています。 「何が起こるかわからない」ことの価値や意義を、神秘化、オカルト化とは別の文脈で強調することはできるでしょう。 ただ患者の尊厳と自由を尊重するという一点を堅持しつつ、繰り返し対話のコンテクストをときほぐしては、新たなコンテクストを立ち上げようとするでしょう。 こうして抜き出してみると、長い探求の末に経験を結晶化させた鉱石のように光る格言の数々が・・・。あらためて斎藤氏の実践・研究に頭が下がる思いで、おおくの学びのヒントがあるように感じられる。私自身の課題でいえば、稽古会と豆ランチパーティーを一つに統合するような、いわば“思想的な補強材”である。 ※ ■斎藤氏への質問(一)への補足:心と体について からだの勘覚(気)(注1)を視覚的にとらえる内観技法では、心は三つあると措定している―何の科学的根拠もないが(注2)。頭の憶(こころ)、胸の情(こころ)、腹の性(こころ)である。この三心は、【図】に示したように、情を支点に左に性、右に憶のシーソー状態にあり、人間は左足を性の上に、右足を憶の上に置いて、常にバランスをとろうと揺れ動いている(もがいている!)のではないだろうか。  心の病とは、私見では――脳の器質的な問題をのぞいて――シーソーが右におおきく傾いて平衡がとれなくなっている状態をあらわしているように思える。腹の性を人間の動物的存在、頭の憶を社会的存在と読みかえてみれば、現代人(近代人?)は誰も、体が右に傾いているだろう。 そのバランスを補正しようとする試み/可能性は、二つあるのではないかと私は考えている。一つは性交であり、もう一つは気交である。性交とは文字どおりセックスで、気交とは、他者の肉体にふれる――「さわる」ではない!――ことによって生起するからだの勘覚(気)の交わりである。なぜ、その二つなのか? 逆説的であるが、個を超える体験こそが(個を確立する)個立の途(みち)ではないか、と私は考える。心の病=孤立とは、あえて言えば、シーソーが揺れないことに自足してしまっている(武術でいう「その場に居着いている」)状態をさすとも言えるのではないだろうか。 それでは、超越体験としの性交・気交に、問題点はないのだろうか。 まず、セックスから――作家・安部公房(あべ・こうぼう 1924-1993年)の小説『砂の女』(1962年刊行)には、次のような記述がある。 「感じている男と女・・・見ている男と女・・・感じている男を見ている男と、感じている女を見ている女・・・男を見ている男を見ている女と、女を見ている女を見ている男・・・合わせ鏡にうつる、性交の、無限の意識化・・・」(新潮文庫『砂の女』 p.158) 「無数の化石の層をつみ重ね、のりこえてきた、人類のけいれん・・・ダイノソアの牙(きば)も、水河の壁も、絶叫し、狂喜して進む、この生殖の推進機の行く手をはばむことは出来なかった・・・」(同上書 p.159) 「結局、なにも始まらなかったし、なにも終りはしなかった。欲望を満たしたものは、彼ではなくて、まるで彼の肉体を借りた別のもののようでさえある。性はもともと、個々の肉体にではなく、種の管轄(かんかつ)に厲しているのかもしれない・・・役目を終えた個体は、さっさとまた元の席へと戻って行かなければならないのだ。倖(しあわ)せなものだけが、充足へ・・・悲しんでいるものは、絶望へ・・・死にかけていたものなら、死の床へ、と・・・」(同上書 p.160) これは主人公の男性のモノローグであるが(<作者の思想)、人間にとって――特に近代人?――セックスは純粋に動物的な営みにはならず、どうしても戯画的にならざるをえないのだろう。その点、妊娠・出産によって女性は自己変革をとげるかもしれないが、男性にはハンディがある。ここでは男女間の性交について書かれているが、同性の間では? 私には分からないので言及しない。 セックスは、シーソーの左へおおきく踏み出す行為であるが、その反動(右への揺れ戻し)もまたおおきなものになる可能性(危険性)がある―二人に間に愛“情”がともなえば。日々、私たちは、殺人事件にまで発展するほどの愛憎劇を知らされるが、それはまた、芸術の永遠(?)のテーマでもある。性愛の問題は、今の私には手に負えないのでパス。 では、気交は――斎藤氏は『イルカと否定神学』の中で、オープンダイアローグが「参加者の主体を溶融させる『つながりによるケア』である、とする見方」は誤解であると述べて、その理由を次のように語っている。 「そういった一体感(引用者注 「個人の心身が溶け合って集団と一体化するといった多幸的なイメージ」のこと)は、ときに個人を恍惚とさせ、意識を変性させるほどの体験になりうるため、しばしばカルト集団などが「洗脳」に応用しがちです。カルトのイニシエーションを経験した人は、しばしば「風景が新鮮に見える」「すべての経験に意味がある」「参加者みんなが愛おしい」などとロにしますが、そういうのが私の考える「ヤバい一体感」の徴候です。私がオープンダイアローグを信頼する理由の一つが、集団力動を活用しながらも、この手の一体感とは無縁の実践であるという点でした。対話実践のプロセスは、いわば「みんなのなかで一人でいられる」時間でもあります。」(同上書 p.10) 私自身、「ヤバい一体感」を――斎藤氏の言う変性意識の作用で――体験した一人として、「洗脳」への危惧・懸念は十分に理解できる(注3)。クローズドな上下関係によるヒエラルキー(一種の権力構造)が存在する場での身体の接触――対話も、言葉(音声)によるからだへの接触に他ならない――は、次のような危険をはらむのではないだろうか。 一つは、体験した本人(教団での信者なり、教室での生徒なり、道場での弟子なり)が勘違い、つまり自分は“高級な人間”だと思いこんでその場や集団に属さない“外の人”を見下す事。もう一つは、前者と対をなす、指導者(教祖や教師や師匠)を絶対化・偶像化してしまう事である。 その点、オープンダイアローグでは、参加者の間に、医師>看護師など>患者(+家族)のヒエラルキーは存在しない(抑制されている)。皆が対等な関係にあり、一人一人が自分に与えられた役割をこなしているだけだという意識(認識)が、徹底されているのだろう。「洗脳」などの事態に陥らぬためには、同じ事が、教祖・教師・師匠にも求められている、と私は思う。自分は一つの役を果たしているに過ぎないという自覚と、ともすれば体験を絶対化してしまう信者・生徒・弟子に相対化の視点を与える、理性―頭の憶(こころ)を等閑(なおざり)にしない姿勢が。臨機応変、時には信者が教祖に、生徒が教師に、弟子が師匠に、役柄を交代してもよいではないか(私は自分が主宰する稽古会では「先生と呼ばないで下さい」と頼むし、どんなに年下の参加者も「くん」や「ちゃん」付けはしない。呼称が、人間関係のリトマス紙だと考えるからである)。 このように書いたからといって、私は「ヤバい一体感」を全否定する気持ちは、ない。そもそも人間は、自分(自我)を越えるものとのつながり――「ふれあい」「絆」と置き換えてもよい――を求めずにはいられない存在ではないだろうか。内観技法では、人間を〈個体〉と〈和体〉の両義性を生きる存在としてとらえている。和体とは、社会=文化共和体(注4)で日々、誰もが暮らしている生活のありようである。 個を超える超越体験は、人に思想(身体観・人間観・社会観・人生観・世界観)の転換をもたらさずにはいられないだろう。人間としての覚醒である。それは、フランスの数学者&哲学者のブレーズ・パスカル(1623-1662年)が断章「この無限の空間、その永遠の沈黙が、私には恐ろしい」(『パンセ』中公文庫 p.162)で記したネガティブなペシミズムを、法然上人が和歌に詠(よ)んだ、ポジティブなオプティミズムに変換する力(可能性)を持っている。 月かげの いたらぬ里は なけれども ながむる人の こころにぞすむ ※「すむ」は、住む、棲む、澄むをかけている(と思われる) 斎藤氏は一体感がもたらす主体性の喪失をおそれているが、稽古での手あて(身体の接触)の体験から、私は、以下のような経験則をひきだしている。手が小手先(こてさき)にとどまって身体の表層に「さわる」ことしかできないと、気のベクトルは一方向的になり、自他の間に「あてる:能動/あてられる:受動」というヒエラルキーを生まざるをえない。それに対して、手がこし(の勘覚)とつながっていれば身体の深層に「ふれる」ことができて、二者の間に双方向的な気の交わり――手をあてることによって与えられ、手をあてられることによって与える――が生まれる。能動/受動の関係ではない、“いのちはつながっている、絶対平等である”という勘覚である。 その和的勘覚は――矛盾するようであるが――同時に“いのちは個的である”という勘覚も、生むのだ。すなわち、セックスによる上気(シーソーが一時的に激しく左に傾く状態)ではない、逆に気のベクトルが下に向かってもたらされる、個体と和体の平衡である。繰り返しになるが、個を超える体験こそが孤立から脱して、一人一人が個人として自立する個立の途(みち)をひらくのではないだろうか。  常に揺れ動いている私たちのこころのシーソーが、止まった瞬間は、あくまで「小さな体験」に過ぎないかもしれないが、この世界の沈黙と測りあえるほどに、ふかく、おおきい。私は稽古会で、参加者の情(こころ)の鏡(水面)に――雲間(くもま)がはれて――月の光がさすのを、心から願っている。 憶の窓が四方に開け放たれて風そよぎ 情の波がおさまりて水ひららかにすみ 性の炎が奥の囲炉裏(いろり)で静かにもえている ――音もなく訪(おとな)うのは、誰ぞ (注1)からだの勘覚とは、肉体の五つの感覚(視・聴・味・嗅・触覚)ではない「直感」や「勘」をさしています。それでは「気」とは?――「お元気ですか」「気持ちが悪い」等と日常的に使っているのに、説明できません。 (注2)「科学的根拠はない」と書きましたが、医学では、人間には三つの空洞=頭に頭蓋腔(とうがいこう)、胸に胸腔(きょうこう)、腹に腹腔(ふくこう)の間(ま)があると捉えています。人間とは間を生きる存在である――時間という時の間、空間という空の間、そして社会という世間(せけん)――と考えた場合、時間・空間・世間はみな人の心が創っているとみなせば、内観技法のこころの捉え方もあながち荒唐無稽(こうとうむけい)とは言えないのではないでしょうか。 (注3)この時の体験を後に総括して、HPの堂守随想〈声、沈黙と測りあえるほどに(1)〉に書きました。 (注4)「文化共和体」とは、一般的に用いられている「共同体」という用語に対して、必ずしも同じである必要はない―むしろ輪になって手をつなぐ「和」を勘覚する人間集団を表すには、こちらの方が良いのでは、という問題意識から用いています。なぜなら、小さくは家族からはじまって、隣近所・職場・地域・国家・地球etc.とひろがる、ひろい意味での文化を共有する多種多層のからだ(という勘覚)を、誰もが――意識するしないとにかかわらず――生きていると思うからです。 ■斎藤氏への質問(二)への補足 メシが天であります 天を独りでささえられないように メシはわかちくらうもの メシが天であります 天の星をともにみるように メシはみんなが わかちくらうもの メシが天であります メシが口にはいるとき 天をわが身に迎え奉り メシが天であります ああメシは みんながわかちくらうもの  1975年(昭和50年)二浪して大学に入学した私は、社会に対する問題意識は抱いていても内向的な文学青年(少年?)だった。社会問題に関わるサークルを訪ねて回ったが、フィットする会を見出せずにいた。七十年代当時、日本では大学闘争の“政治の季節”が終わり、キャンパスはしらじらとした雰囲気につつまれていた。 が、隣国の韓国では、第二次世界大戦以降の軍事独裁政権に反対する民主化闘争が闘われていた。その象徴的存在が、「反共法」などの罪名で監獄に囚われていた詩人・金芝河(キム・ジハ 1941- 2022年)だった。彼の詩集を何冊か読んだ私は、同年五月に獄中から発された『良心宣言』に刻まれた上記の文章(大月書店・青木文庫 金芝河他著『良心宣言』pp.32-33 )に、衝撃を受けた。その想いを他者と共有したくて自分で掲示板にポスターを貼り――東京都立大学では、当局の“許可”などなくても自由に掲示できた――〈金芝河を読み語る会〉という読書会を始めた。 数人の学部生と院生―日本人と在日韓国人が集まってスタートした、小さなサークルだった。実体は、顔を合わせて雑談する場にすぎなかったが、私にははじめて“他者”と接する機会になった。会は私の卒業とともに自然消滅し、その後私は、生まれ故郷&暮らしの場である横須賀での市民運動と職場での日教組の教研活動(注5)に身を投じていくことになる。 今年、私は古稀を迎えたが―オレ、もう七十歳なんだ。爺やのう―来し方を振り返ってみると、金芝河の言葉が、グリム童話『ヘンゼルとグレーテル』の“パンくず”のように、森の中に続いていたように思える。 市民活動の一環で〈ポランの広場〉という二十数名の共同購入の会を募(つの)り、勤めが終わった土曜の午後、鎌倉の農家まで無農薬野菜を仕入れに行き、車で配達して回ったこと。横須賀を離れて熊野に移ってから、一年だけ自然栽培(ほったらかし栽培です)で米作りをしたこと。更に山口に移って洋服店を経営していた時は(正社員は私たち夫婦をのぞいて三名)、土曜のお昼に交代で皆の分の食事を休憩室で作っていたこと。そして京都に越してきてからは、亀岡に田んぼを借りて米作りを二年(またまた、ほったらかし栽培)、子どもたち+友だち(家族)で楽しみ、また夏には同じく和歌山の無人島(友が島)でキャンプをして、ロビンソンクルーソー気分で遊んだこと。そして、この二十数年間に、百十回を越える豆ランチパーティーを開催・・・。 食は命の基本であり――“同じ釜の飯を喰った仲”ではないが――食事を共にすると(まして一品持ち寄りでは)、一時的にせよ一つの文化共和体が産み出される、と感じられる。言葉だけの対話では――言語が身体性を欠いて記号性に傾いてしまうと――知識や人脈の多さを競い合うような場になりがちだ、という教訓を、私たちは経験から得た。 私が以前「哲学カフェ」と呼ばれる場に何度か参加して感じた疑問・不満、そして私自身が〈からだとことばを育む会〉で主催して行った二回の「対話カフェ」(注6)を、不完全燃焼に感じて“休業”してしまった理由も、そこにある。もちろん、ただ食事をすればよいというわけではなく、あくまでメイン料理は対話であるが、前菜、あるいはワインやデザートのような位置づけには、なるだろう。 果たして、精神医療の場で、そんな試みがなされるだろうか? 型破りの医療者は、いないかなあ。 最後に一言。「メシが天であります」という一節は、金芝河がチャンイルタムという主人公を設定して構想した長編詩の一部で、東学(注7)の「人が即ち天である(人乃天)」という教義の「人」を「飯」に置き換えたものである。被差別民と売春婦の間に生まれたチャンイルタムは、盗賊の身から悟りを得て「神と革命の統一」を唱える宗教者&革命家になり、民衆の解放のためにソウルへ進軍するが、捕らえられて処刑される。彼の最期の言葉が「メシが天であります~」であり、長詩は次のように終わると述べられている。 「メシはわかちくらうものという歌声、暴風雨となって、韓国の津々浦々に、いま吹き荒れていると、伝えられている」(同上書 pp.33-34) それにしても「飯即天」という言葉は、声は、何という人間の魂の叫びだろうか。 (注5)教研活動とは、組合員の自主的な教育研究活動で、私は〈民族差別と人権〉問題小委員会に属していました。活動の一環として、日本と朝鮮の歴史を解説した副読本『わたしたちと朝鮮 高校生のための日朝関係史入門』(工人社 1986年刊)を出版しました。私は2項目を担当したにすぎませんが、自分のパスポートの写真を(ひそかに)入れてます(笑)。 (注6)この時の体験を、HPの堂守随想〈戦争法「成立」を受けて―対話カフェ i-think を、新たに始めます―〉 に書いています。 (注7)東学とは、1860年に崔済愚(チェ・ジェウ)が儒教・仏教・道教の教理をとりいれて創始した宗教で、西学(キリスト教)に対抗して東学と称しました。後に――日本における幕末~明治の動乱期を想起させる時代に――指導者の一人であった全棒準(チョン・ボンジュン)が、植民地主義(vs.清国&大日本帝国)と封建主義(vs.李氏朝鮮)に抵抗するため、困窮した農民層を率いて挙兵しましたが、戦いに敗れて全は日本軍によって処刑されました。この甲午(カポ)農民戦争(1894年)が、同時に出兵した日本と清国が朝鮮半島の覇権をめぐって争う日清戦争のトリガーになりました。 PS:今、私は、〈からだとことばを育む会〉と豆ランチパーティーの二十年にわたる実践から、次のような〈対話の会〉のプログラムを思い描いている。 (1)全員で輪になって座り――できれば畳の上に車座になり、正座またはあぐらで――目を閉じ、両隣の人と手を重ねて――右手の掌を下向きに、左手の掌を上向きに――主催者が音頭をとって暫時(ざんじ)、母音「あ・い・う・え・お」を一息で発音し続ける(この時、はらに上→右→下→左→中央に向かって“鳴門の渦潮”のような気の渦巻きをイメージする)。 (2)参加者が一人ずつ自己紹介を行う。 (3)ゲストスピーカー or 話題の提供者による、対話の“呼び水”としての発話 (4)対話その1 (5)車座に座ったまま、テーブルの代わりに新聞紙を敷いて食事に移る(←タイ式?)。主催者がメイン料理(ご飯またはパン+豆スープや豆カレーなど)を提供し、参加者が各自持ち寄った一品(おかずやデザートなど、少量でOK。手作り or 市販品を問わず)を紹介して「いただきます」。 (6)お茶を飲みながら(+デザートのスイーツや果物を食べながら)、対話その2 (7)参加者が一人ずつ感想を述べ合う。 (8)最後に、再び(1)を行って散会 (6)2025・08・08 ■ミモザの精に導かれて ミモザが“暴れ花”だと知っていたら、植えなかったかもしれない・・・。 ゲストハウスのミモザが満開になった三月下旬の日曜日、フレンズ会員Tさんの主催で、ミモザのリース作りのワークショップが開かれた。参加者がリースを作り終わって楽天堂を訪れ、千晶と談笑していた時、開いていたドアから―休日にもかかわらず―一人の外国人女性が入ってきた。それがイタリア人のタニアさんだった。千晶がイタリア語を習っていたこともあって二人は打ち解け、後日、開店日に再び店を訪ねてきた。  彼女は七年前、三十歳の時にヘリコプター事故で九死に一生を得(同乗者は死亡)、リハビリ生活を経てメキシコで半年、タイで二年間療養生活を送ったという。その後、以前からアニメなどで文化に関心のあった日本に、三ヶ月ビザで来京したところだった(偶然にも、楽天堂の近くのシェアハウスに泊まっていた)。東洋療法で体をケアできないかと相談された千晶が、「うちの夫が整体をしてますよ。何だったら―」と言いかけていた時に、私が買い物から帰ってきたのだった。 私ははじめ、躊躇(ちゅうちょ)した。何よりも、言葉の問題―自分のブロークン英語で通じるだろうか? いや、それ以上に、稽古では日本語を手がかりにからだの勘覚を探求しているので、日本語がほとんど分からない彼女に、どう教えたらよいのか・・・。 Yes, No を言いかねている私だったが、彼女の真剣な目をみて、受けいれることにした。 私の懸念は杞憂だった。五月下旬に帰国するまで、六回ほど稽古を体験してもらったが、他のメンバーにも貴重な経験になったと思うし、最後の稽古でタニヤさんが「はじめて、“はら”の生命力が燃えるのを、感じられた」と涙ぐんで語ったのを聞いて、私もうれしかった。 ただ、腑に落ちない点も残った。それは、稽古を重ねて距離感が縮まった時に彼女が使った「boundaries」(boundary の複数形、「境界」)という言葉だった。 「境界」は、「隣家との境界」などで使われるが、日常会話で、しかも人間関係を表す際の日本語としてはなじみがないだろう。「一線を画す、一線を越える」の「一線」がそれに近いのかもしれないが、どうなのだろう・・・。 私は疑問に思って、webで検索してみた。すると、ジャーナリストの此花わか氏が、FIGARO・jp のwebsite Lifestyle 2024.11.18で、〈女性が身を守るために。性的危険信号を探る「3つの境界線」とは?〉と題して、次のように解説していた。 「境界線は、「自分の好きなこと・嫌いなこと・限界」を指し、自分と他人を分ける境のこと。英語ではBoundary(バウンダリー)と言い、"個の確立"を大切にする欧米の文化では一般的に浸透している概念。 この境界線を理解するには、まずは「自分がする・されると嫌なこと」「この一線を越えてしまったら自分が自分自身ではなくなってしまうこと」を明確にすることから始まる。そうすることで、自分のイエスも浮き彫りになる。 境界線には、身体的、性的、感情的の3種類がある。自身の境界線を理解し、それを他者が尊重することで、健康的な関係が築かれて自分の人生や体に対する自己決定権が保障される。具体的にどんなものがあるか見てみよう。 1. 性的境界線 2. 身体的境界線 3. 感情的境界線 覚えておいてほしいのは、3つの境界線は流動的で変わるのが当たり前だということ。昨日イエスだったものを今日ノーと心変わりしても一向に構わない。境界線が変わることもあるのでパートナーとは常にオープンなコミュニケーションをとろう。 次に大切なのは、「これをしてしまうと自分が変わってしまう」「これは嫌だ」という境界線は、家族やパートナーにも越えさせないこと。相手が越えてこようとしたら、「ここを越えてしまうと自分が自分ではなくなるので、私の境界線を尊重してほしい。もちろん私もあたなの境界線を大切にする」と伝えよう。なぜなら、自分自身のノーを大事に守ることで、私たちは初めて相手のノーを尊重することができるから。 自分のノーを明確に言語化することは同時にイエスを知ることにもなる。そして、そのイエスが「しぶしぶ・嫌々のイエス」なら、それは「積極的な同意」ではなく「性的同意」とは言えないことを肝に銘じておこう。」(此花わか氏は、三つの境界線について具体的&詳細に記述しているが、URLの転記は長くなるので、FIGARO・jpで検索してみて下さい。) 「わたし」と「あなた」の間に境界線を引いて自他を分別する個人主義の西欧社会(文化)に対して、「赤信号 みんなでわたればこわくない」と自他の境界線が無いかのようにふるまう集団主義の日本社会(文化)――どちらが良い悪いではなく、二つの社会(文化)の基底にながれる通奏低音のちがいについて、あらためて気づかされた体験だった。自分自身にひきつけて言えば、境界を低く見誤って他者の領域に足を踏み入れ、アイデンティティを傷つけてしまいがちな傾向があることに自覚的にならなければ、と自戒した。 物語は、まだ続く。 ■竹から生まれたのは 私は十年前に膿胸(のうきょう)の手術をした後遺症で、気管支拡張症という病をわずらっている。セキやタンで胸が痛むときは、夜、布団にうつぶせになって手の届かない胸椎(きょうつい 胸の背骨)に、竹の木片(30cm×5cm)をあてがっている。タニヤさんも事故で損傷した脊椎(せきつい)をメタルで留めていたが、稽古の時に「これをあてると痛みがやわらぎますよ」と竹を見せてあげた。すると、どこで手に入るのかと聞かれて困ってしまった。実はこの竹は、私が身体教育研究所の講習会に通っていた当時、岡山の稽古仲間からもらったものだったのだ。 ところが、その日の午後、タニヤさんは偶然入った中京区の茶道具の店で、同じような竹の木片を手に入れたのだった(と、後日、うれしそうに実物を見せに来た)。おそらく茶道で使う道具の一つなのだろう。六千円と聞いて、高いなと感じたが。 そして・・・〈からだとことばを育む会〉では稽古の一環で、参加者が自分の好きな音楽をBGMでかけているが、タニヤさんも参加した稽古会でHさんがスタジオジブリのアニメーション映画『かぐや姫の物語』の主題歌をBGMに使った。終わった後、彼女が「そのアニメをイタリアで観たわ」と言って、手帳に描いた絵を見せてくれた。  さらに・・・座禅を体験してみたいと思っていたタニヤさんは、再び茶道具の店を訪れて店主に尋ねたところ、臨済宗興聖寺(こうしょうじ 通称「織部寺」)を紹介された。ここは、戦国武将で茶人でもあった古田織部(ふるたおりべ)が創建した寺で、楽天堂からは自転車で二十分ほど。私もはじめて知ったのだが、イベント的に○千円の参加費をとって座禅会を開いている寺は数あれど、興聖寺は通常は非公開ながら、早朝の座禅会は、無料で、毎日、一般市民に開放しているのだった。それを聞いて感動した私も、千晶と一緒に参加してみた。 座禅会は、参加者十名弱、外国人も数名。そこで私はイギリス人の男性と気が合い、知り合うことになる。 彼の名前は、アレンさん。私のつたない語学力で知り得た範囲内で彼のひととなりを伝えると― アレンさんが二十一歳の時に、叔父が亡くなった。彼はリバプールの無学な造船工だったが、死に際して「死ぬのは、こわくない。この地球の循環の中に、還っていくだけだから」と、従容(しょうよう)と死を受け容れていたという。アレンさんは叔父の言葉がいつまでも心に残り、人生の真理を探求する旅に出た。ソーシャルワーカーの仕事を辞め、二十七歳の時にインドに渡って釈迦成道(じょうどう)の地・ブッダガヤで仏教僧について瞑想し、五日目に「burned out」―「(自我が)燃え尽きた」という。その後―話は飛ぶが―来日して(おそらく英語を教えながら)岡山の禅寺で一年間修行し、(おそらく生徒だった)日本人女性と結婚し―話はまた飛ぶが―今は年金生活者となって、二、三年おきに日本を訪れて(奥さんにとっては帰郷)京都の興聖寺で座禅に励んでいる、私より少し年上の七十六歳。 彼は仏教にかぎらず日本文化(伝統的な)への理解と敬意を持っていたが、一方で西欧文化(現代の日本文化を含む)と科学技術への批判は厳しかった。彼が十話して私が一答えるような対話だったが、それでもお互いに共感しあい、出会いをよろこんだ。(写真は、座禅会の後でアレンさんと)。  彼と私には共通点があった。二人とも、若い時に、人生の転轍(てんてつ)点となる啓示的な体験をしていた――彼は二十七歳で、私も三十三歳の時に(同じような、と言ってよいかどうか)。アレンさんは、「I am not separate.」(わたしはひとりではない)という“内なる声”を聞き、私は「おまえはひとりではない」(You are not alone.」という声を聞いていた。(注1) 思いかえしてみると、二人とも「not」という否定形で“神の声”に打たれたのが興味深いし、彼は主語が「I」=主体・能動態なのに対して、私は「You」=客体・受動態だったのが―大仰かもしれないが―西欧と日本の文化の相違があるように思える。 また、“こころ”が話題になった時、彼は頭に手を置いて「mind」と(否定的に)言い、胸に手をあてて「heart」と(肯定的に)強調していたのが印象的だった。私がこころの三心説――頭の憶(こころ)「head mind」・胸の情(こころ)「chest mind」・腹の性(こころ)「stomach mind」――を唱え、なかでも腹こそ生命の礎(いしずえ)であると力説しても、腹にこころがあるとはピンと来ない様子で、直接的なコメントは返ってこなかった。 一般的には、mindは「意識的な心」を、heartは「情緒的な心」をさすようだが、私たち日本人にとって「ハート」は意図的な対象語として使われ、手垢にまみれていないだろうか。そして、西欧文化に生きる人々にとって、腹は“ブラックボックス”なのでは―フロイトが「無意識」、ユングが「元型」と名づけたように。 私は、腹の性(こころ)の英語は、文字どおりsexだと思う。私たち人間は、生物的な存在として左足をsexに置き、社会的な存在として右足をmindに置いて、日々、この瞬間も、シーソーの上で揺れ動いている(調体の内観技法では、右半身が〈表出〉/左半身が〈受容〉の勘覚を表わす/現れると捉えている)。左に傾き過ぎると“人の倫(みち)”からはずれ、右に傾き過ぎると“今だけ・オレだけ・金だけ”のseparate & aloneな人生しか送れまい。二つの相反しがちなこころを支えるのが、シーソーの支点としての胸の情(こころ)であり、人情というものなのだ。 アレンさんは六月に帰国したので二回しか会えなかったが、「ご縁ですね」と彼がいみじくも日本語で諭(さと)したように、ミモザと竹の糸で結ばれて、boundary を越える友情を得た。越えるというよりも、オープン・マインドなアレンさんに私の情の窓も開き、境界を自由に往き来したと言った方が良いかもしれない。往き来=往来、英語では all right!(大丈夫)な~んちゃって―と書いてきて、right(右/正)が意味深(イミシン)なことに気がついた。日本語では、そう、「左様(さよう)なら」という言葉が思い浮かぶ。 私はタニヤさんとアレンさんという外国人とのふれあいから、胸の情で頭と腹の二つのこころをバランスよく保ち続ける動的平衡によってこそ、個立(個人としての自立<社会的な孤立ではなく)と連帯(他者との共生<いのちのつながり)が図(はか)れるのではないか、という想いを強くした。 ■六月二十八日、東京で 二月に亡くなられた料理研究家・枝元なほみさんのお別れ会が、開かれた。楽天堂も招待を受け、私と娘(病気療養中の千晶の代理)で参列した。  枝元さんとは、千晶がSNSでつながっていたご縁もあって、3.11後に彼女が立ち上げた〈チームむかご〉の商品を楽天堂で販売したり、旧からこと舎に枝元さんが泊まりに来てくれたりした。2019年の春、楽天堂の隣家が取り壊されそうになった際、枝元さんが経済的な支援を申し出てくれて、解体の三日前に購入することができた。枝元さんの支援条件はただ一言、「社会的な活動にも無理のない範囲で使って下さい」だった。 準備期間を経て、五月にゲストハウス 楽天堂 ANNEXがオープンした。初めての宿泊者は、鎧(よろい)を身につけた“お城の巡礼者”西郷光太郎氏とヘルパーさん(着物姿の女性)だった。(注2) それまで楽天堂の玄関前に置いてあったミモザの鉢植えを、ゲストハウスの庭に移した。六年が経ち、二階の屋根に届くほどのシンボル・ツリーになった。花が咲き終わったあとは、剪定に苦労するほどだ。 お別れ会の会場で購入したホームレスの支援雑誌『THE BIG ISSUE』(注3)VOL.504 2025/06/01号―特別企画〈喜びと誇り、枝元なほみを偲ぶ〉―の中から、一節を引用すると―― 日本の食の未来について希望をもつために、今、枝元さんが考えていることは? 食べ物や水や空気や地球環境。私たち、やっぱり自然に生かされてる。どれひとつ取っても、人が生きていく上で絶対に必要なもの、みんなのもの。地球上に生きているすべての生き物がともに生きていくために必要な、大事にすべきもの。誰かが自分の利益のために他者を犠牲にして利用していいものなんかじゃ、絶対にない。 今この進むべき方向を見誤ったままでいると本当にヤバい、っていうところまで来ちゃっていると思うんです。未来を生きる人たちへ「ちゃんとした食べ物と平和を受け渡す役目をまっとうしなくちゃ」って強く思うんです。 風にゆれるミモザに、“えだもん”の声を聴こう。 (注1)〈堂守随想〉「声、沈黙と測りあえるほどに(1)」 (注2)〈堂守随想〉「過去は新しく、未来はなつかしく(下)」 (注3)枝元さんは、「ホームレスの人々の生活サポートを軸に貧困問題解決を目指す認定NPO法人」ビッグイシュー基金の共同代表も務めていた。 |